[창간 25주년 PHOTO경기& INTERVIEW] 김미화 방송인

용인 원삼면에서 카페 ‘호미’ 운영 농사와 예술, 이야기가 있는 공간 스스로 농부가 된 ‘쉰 살의 새삶’

인생을 살아가는 데 있어 쉰, 50은 어떤 의미일까. 공자는 자기 나이 쉰을 돌아보며 ‘지천명(知天命)’이라 했다.

하늘의 명을 알았다 즉, 하늘이 자기에게 내린 명령이 무엇인지 비로소 알았다는 고백이다. 그런데 대부분의 사람들은 자기 운명을 잘 모르고, 쉰 살을 지나간다. 아예, 쉰 살쯤 되면 인생을 ‘쉬는’ 또는 ‘놓는’ 이들도 있다.

솔직히 그렇다. 쉰 살은 뭔가를 시작하고 도전하는 나이라기보다는 마무리하고 정돈해야 하는 그런 무거운 나이다. 이 나이쯤 되면 열정을 다 쥐어짜낸 듯한 느낌만 남는다고 한다. 때문에 상식에 갇혀서, 식상하게 살아가게 된다.

여기, 상식 밖의 행동을 서슴지 않고 우리에게 ‘식상하게 살지 말라’고 말하는 중년이 있다. 개그우먼 김미화. 그녀는 지난해 8월 2일 용인시 처인구 원삼면에 농사와 예술이 있는 카페 ‘호미’를 오픈했다. 그리고 농부가 됐다. ‘인생은 과정이 중요하다’는 김미화, 쉰 살 그녀의 겨울이야기를 들어봤다.

아버지의 고향 ‘용인’

2007년 재혼 후 두창리 시골마을서 전원생활 시작

김미화는 현재 용인시 원삼면 두창리 주내(州內·두창4리)라는 시골마을에 살고 있다. 주내는 순우리말로는 ‘골안’을 의미한다. 버스도 잘 다니지 않고 물도 우물을 파서 먹어야 하는 곳이다.

1980년대 일자 눈썹을 붙이고 야구 방망이를 들고 ‘음메 기살어!’를 외치며 대한민국을 들었다놨다했던 그녀가 아닌가. 김미화는 2007년 윤승호 교수와 재혼을 하면서 두창리에 새둥지를 마련했다. 늘 화려한 스포트라이트를 받으며 방송에 주류로 나오는 삶을 살아온 그녀의 용인행을 두고 사람들은 말들이 많았다.

그녀의 용인행은 재혼으로 인한 갑작스러운 결정도, 세상의 눈을 피해 도망온 것도 아니었다. 온전히 그녀의 선택이었고 무엇보다 용인은 아버지의 고향이었다.

“전원생활은 이미 오래전부터 꿈꿔왔습니다. 용인 상갈리가 아버지의 고향이고. 어렸을 때 지독하게 가난하던 시절 큰 집에 얹혀 살았는데 오빠들과 함께 산으로 들로 뛰어 다니며 산딸기 따먹고, 무 뽑아 먹고 다녔던 기억이 생생해요. 용인은 그리움이 있는 땅이고 추억이 있는 땅이죠. 지금 살고 있는 두창리 집도 오래전에 사두었던 땅 위에 지은 것입니다.”

용인에 살다 서울로 이사 간 김미화의 어린시절은 가난했다. 어머니는 보따리 장사 나가 일주일을 들어오지 못할 때가 많았다. 아버지는 아홉 살 때 폐병을 앓다 돌아가셨다. 어린 김미화는 아버지 없는 티를 내지 않으려고 까불었다고 한다. 그녀가 국민들에게 30년 동안 선사해준 웃음은 어찌보면 아버지와 맞바꾼 것일지도 모르겠다.

“용인은 아버지의 고향이지만 아쉽게도 아버지의 흔적이 없어요. 아니 찾아볼 수 없어요. 어머니 말씀이 화장해서 뿌렸다고 하는데…. 그 당시 먹고 살기 힘들어 보니 무덤 팔 돈도 없었다고 하니.”

어린시절의 가난과 아버지의 죽음을 서슴없이 쏟아내는 쉰 살의 그녀는 담담하고 당당했다. 김미화의 담담함과 당당함은 가난과 죽음을 맨몸으로 처절하게 살아온, 그리고 버텨온 그녀의 ‘깡’과 ‘용기’가 만들어준 선물과도 같은 자연스러움이었다.

지역 농부들을 위한 벼룩시장

순악질의 FFM(Farmer‘s Flea Market) 프로젝트

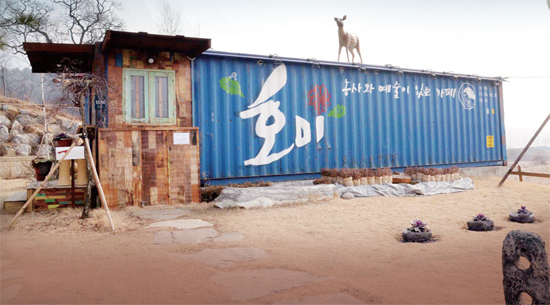

아버지의 고향, 용인에서 그녀는 농부가 됐다. 그리고 콘테이너 4개를 연결해 카페 ‘호미’를 만들었다. 남편 이름 윤승호의 ‘호’와 김미화의 ‘미’를 따서 이름 지은 ‘호미’는 정직하게 땅을 일구는 농기구 호미를 의미하기도 한다.

‘호미’는 유명 연예인이 운영하는 커피 파는 곳이라 생각하면 큰 오산. 이곳에선 김미화, 윤승호 부부의 상상 이상의 프로젝트가 진행 중이다. 이름하여 ‘순악질의 FFM(Farmer’s Flea Market, 농부벼룩시장)’. 용인에서 생산되는 소농들의 농산물로 직거래시장을 운영하면서 도시와 농촌을 잇는 작은 징검다리 역할을 하고 있는 ‘순악질의 FFM’은 기업형 슈퍼마켓 SSM(Super Super Market)에 대응하기 위한 민간주도 운동이다.

“논과 밭 사이에 카페를 낸다고 하니 주변 사람들이 다들 미쳤다고 했어요.(하하) 시골에 내려와서 살다보니 농부님들이 땀 흘려 농사지은 농산물이 제값을 받지 못하는 경우가 많아 어찌하면 좋을까 고민을 많이 했습니다. 그래서 도시 사람들을 모이게 해서 좋은 먹거리를 제공해주는 일을 해보자 생각했고 거기에다 예농문화 즉, 예술과 농업이 어우러지는 새물결운동을 함께 진행하게 된 거죠. 저한테 떨어지는 마진은 하나도 없습니다.(하하)”

카페 한 켠에는 알찬 유정란 1만원, 우리밀 발아통밀 4천원, 호박 2천원, 서리태 500g 8천원, 수수 500g 6천원, 햅쌀 1되 4천원, 찰현미 1되 5천원 등 지역 소농들의 자식들이 소박하게 진열돼 있다.

그녀는 용인에 내려와서 사는 지난 10년 동안 계란 한 판, 호박 한덩이, 구부러진 오이 하나의 의미를 자연스럽게 알게 됐다. 그래서 지난해는 카페 옆에 600평 규모의 땅에 직접 농사를 지었다. 감자, 고구마, 배추, 고추, 상추, 옥수수, 땅콩 등을 농약, 제초제 안주고 소똥만 뿌려서 풀과 경쟁하게 해서 키우는 태평농업으로 손수 키웠다.

개그우먼으로 사는 30년 동안 그녀 손에는 대본이, 시사프로 진행자로 사는 10년 동안 그녀 손에는 마이크가 들려 있었다. 지금, 김미화는 호미를 들고 있다. 그런 김미화를 보기 위해 카페는 전국 각지에서 온 손님들로 북적인다.

“경영적인 측면에선 실수투성이죠. ‘호미’는 일부러 시간 내서, 마음 먹고 오는 분들이 대부분이세요. 그래서 특별한 강연이나 일정이 없으면 하루종일 가게를 지킵니다. 일부러 김미화 보러 오신 분들인데 없으면 서운해 하세요.

방금 전에 들어오신 손님 중엔 용인에 성묘하러 왔다 서울 가는 길에 오신 모녀도 있고 저 창가 테이블에 앉아 계신 분들은 속초 여행 가다가 들렀다고 해요. 손님 중엔 죽기 전에 찾아 오셔서 하소연 하시는 분도 있습니다. 그냥 들어주고 안아주고 복돋아주는 거죠.”

그녀는 콘테이너로 만든 ‘호미’ 안에서 손님들의 안부를 묻고 안아주고 악수를 하고 커피를 챙기고 문을 열어주고 손을 흔들어주는 것까지 모두 그녀의 몫이었다. 아날로그 방식으로 사람들과 소통하고 있는 그녀는 인터뷰 중간 중간 오고가는 손님을 일일이 챙겼다. 화려한 스포트라이트는 없지만 김미화는 누구보다 쉰 살의 겨울을 바쁘고 알차게 보내고 있음을 호미에서 확인할 수 있었다.

아날로그 방식으로 사람과 소통

농업이 살아야 우리가 산다… 농부님들 “음메 기살아!”

용인에서 아날로그 방식으로 사람들과 소통하며 새로운 예농문화를 만들어가고 있는 그녀를 두고 일부에선 정치를 하려는 거 아니냐는 해석도 나오고 있다.

김미화는 딱 잘라 말했다.

“아이고 무슨 소리냐. 정치 할라면 30대 때 했습니다. 쉰 넘어서 무슨 정치입니까. 대통령이면 몰라도.(하하) 내가 국회의원 위에 있는데 뭐하러 국회의원 눈치를 보면서 정치를 해요. 이런 소문은 다 기자들이 만든 겁니다.”

그렇다면 아날로그 방식 말고 그녀를 만날 수 있는 방법은 없을까?

“시사 프로를 10년 하고 나니깐 이미지가 딱딱하게 굳어졌습니다. 변화의 필요성을 느꼈어요. 시사 프로는 아직도 여기저기서 연락은 많이 오는데 일부러 안 하는 겁니다. 솔직히 돈은 예전 같이 못 벌고 있지만.(하하) 대중예술인으로 활동하고 싶습니다.

우리나라는 유독 나이듦에 민감해요. 방송쪽은 특히 더하죠. 기회가 되면 예능도 하고 싶어요. 설사 예능으로 못 돌아갈 수도 있지만 패배한 인생은 아니라고 봐요. 인생은 과정이 소중한거라 생각합니다. 살아가는 거, 살려고 하는 거, 살아지는 거 그게 인생이죠.”

가난했던 어린 시절, 힘들었던 첫 번째 결혼, 시사프로 진행자로서 겪었던 크고 작은 사건들…. 그녀의 인생 전반전은 구불구불했다. 그렇다고 포기하고 좌절할 순악질 여사가 아니다. 김미화는 늘 새로운 도전을 통해 고인 물이 아닌 흐르는 물이 되고 싶어 또 다른 변신을 위해 거침없이 내달리고 있다.

쉰 살이 된 김미화. 피로할 법도 한데 그녀는 피로를 모른다. 2014년 겨울, 그녀는 ‘농업이 살아야 우리가 산다’는 생각을 행동으로 실천하기 위해 분주했다. 그 분주함은 화려하고 크지 않다. 우체부 아저씨에게 따뜻한 커피 한 잔을 대접하고 김을 가져다준 마을 주민에게 감사인사를 하고 그게 바로 순악질 여사 김미화가 용인 사람들에게, 농부님들에게 외치는 ‘음메 기살아’의 방식이었다.

글 _ 강현숙 기자 mom1209@kyeonggi.com 사진 _ 전형민 기자 hmjeon@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요