[생각하며 읽는 동시] 사람이 내는 ‘눈길’ 더욱 예쁘다

승인

2021-05-11 18:42

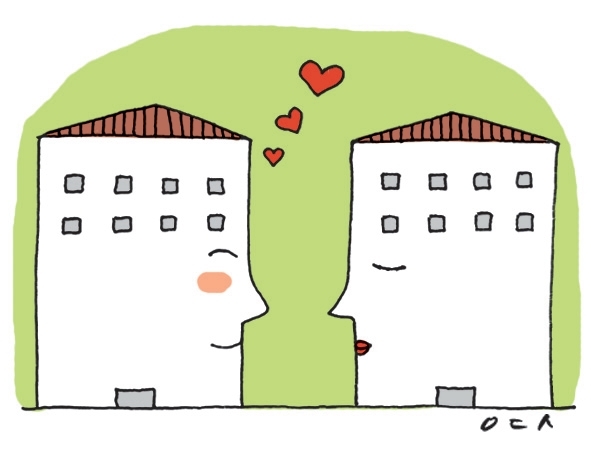

눈길

신난희

우리 집은

106동 1004호

은지네 집은

맞은편

206동 1004호

자꾸자꾸

쳐다봤더니

눈길 따라

반질반질

공중에도

길이 났다

아파트란 곳은 어찌 보면 이웃이 없는 곳이기도 하다. 이웃에 누가 사는지 굳이 알 필요도 없는 곳. 그러다 보니 마주치는 얼굴끼리도 모른 채 지나쳐버리는 게 일쑤다. 인사는커녕 그 흔한 미소조차도 없이 지낸다. 이 동시 속의 두 집도 그렇게 지내는 모양이다. 그런데 ‘자꾸자꾸/쳐다봤더니//눈길따라/반질반질’. 뭔가 달라진 모양이다. 그냥 보고 지나쳤으면 달라지지 않았을 게 자꾸 보니 달라졌다는 얘기다. 아, 그러고 보니 ‘한 번 보고 두 번 보고 자꾸만 보고 싶네’란 대중가요 가사가 생각난다. 보고 또 보면 나도 모르게 정이 든다는 얘기다. 어디 대중가요뿐인가? 짧아서 더욱 유명해진 나태주 시인의 ‘풀꽃’도 오래 보아야 예쁘다고 했다. ‘공중에도/길이 났다’. 이 얼마나 아름다운 길인가. 세상의 그 어느 길보다도 예쁘다. 꽃길도 예쁘지만 사람이 내는 ‘눈길’은 더더욱 예쁘다. 그래서 하는 말인데, 오늘부터는 우리 모두 눈길을 내는 사회가 됐으면 참 좋겠다. 아는 사람끼리는 물론 처음 만나는 사람끼리도 눈길을 내자. 허리 구부정한 할머니와 아장아장 걷는 아기가 내는 눈길은 또 얼마나 곱겠는가. 잘 차려입은 사람과 허름한 옷차림의 사람이 내는 눈길은 또 얼마나 따뜻할 것인가.

윤수천 아동문학가

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요