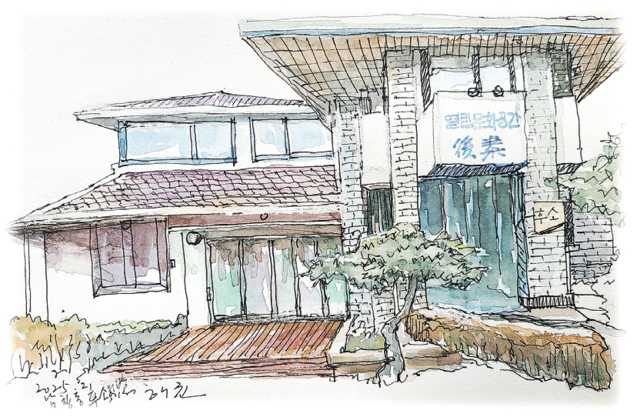

[이해균의 어반스케치] 후소의 방

승인

2025-02-25 18:54

고등동의 은행나무 집 앞에서 레슨받는 딸을 기다렸다. 정원은 고요하고 피아노 소리만 담을 넘어왔다.

차 안에서 시간을 축내고 있을 즈음 대문 밖으로 중년의 남자가 슬리퍼를 끌고 나왔다. 건너편 구멍가게로 들어가는 모습을 시선이 따라갔다가 다시 나왔다. 까만 비닐봉지를 낀 그의 손엔 막걸리 한 병이 꼭지를 내밀고 있었다.

어느 해 가을, 우리는 그의 내외와 교외의 한 갈빗집에서 식사하게 됐다. 내용 없는 자리여서 불편도 했지만 남자는 고기를 태우면 몸에 좋지 않다며 신경 써서 고기를 구웠다.

요즘은 어딜 다녀왔냐고 형식적으로 물었다. 나는 의욕 없이 근교에 다녀왔다고 포스터모더니즘적으로 대답했다. 세월이 흘렀다.

신문에 옛 그림 읽기의 즐거움이 출판사 광고로 자주 올랐고 책은 베스트셀러가 됐다. 후소 오주석 선생, 바로 그였다.

가곡 명태를 부르며 막걸리 한잔 축일 줄 아는 시대를 빛낸 미술사학자다.

그러던 어느 날 갑작스러운 부고 소식을 들었다. 후소 선생이 요절한 것이다. 남창동 99칸 양성관 저택은 민속촌으로 옮겨가고 1977년 예술의전당을 설계한 김석철 건축가가 이 집을 신축했다.

그의 아내 김은혜 선생이 명주실같이 섬세하게 수원시립합창단의 피아노 반주를 하고 있을 무렵이다. 이 공간에 마련된 2층 후소의 방은 그의 서재를 수원시가 고스란히 옮겨 놓았다.

연구와 집필에 몰두한 그의 시선이 머문 자리에 다시 세월이 먼지처럼 쌓여 간다. 아는가. 땀과 눈물의 효모 같은 고뇌의 책 냄새를.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요