[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 35. 수원 화성 설계한 실학의 완성자 정약용

개혁군주 정조의 꿈, 수원華城을 세운 ‘조선 최고의 엔지니어’

유네스코의 역사인물에 한국인으로 선정된 유일한 분이 다산 정약용 선생이다. 2012년 다산 선생 탄신 250주년을 맞이해 유네스코가 다산 선생의 학문적 위업과 실학 정신을 기려 유네스코 역사인물로 선정한 것이다. 우리 역사상 매우 훌륭한 분들도 많지만 세계인들은 다산을 선택한 것이다. 그 이유는 무엇때문일까. 그것은 바로 실학정신 때문이다. 조선 성리학에만 매몰되지 않고 서양의 과학문화를 적극 받아들이고, 이를 융합해 국가와 백성들을 위한 화성을 설계했기 때문이다. 그리고 그가 설계한 화성은 200년 뒤 마침내 세계문화유산으로 등재됐다.

다산을 생각할 때 빼놓을 수 없는 분이 정조(正祖)다. 근대 시기 위대한 역사가이자 독립운동가였던 위당 정인보 선생님은 “정조(正祖)없는 정약용은 존재하지 않고, 정약용 없는 정조는 존재하지 않는다”고 말씀하셨다. 이처럼 다산과 정조는 특별한 관계였다. 정조는 어려운 정치 여건 속에서도 지방도시 중 하나에 불과했던 옛 수원도호부를 지금 팔달산 아래 넓은 지역으로 옮기는 과감한 사업을 추진했고 다산은 새로 옮긴 수원부를 위한 새로운 축성 계획안을 입안했다.

■ 다산의 실학공부

다산은 정조의 명을 받아 새로 옮긴 수원부를 위한 성곽 계획안을 축성 공사 개시 2년 전에 작성했다. 다산이 계획한 축성안의 가장 큰 특징으로는 성곽 규모를 적절히 조정하고, 지금까지 조선의 성에 설치되지 않았던 새로운 방어시설을 갖추어 성의 방어력을 높인 것을 들 수 있다. 이러한 이유는 조선의 성이 임진왜란으로 무참히 허물어져 성곽의 방어 체제와 능력에 대한 고민이 뒤따르지 않을 수 없었기 때문이다. 임진왜란 때 재상을 지낸 서애 유성룡은 전쟁이 끝난 후 『징비록(懲毖錄)』에서 조선 성곽의 단점과 성곽 개량 방안을 받아들여 새로운 성곽을 연구했다.

수원을 팔달산 아래 새 장소로 이전하는 역사적 과업이 완성된 것은 1789년이었다. 그로부터 3년 뒤인 1792년 겨울 왕은 다산에게 은밀히 사람을 보내 새로 조성한 수원부에 축성 계획안을 작성해 보라는 명을 내렸다. 다산은 얼마 전에 한강 노량진에 설치할 배다리를 만드는 일을 성공적으로 수행한 경험을 가지고 있었다. 당시 다산의 나이는 만 30세였다. 비록 배다리의 제도를 마련한 경험이 있다고는 하나 청년 문관에 불과했던 다산에게 정조가 새 수원부의 축성 계획을 맡긴 것은 예사로운 일이 아니었다. 정조는 새 수원부에 세워지는 성곽이 기존의 다른 도시에서 흔히 볼 수 있는 평범한 것이 되기를 원치 않았다고 생각된다. 새 도시에 걸맞은 독특하고 새로운 성곽이 되기를 기대했을 것이다. 그리고 다산은 그의 뜻을 알고 심혈의 노력 끝에 이듬해 봄 하나의 계획안을 정조에게 제출했다.

다산이 화성을 설계할 수 있었던 기반은 그가 일찍부터 실용적 학문을 공부했기 때문이다. 어린 시절부터 부친 정재원으로부터 토목학, 건축학 등의 공부와 함께 오늘날 수학과도 같은 상수학 공부도 했다. 여기에 더해 20대 초반부터 서양에서 전해진 서양과학기술서를 보면서 백성들의 삶에 필요한 공부를 했다. 그래서 다산은 천문의 역상가와 농정의 수리기(水利器)와 측량의 추험법까지도 익히고 있었다. 당시 성리학만을 중요시 하는 학자들과는 근본적으로 다른 공부를 한 것이다. 다산은 여기에 더해 사회 개혁의지가 강했고, 이를 정조 재위기간 국가개혁에 반영하도록 노력했다. 그러한 다산의 개혁 사상은 훗날 경세유표(經世遺表), 목민심서(牧民心書), 흠흠신서(欽欽新書)의 저술로 이어졌고, 어린이들의 한자교육을 위한 교재인 아학편(兒學編)까지 저술하며 사회개혁과 교육개혁 전반에 노력을 아끼지 않았다.

■ 다산의 화성설계

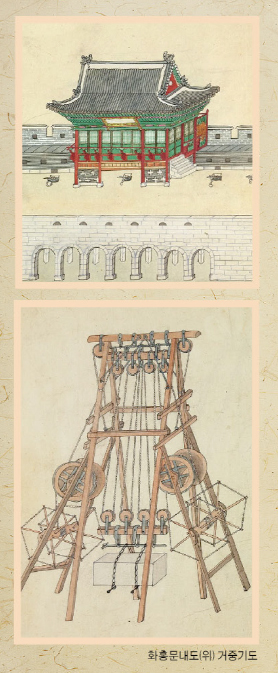

다산은 화성에 대한 기본 설계를 모두 7편으로 정리했다. 곧 ‘성설(城說)’, ‘옹성도설’, ‘현안도설’, ‘포루도설’, ‘누조도설’, ‘기중도설’, ‘총설’ 등이다. 이 글들은 화성의 기본적인 형태와 규모, 각종 방어시설, 그리고 축성공사와 관련된 공사 방법 등을 적은 것이다. 이 가운데 성설은 성의 전체 규모나 재료, 공사방식 등 전반에 걸친 내용을 기술한 것이고 나머지 옹성도설이나 포루도설, 누조도설 등은 성벽에 설치하는 각종 새로운 시설에 대한 설명이며 마지막의 기중도설은 석재를 들어 올리는 기계장치인 거중기에 관한 설명이다. 성설에서 다산은 화성의 전체 규모를 3천600보로 잡았다. 오늘날 치수로 계산하면 대략 4㎞가 된다.

성곽의 설계와 함께 다산은 공사과정에서 가급적 백성들의 수고를 덜고 일의 능률을 올릴 수 있는 방안들을 제시했다. 성벽을 쌓아 나갈 때 일한 양에 따라 노임을 지급해 주면 감독하기도 수월하고 작업능률도 올라갈 것이라 했고, 또 짐을 나를 때 적극적으로 수레를 사용할 것을 제안했다. 한 걸음 더 나아가 기존 수레가 무거운 짐을 싣는데 불편하므로 돌을 싣고 부리는데 편리한 새로운 형태의 유형거라는 수레를 직접 고안했다. 또 돌을 들어 올리는데 기계의 힘을 십분 활용할 수 있도록 도르레의 원리를 응용하여 거중기를 고안했다.

거중기는 여러 개의 활차를 이용해 무거운 물체를 적은 힘으로 들어올리도록 고안한 장치이다. 다산은 독일인이 지은 ‘기기도설(奇器圖說)’이라는 책에 실린 서양의 기구 그림들을 보고 조선에서 만들어 사용할 만한 새로운 기구를 고안한 것이다. 기기도설을 쓴 사람은 포루투갈 선교사인 ‘테렌스(Terrens)’로 한자식 이름은 등옥함(鄧玉函)이다. 테렌스는 1627년 온갖 고생을 하고 북경으로 와서 ‘왕징(王澄)’을 만나 기기도설을 한문으로 번역하기 위한 공부를 하면서 서양의 과학문명을 중국에 소개하기 시작했다. 테렌스의 스승은 그 유명한 ‘갈릴레오 갈릴레이’였다. “그래도 지구는 돈다”는 유명한 말을 남긴 천문학자이자 수학자 그리고 과학문명론자였다. 테렌스는 중국에 와서도 어려운 문제가 발생하면 갈릴레이에게 청원을 요청했고, 그의 도움을 받았다. 그래서 완성한 것이 바로 ‘기기도설’이었다. 이 기기도설을 분석한 정약용은 기기도설에서 나온 크레인의 장점과 단점을 정확히 이해해 거중기 제작에 반영했다. 거중기는 공사 현장에서 빠르게 이동해야 하기 때문에 여러 명이 들 수 있는 적은 무게이되 무거운 돌을 들어 올릴 수 있는 도르레의 원리가 적극적으로 반영돼야 했다. 그래서 한곳에 고정돼서 사용되는 테렌스의 크레인과 다르게 공사현장을 쉽게 움직일 수 있는 작은 크레인인 거중기를 만들게 된 것이다. 멀리 갈릴레오 갈릴레이의 과학적 능력이 중국을 거쳐 우리의 천재 정약용에 의해 동서양의 만남으로 이어졌으니 참으로 놀랄 일이다.

그렇다면 다산 선생의 설명을 들어보자.

“활차가 무거운 물건을 움직이는데 편리한 점이 두 가지 있으니 힘을 더는 것이 하나요, 무거운 물건을 떨어뜨리지 않는 것이 둘이다. 100근 짜리 물건을 드는 데는 100근의 힘이 필요하나, 활차 1구를 쓰면 50근, 2구를 쓰면 4분의 1인 25근의 힘만으로도 들 수 있다. 같은 이치로 활차의 수가 늘어나면 힘은 덜 들게 된다. 지금 상하 8륜이면 힘은 25배를 얻을 수 있다”

여기에다가 “녹로라는 밧줄을 감는 장치를 덧붙인다면 40근의 힘으로 2만5천근의 무게도 능히 들 수 있다”고 했다. 현재 수원화성박물관에 정약용이 설계한 방식으로 거중기를 재현해 놓았는데 300㎏의 돌도 초등학교 학생들 여럿이 가볍게 들어 올릴 수 있다. 이처럼 다산의 화성 축성 계획은 기존 조선 성제의 부족한 점을 보완하면서 당시의 중국이나 서양의 앞선 문물들을 충분히 활용해 만들어진 것이다. 특히 백성의 수고를 덜어주고 공사의 효율을 높이기 위해 거중기 등을 고안한 점은 당시 실학파 학자들의 위민사상(爲民思想)을 잘 반영하고 있다.

■ 화성 개혁의 의미와 계승

다산은 화성 계획안에서 옹성과 포루를 설치할 것과 성벽에 현안이라는 총구멍을 내고 성문에는 누조를 설치할 것을 건의했다. 이런 시설들은 비록 실제 설치하는 위치나 방법상에서 약간 달라진 부분도 있지만 기본적으로는 다산의 안을 충실히 따라 설치됐다.

다산이 옹성 못지 않게 중요시 한 것은 포루였다. 포루는 기본적으로 성벽을 돌출시키는 치성 위에 각종 시설을 설치하는 것이다. 따라서 치성 위에 어떤 용도의 시설이 세워지는가에 따라서 포루(砲樓), 적루, 적대 등 여러 명칭으로 불린다.

이러한 정약용의 살학사상과 노력으로 세계문화유산 화성은 만들어졌다. 정약용이 화성을 설계한 근본적인 이유는 바로 조선의 개혁이었다. 화성을 기반으로 정조와 함께 하는 개혁의 터전을 마련하고, 이로부터 정치개혁 사회개혁 등 국가 전반의 개혁을 이루고자 한 것이다. 그러한 정약용의 개혁의 실천은 정조의 죽음으로 이루어지지 못했지만 그는 정조 사후 36년의 삶을 더하면서 경세유표로 대표되는 개혁서를 저술하고, 후대에 전해주었다. 올해는 경세유표 저술 200주년이 되는 뜻깊은 해이다. 우리는 다산 정약용의 국가개혁 정신을 계승해서 촛불혁명으로 탄생한 새로운 국가를 더욱 힘차게 개혁해 아름다운 공동체가 살아 숨쉬는 나라로 만들어야 할 것이다.

김산 홍재연구소장

로그인 후 이용해 주세요