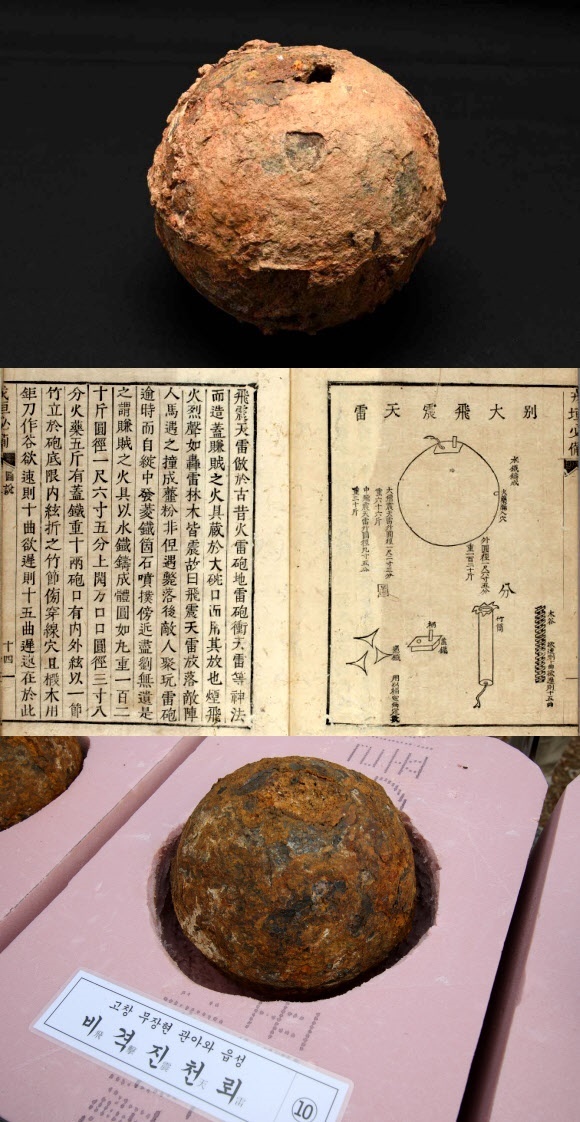

비격진천뢰 11점, 고창서 발견…조선 최초 시한폭탄

전북 고창군에서 조선시대 시한폭탄 '비격진천뢰(飛擊震天雷)' 11점이 발견됐다.

매장문화재 조사기관인 호남문화재연구원(원장 윤덕향)은 지난 15일 무장읍성 객사 동쪽에서 발굴조사를 진행해 군기고(軍器庫·무기를 두는 창고)로 추정되는 건물터 근처 5.1m 길이 수혈(竪穴·구덩이) 유적과 퇴적토에서 발견한 비격진천뢰 11점을 현장에서 공개했다.

비격진천뢰는 조선 후기 학자 이규경이 '오주연문장전산고'(五洲衍文長箋散稿)에서 거북선과 함께 병가의 신기로 평가한 비격진천뢰는 화포장(火砲匠) 이장손이 1592년 발발한 임진왜란 이전에 고안한 것으로 알려졌다. 임진왜란 당시 경주성, 진주성, 남원성 전투에서 왜군을 떨게 했다는 무기로, 중국에서 개발한 폭탄인 '진천뢰'와 달리 약 500∼600m를 날아간 뒤 일정 시간이 흐르면 터진 점이 특징이다. 포탄 안에 넣은 쇳조각이 섬광과 굉음을 내면서 일제히 흩어져 많은 사상자를 냈다고 전한다.

호남문화재연구원 이영덕 조사연구실장은 현장 설명회에서 "비격진천뢰를 임진왜란 유물로만 인식하는데, 고창에서 나온 포탄은 조선 후기에 묻은 것으로 추정된다"고 말했다. 그는 "무장읍성은 1417년 왜구 침입을 막기 위해 세웠는데, 임진왜란 때 큰 전투를 치렀다는 기록이 없다"며 "무장읍성 자체는 오랫동안 상당히 평온했던 것 같다"고 설명했다.

무장읍성을 군사적으로 활용했다는 기록은 "무장현에 화포군(火砲軍) 40명을 설치했다"는 조선왕조실록 고종 9년(1872) 3월 24일 기사에서 확인된다. 고종은 1871년 신미양요를 겪은 뒤 해안 방어 강화를 지시했고, 그 과정에서 무장읍성에도 화력이 강한 군대가 배치된 것으로 풀이된다.

장건 기자

로그인 후 이용해 주세요