가족에게 받은 상처를 치유하는 <할아버지와 꿀벌과 나>

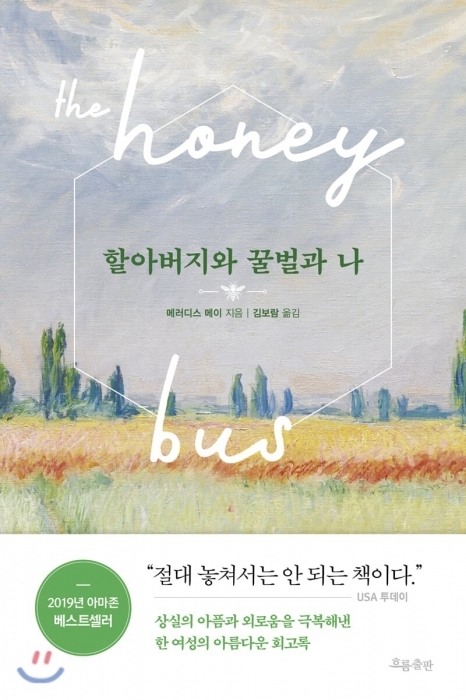

<할아버지와 꿀벌과 나>(흐름출판 作)는 미국의 저널리스트 겸 작가 메러디스 메이가 자신의 유년 시절을 그린 회고록이다. 불화를 겪던 부모는 그녀가 다섯 번째 생일을 맞이하기 전 이혼을 한다. 어린 메러디스는 엄마의 손에 이끌려 동생과 함께 캘리포니아의 외가에서 살게 된다. 세 식구가 기거할 외가의 한 방에 들어서며 아이는 자신을 둘러싼 현실을 인식한다. “방 안으로 한 발 내딛자마자 내 세상이 잔뜩 쪼그라드는 것 같았다…”

저자는 폭력적인 가정환경에 놓였던 소녀가 어떻게 독립적이고 정상적인 한 인간으로 성장할 수 있었는지를 섬세한 필치로 풀어냈다. 메러디스는 어린 시절 이혼으로 충격받은 엄마의 절망과 무기력, 그로 인한 폭력을 이해할 수 없었다. 어른이자 부모의 역할을 외면해버린 엄마에게 지울 수 없는 상처를 받고 방 안에 틀어박힌다.

그러던 중 할아버지 덕분에 메러디스는 자연스럽게 꿀벌의 세계에 발을 들인다. 할아버지는 캘리포니아 빅서 연안 일대의 약 100개의 벌통으로 벌을 치는 양봉가. 뒷마당의 낡은 버스에서 꿀을 만드는 양봉가 할아버지는 어린 손녀에게 벌과 양봉에 대해 많은 것을 알려준다. 또 여러 가지 비유를 들어 삶에 대한 가르침을 전한다. 메러디스는 엄마에게 받는 상처가 깊어질수록 꿀벌의 존재와 생태에 몰입하며, 할아버지와 벌들을 통해 점차 상처를 극복해나가고 인생의 지혜와 가족의 의미, 스스로를 돌보는 법을 배워나간다.

책 제목에 ‘꿀벌’이 나오는 것은 중요하다. 주인공 메러디스가 꿀벌을 통해 가족이란 것이 무엇인지 알아가고 가족의 소중함에 대해 느끼는 매개체가 된다.

책은 펼치는 순간 마치 빨아당기듯 흡입력이 있다. 모두가 생각하고 함께하는 가족을 소재로 했기 때문인 듯하다. 각각의 가정사는 다르지만, 가족이란 이야기는 누구에게나 가슴 한 편에 새겨진 시린 이야기이기 때문일 테다. 책장을 덮을 땐 아픈 상처를 아물게 하는 꿀 향기가 코끝을 맴도는 듯하다.

저자는 저널리스트 겸 작가로 2004년 <샌프란시스코 크로니클>에 기고한 글로 PEN USA 문학상을 받았으며, 퓰리처상 후보에 올랐다. 현재는 캘리포니아 오클랜드의 밀스 대학에서 팟캐스팅을 가르치며 샌프란시스코의 코네티컷 프렌드십 가든에서 5대째 양봉업을 이어오고 있다.

값 1만5천원.

정자연 기자

로그인 후 이용해 주세요