[천자춘추] 겨울과 겨울놀이의 실종

1931년 2월 1일 수원과 진위를 가로지르는 황구지천변에서 ‘전국 얼레공대회’가 열렸다. 한겨울 추위에 벌판에서 전국대회가 열린 것이다. 박승극, 남상환 등 수원과 평택의 수진농민조합 사람들이 주도한 것이다. 공치기, 장치기 등으로 불리던 얼레공놀이는 요즘의 필드하키와 같은 놀이였다. 넓은 마당이나 들판에서 양편으로 나눈 다음 120㎝가량의 나무채를 이용해서 나무를 둥글게 깎아 만든 공을 상대편 골문에 넣는 놀이다.

“나무꾼은 지게 진 채로, 학생은 책보낀 채로, 소년은 호미든 채로, 그대로 나무막대 하나만 들고 뛰어오라”라는 슬로건은 전국 대회조차 일상 속의 놀이라는 사실을 잘 보여주고자 했다. 이에 전국 32팀이 참여한 얼레공 대회는 수원군 양감면 두릉야학팀이 우승을 했다.

그렇게 집에서 가까운 하천이나 마을 논의 얼음판에서 팽이치기와 썰매 타던 아이들로 북적였던 시절, 모든 놀이도구는 직접 만드는 것이었다. 더욱이 그 재료는 주위에서 쉽게 구할 수 있는 것들이었다.

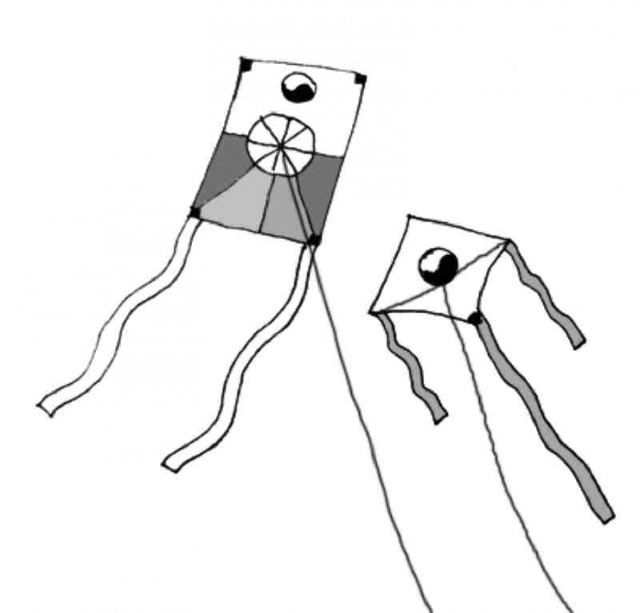

요즈음 화성행궁 광장과 동장대는 연날리기의 명소가 된 지 오래다. 그러나 연을 직접 만들어 날리지 않고 판매용 비늘 연을 날리는 모습은 사뭇 당황스럽다. 직접 만든 방패연과 가오리연이 아닌 거의 똑같은 제품의 연들은 우리 문화의 현주소를 닮았다.

설이 코앞이다. 농경을 주로 했던 전통시대 설날부터 대보름까지는 최대의 축제기간이었다. 새해를 맞이하며 윷놀이와 연날리기와 줄다리기로 겨울을 이기고 새봄을 맞는 설렘이었다. 윷이나 연과 줄다리기 줄은 쉽게 구할 수 있는 나무 막대기와 종이와 대나무와 짚으로 만들었다. 우리의 놀이문화는 일상적 삶과 유리되지 않았다.

그러나 자본주의 시대가 되면서 전통적이고 일상적인 놀이는 레저라는 이름으로 돈벌이 수단이 되었다. 대규모의 투자로 만든 위락시설에서 값비싼 장비를 통한 고급한 취미생활로 바뀌었다. 일상에서 벗어난 레저생활은 시간과 돈을 필요로 하는 것이 되었다.

행궁광장에서 아버지와 함께 만든 연들을 언손을 비비며 힘차게 날리는 아이들을 보고 싶다. 겨울은 추워야 겨울이다.

한동민 수원화성박물관장

로그인 후 이용해 주세요