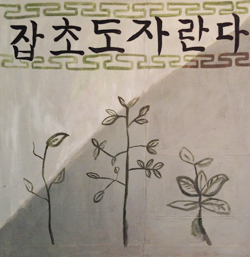

[그림 읽어주는 남자] 박이소의 ‘잡초도 자란다’

‘통속미술’… 현대미학의 새 장르 열다

박이소라는 작가가 있었어요. 10년 전에 갑자기 작고했으니 올해는 그의 10주기죠. 그의 이름이 특이해서 듣자마자 알았고 알아서 늘 궁금했던 작가였어요.

그의 귀천을 두고 헤럴드 경제는 “문득 야속한 하늘에 임하다”라고 말했듯이 그의 삶과 예술은 참으로 통렬했고 은둔적이었어요. 마치 민중미학의 날카롭고 예리한 가시를 보여주듯 ‘통속적’이었으나, 그것은 그동안 우리 현대미술이 보여주지 못한 지역어로서의 미학을 성취한 것이기도 했어요.

4월에 아트선재센터에서 열린 추모전시가 ‘아무 것도 아닌 것을 위한 어떤 것’(Something for Nothing)이었듯이 그의 미술은 ‘어떤 것’으로서의 ‘아무 것’이 되어 현대미술을 뒤흔들었어요. 그가 있는 동안 우리미술은 행복한 불화의 나날을 보냈고요.

게다가 그 불화의 씨앗들은 우리미술이 세계미술과 어떻게 ‘동시성’으로 존재할 수 있는지를 보여주는 증좌들이기도 했으니까요. 그 증좌의 풍경을 열쇠말로 풀면 다음과 같아요.

첫 번째는 그의 이름 ‘박모’에 있어요. ‘박모’는 ‘김모’나 ‘이모’처럼 이름 밝히기를 꺼리거나 감추려 할 때 사용하는 방식이죠. 이런 우스운 꼴의 ‘꼴잡기 놀이’가 박이소 미학의 한 쟁점이 아닐까 생각해요.

그의 미학은 미의 완결점을 향해 내달리는 직선형의 질주가 아니어서 나선형으로 빙빙 비틀리기도 하고, 흐르는 개울의 징검돌처럼 띄엄띄엄 이어지기도 하며 이쪽저쪽으로 왔다 갔다 해요.

두 번째는 ‘이현령 비현령’이죠. 이렇게 설명하면 이런 것도 같고 저렇게 설명하면 저런 것도 같으니까요. 그의 미술은 둘 다를 포괄하면서 그네타기를 즐기는 듯해요. 세 번째는 ‘통속’이에요. 그의 미술은 통속미학(通俗美學)이라 할 수 있어요.

1920년대 널리 사용된 ‘통속(通俗)’의 본말과 말뜻은 ‘속계와 적극적으로 통한다’는 ‘소통’의 말뿌리를 가졌으나, 지금 그 말은 비전문성과 반고급성으로서 경멸적인 대중성, 민중성을 뜻하죠.

통속미술은 통속문학의 그것처럼 대중적, 민중적 취향의 흥미와 기호에 영합한 저속한 예술을 말할 것이에요. 통속미술의 경향은 1980년대에 삼각지미술, 이른바 이발소 미술로 확장되었고요.

그런데 이 통속미술이라는 말뜻에는 “관능이나 금력, 권력 같은 저급한 가치에 탐닉하면서 좀 더 고상하고 고차원적인 진실에는 무관심한” 대중과 그런 대중에게 “불건전한 성향을 충동하고 현실에 대한 성찰이나 반성을 하지 못하게 마취시키는 역할을 하는” 미술이라는 전제가 깔려있다는 점이죠.

그런데 박이소는 오히려 경멸해 마지않는 그 전제를 더 자주, 더 민중적으로 멋있게 표현하고자 함으로써 미술을 실심으로 ‘통속화’ 하고 ‘미학화’ 했다는 점이 탁월해요.

그런 맥락에서 그의 통속미술은 민중미술의 새로운 경향이 아닐 수 없어요. 저 작품을 보세요. 어떤가요? 어려운가요? 친숙한가요? 친숙하다면 그 친숙하게 느끼는 그 마음의 실체는 무엇일까요?

미술평론가 김종길

로그인 후 이용해 주세요