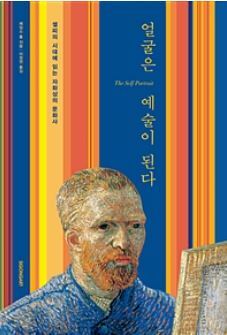

"중세부터 현대까지 '나'를 그린 그림은 어떻게 변했는가" 중세부터 시작된 셀피 <얼굴은 예술이 된다>

“중세부터 현대까지 ‘나‘를 그린 그림은 어떻게 변해 왔는가”

옥스퍼드 대학 출판사가 2013년 선정한 올해의 단어는 ‘셀피(selfie)’였다. 사진을 찍기 쉬운 스마트폰이 대중화되면서 자신 모습을 직접 촬영하는 것은 일상이 됐다. 셀피는 곧 현대적인 문화 현상처럼 취급됐지만 그렇지 않다. 영국의 저명한 미술가이자 저자인 제임스 홀은 책 <얼굴은 예술이 된다>(시공아트刊)에서 시간을 거슬러 올라가 중세부터 시작된 셀피의 현장을 우리에게 보여 준다.

이 책은 과거 명작들을 선보이는 것보다 왜 예술가들이 자신의 모습을 화폭 위에 재현했는지 그 이유를 따라가는 것에 집중한다. 이를 통해 저자는 각 시대의 사회ㆍ문화ㆍ역사적인 상황에 따라 ‘자신’에 대한 인식이 어떻게 달라졌는지를 보여준다. 오늘날 ‘셀피’가 하루아침에 생겨난 현상이 아님을 깨닫는 순간을 책을 통해 알게된다. 우리가 흔히 생각하는 자화상이란 화가가 자신의 얼굴을 화폭 전체에 그려 넣은 이미지를 말한다. 하지만 이 책에서 가장 주목할 만한 점은 이제까지 통용되어 온 자화상의 범위를 넓혔다. 자신의 외형을 닮게 그리는 것만이 자화상의 목표는 아니다. 미켈란젤로는 시스티나 예배당의 천장화를 그리는 고된 작업을 불평하면서 한껏 몸을 뒤틀며 그림을 그리는 우스꽝스러운 모습의 캐리커처를 통해 자신의 심정을 표현했다. 폭력적인 삶을 살았던 카라바조 또한 ‘골리앗의 머리를 든 다윗’이라는 작품에서 속죄하는 의미로 다윗에게 목이 잘린 골리앗에 자신을 투영했다. 자신의 가장 아름다운 모습을 남기려는 목적의 자화상도 물론 있었다. 그러나 반대로 자신의 아픔이나 후회의 감정을 솔직하게 표현하려는 자화상도 있었다. 시간이 흐르면서 자신을 표현하는 수단이 다양해졌을 뿐 자신을 드러내려는 욕구는 예나 지금이나 똑같이 존재한다. 책은 자신의 내면을 표현하려는 자화상이 중세 시대부터 시작됐다고 이야기하며 감히 ‘중세를 찬양하는’ 최초의 자화상 책일 것이라 밝힌다. 중세의 자화상은 수도원에서 제작한 필사본에 많이 등장한다.

저자 제임스 홀은 미술사가로서 강연자 겸 방송 진행자로 활동 중이며, 현재 영국 사우샘프턴 대학교 미술사학과의 연구 교수다. 런던 코톨드 미술학교에서 석사학위를 취득한 후 케임브리지 대학교에서 박사학위를 받았다. 그는 가디언지, 선데이커 커레스폰던트 등 유수한 잡지, 신문 등에서 미술비평가로 활동하며 세계 팬들에게 미술 작품에 새로운 해석을 보여주고 있다. 값 3만2천원

허정민기자

로그인 후 이용해 주세요