전쟁 휩쓸고 남겨진 사람들… 생존과의 더 큰 전쟁 치러 [잊지 않겠습니다 '호국영웅']

전투로 아버지 잃고 어머닌 막노동… 생활고에 안간힘 부친에 대한 그리움… 그간 서러움에 하염없는 눈물만 “지자체 차원 예우 강화… 유족 맞춤형 복지 시행해야”

“아버지 유골함이 왔는데 어머니가 어디다 묻어야 하냐고 물어보더라고. 그때가 초등학교 1학년 때였어.”

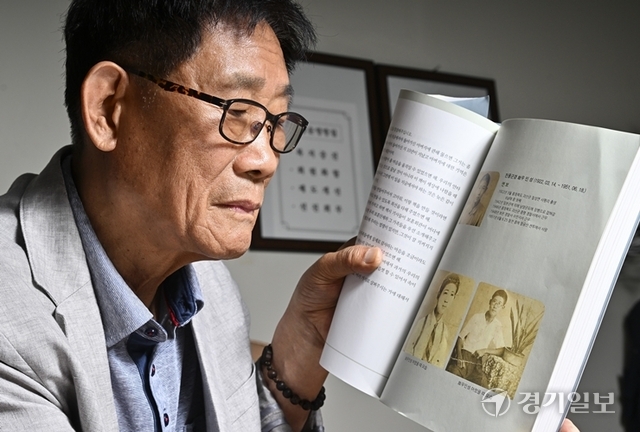

충북 증평경찰서 고(故) 우인성 경위는 1950년 여름 트럭에 올라타며 아내와 아들에게 손 인사를 했다. 아들 우승원씨(77·하남 거주)가 5세 때 유일하게 떠올리는 아버지의 모습이다.

이어진 기억은 ‘경찰 가족이면 다 죽는다’는 소문과 함께 급히 짐을 챙기는 어머니의 뒷모습이었다. 지나가는 미군 트럭을 얻어 타는 등 우여곡절 끝에 도착한 부산에선 단 한 명의 형제인 남동생이 홍역으로 세상을 떠났다. 다음 해 6월 아버지가 대구 팔공산 전투에서 전사했다는 비보가 들려왔다. 이제 우씨와 그의 어머니만 남았다.

전쟁이 휩쓸고 간 대한민국에서 이들은 생존이라는 전쟁을 치렀다. 아들을 먹여 살리려고 막노동을 하던 어머니가 드럼통에 채워진 물에 발을 씻으려다가 빠져 몸이 만신창이가 됐다. 고통스러워하던 어머니의 비명을 듣고 병실 밖에서 불안에 떨던 초등학생 때의 기억은 팔순을 바라보는 그에게 잊혀지지 않는 순간이다.

우씨는 “센 화력의 북한군에 진입의 엄두도 못냈던 팔공산전투에서 아버지가 앞장섰으나 결국 돌아가시면서 내 이름을 불렀다고 한다”며 “아버지가 안 계신 와중에 우리 어머니가 말도 못하게 고생했다”며 울먹였다.

경남 출신인 김덕순씨(여·72·하남 거주)의 기억 속에는 아버지가 없다. 1952년 5월 강원도의 한 전투에서 아버지(고 김정영 육군 하사)가 가슴에 파편을 맞아 세상을 떠났다. 딸의 나이가 1세가 안 됐던 시기였다.

딸 하나에 남편이 없는 김씨의 어머니는 소나무 껍질을 벗겨 먹는 등 자녀에게 젖을 물리려고 안간힘을 썼다. 성인이 훌쩍 지나고 결혼도 해 아이를 뒀던 1989년, 김씨는 국방부에 민원을 넣어 아버지가 묻힌 곳인 국립서울현충원을 찾았다. 묘비 앞에서 그는 부친에 대한 그리움과 그간 서러움에 하염 없이 눈물을 흘렸다.

인천 서구에 사는 김낙훈씨(72)도 전몰군경 유가족이다. 아버지(고 김찬호씨)가 백마고지 전투에서 목숨을 잃은 후 김씨는 할머니와 단둘이 살아왔다. 그는 “우리의 생활은 6·25전쟁 순간에 멈춰 있는 기분”이라고 말했다.

이런 가운데 전문가들은 전몰군경 유족에 대한 사회적 인식도가 상대적으로 낮은 만큼 꼭 수당이 아니더라도 지방자치단체 차원의 예우 강화 방안이 필요하다고 조언했다. 실제로 19일 국가보훈부가 지난 2021년 발간한 ‘국가보훈대상자 생활실태조사’에 따르면 국가유공자 유족이 인지한 예우 지원은 ‘모름’이 67.3%로 독립유공자, 참전유공자 등 8종의 다른 대상자 중 가장 낮게 조사됐다.

김태열 한국보훈포럼학회장(영남이공대 교수)은 “초·중·고 교육과정 보훈교육을 통해 전몰군경 유족에 대한 이해와 존경심을 증대시키는 등 공감대 형성이 중요하다”며 “지자체가 공식 행사 시 전몰군경 유족의 초청과 이들 중 저소득층에 대한 공공근로 취업 알선, 쓰레기 봉투 지원 등 큰 비용이 들어가지 않는 맞춤형 복지 서비스를 시행해야 한다”고 강조했다.

로그인 후 이용해 주세요