‘한시적 일자리’ 위주 정책… 질적 개선은 뒷걸음 [이슈M]

‘직접 일자리’가 절반가량… 비중 커, 36시간 미만 초단기 근로자만 급증 “안정적인 일자리 창출 대책 필요”... 道 “직업교육 확대 방안 등 검토”

경기도내 일자리 미스매치 문제가 심각함에 따라 교육·훈련 등의 맞춤형 취업 서비스가 필요해지고 있지만, 도는 여전히 한시적 일자리인 ‘직접 일자리’, ‘단시간 근로자’ 위주의 고용 정책을 고집하고 있다.

매년 경기도 예산의 10%가량을 일자리 정책에 투자하고 있지만, 질적 개선에는 제동이 걸린 셈이다.

20일 경기도와 경기도일자리재단 등에 따르면 최근 2년간 도 일자리 정책에 투입된 예산(도비, 시·군비, 기타)은 2021년 4천79억여원, 지난해 3천604억여원이다. 이는 매년 도 전체 예산의 10%가량을 차지할 정도로 높은 비중이다.

하지만 이 같은 막대한 물적 지원은 임시방편인 직접 일자리 사업에 높은 비중으로 투입되고 있다.

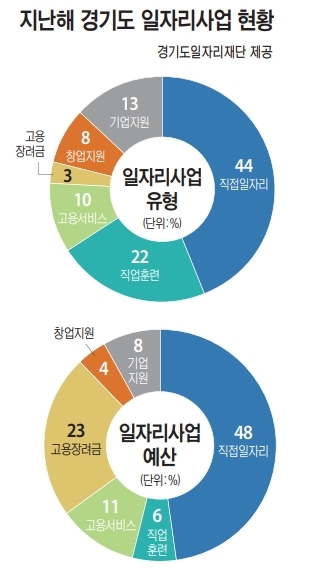

지난해 도 일자리 정책 164개 사업을 유형별로 살펴보니, 직접 일자리가 72개(43.9%)로 절반가량을 차지했다. 반면 전문적인 고용 지식을 제공해 안정적인 취업을 돕는 직업 교육·훈련은 36개(22.0%)에 그쳤다. 도 일자리 사업의 전체 예산 중 직접 일자리엔 47.9%(1천700여억원)가 투입됐지만, 직업훈련엔 6.0%(216여억원)가 쓰였다.

일시적 미봉책으로 평가되는 직접 일자리가 늘어나는 동안 정작 일자리의 질적 문제는 뒷걸음질 치고 있다. 실제 지난 달 도내 36시간 미만의 초단시간 취업자 수는 146만9천명으로 전년 동월 대비 12만2천명이 늘었다. 반면 36시간 이상 근로하는 취업자 수는 3만3천명 줄었다.

게다가 도와 도내 시·군이 시행하는 직접 일자리 사업이 중복되는 경우가 많아 구직자의 실질적인 취업에 도움이 되지 못하고 있다.

이에 도민들은 정부와 도가 일시적인 일자리 지원 정책으로 단기적 고용 지표를 달성하기보다 실질적인 고용 안정에 집중해야 한다고 주장한다.

수원특례시에 거주하는 임슬기씨(33)는 “고용 둔화 속 일시적인 소득의 필요성도 공감하지만, 기존의 직접 일자리 확대 정책으로는 노동 시장 격차와 근로 조건을 근본적으로 개선할 수 없을 것”이라며 “구직자와 구인자가 적합한 조건으로 만날 수 있도록 교육 등을 뒷받침해 안정적인 일자리를 창출할 대책이 필요하다”고 강조했다.

도 관계자는 “그동안 직접 일자리 사업에 비중을 뒀던 것은 맞다”면서도 “미스매치가 심각해지는 등 일자리 정책의 실효성을 따져볼 때가 왔다. 올해 일자리 정책 계획에 직업 교육 비중을 확대하는 것 등을 검토 중이다”라고 말했다.

로그인 후 이용해 주세요