[창작의 산실]서예가 진영근

도장파는 소년이 대한민국 최고의 서예가가 되기까지

“의지대로 결정할 수 있다면 죽어서 다시 태어나도 이 일을 하고 싶습니다.”

자신의 모든 것을 제자들에게 전달하기 위해 때로는 따뜻하게, 때로는 작업실(군포시 번영로 489)이 떠나갈 듯한 호통도 마다않는 서예가 진영근(54)씨가 제자들을 모아놓고 각기 다른 서체를 써보이며 기자에게 하는 말이다.

작업을 하면서도 ‘나는 가수다’를 통해 주가를 올렸던 임재범의 노래를 부르며 춤을 추는 그는 모든 것이 자유롭다. 지금의 위치에 오르기까지 겪었던 아픈 세월들을 잊기 위해 즐겁게 사는 인생법을 깨달은 것이다.

길거리를 걷다가도, 좋아하는 막걸리를 마시다가도 머릿속을 가득 채우는 영감은 마침내 그의 손에서 예술로 탄생한다. ‘대한민국 최고의 서예가’라는 호칭이 그냥 붙여진 것만은 아니다.

16살, 자전거 판 3천400원을 들고 출가해 무작정 서울로 왔다. 사방을 둘러봐도 아는 사람은 없었다.

가진 것이 없는 그는 밥을 먹기 위해 길거리에서 도장을 파기 시작했다. 도장을 어떻게 파야 하는지 가르쳐주는 사람 역시 없었다. 그저 책을 보며 혼자 연구했을 뿐이다.

“남들은 취미로 하는 전각이지만 생계를 위해 스승도 없이 배우느라 얼마나 노력했는지 모릅니다.”

길거리서 도장을 판지 얼마 안돼 그는 좋은 도장이 아니면 팔리지 않는다는 것을 깨닫는다. 당장 입에 풀칠을 해야한다는 절박함이 있었지만, 서예를 알아야 좋은 도장을 만들 수 있다고 생각에 공부를 시작했다. 서예 역시, 도장을 처음 파기 시작할 때처럼 독학다습으로 배웠고, 예술작품으로 자리잡은 전각(篆刻)도 알게 됐다.

한 단계 올라가 그림 전각까지 시작했고 나름 ‘서(書), 화(畵), 각(刻)’을 두루 할 줄 아는 아마추어가 됐다.

무수한 낙선의 고배를 마신 뒤에야 1991년 대한민국 서예대전에서 전각부문 최고상을 거머쥐었다. 자유분방하지만 올곧은 격이 서린 작품들이 주목받으면서 도장파는 소년은 서예학원 선생님이 됐고, 30대에는 국전이라 불리는 서예대전 심사위원 자리까지 올랐다.

그 뿐만이 아니다. 서예협회 경기도지부장, 서예협회본부 이사, 한국전각학회 감사 등 중요 역할을 맡으면서 한국 서예의 최고가 됐다.

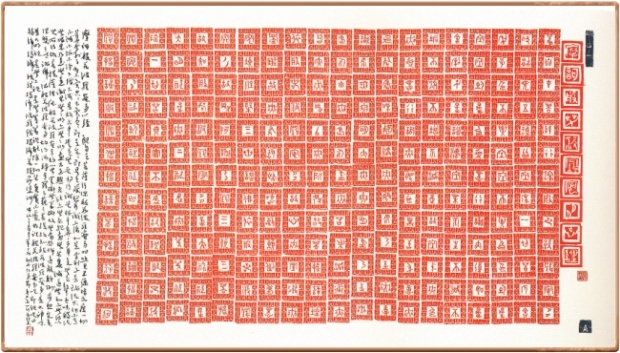

1998년 그의 인생에서 무엇과도 바꿀 수 없는 ‘심각채근담’을 완성시켰다. 돌에 1만2천611자를 새기는 동안 40대 중년남은 백발의 노인으로 변해 있었다. 턱수염까지 하얀 그를 만난 사람들은 60대 후반의 할아버지로 생각했다.

어린 나이에 집을 나와 많이 배우지 못한 탓에 채근담 내용을 이해하고 새기려니 머리카락이 하얗게 될 수 밖에 없던 것이다.

“당시 ‘채근거사’로도 불렸죠. 마음 속 가장 큰 작품으로 자리잡은 채근담을 완성하고 주변 사람들에게 41세 백발노인이 남을 것이 뭐가 있겠냐, 죽어도 여한이 없다고 말했습니다.”

그로부터 13년, 진씨는 때아닌 회춘(?)을 하면서 머리카락이 제 색깔을 찾았지만 올 초 서예가 운명이 중단될 뻔한 고비를 맞았다. 지난 2월 방황을 마치고 군포로 귀향한 것을 기념하기 위해 아홉번째 개인전인 ‘신화창조전’을 준비하다 조각칼에 손을 베어 인대가 끊어지는 사고를 당했다. 수술을 하고 끊임없이 재활을 한 덕분에 다행히 작품 활동을 계속할 수 있게 됐다.

진씨의 전각은 깊고 간소화된 우리네 산과 강과 자연과 사람이 담겨져 있다. 우여곡절 끝에 열린 ‘신화창조전’에는 사람과 자연과 추억을 함축적으로 담아내고 있는 전각 작품 외에 우리나라 어디서도 볼 수 없는 ‘반양심경’이 전시돼 주목받았다. 반양심경은 금문체, 초서체, 한글 서간체 등 아홉가지 서체로 쓰여져 그 가치를 더욱 높이 평가받았다.

■역사에 남고 싶다

독학다습으로 어려운 생활 끝에 최고에 오른 그는 문득 맡은 감투들이 부질없다는 생각을 갖게 된다. 과거와 달리 쓸 데 없는 일에 눈길을 많이 줬다고 느꼈졌기 때문이다.

본질을 찾기로 결심한 2003년 3월29일, 그는 자신에게 맡겨진 모든 자리를 벗어던지고 자연인으로 돌아온다. 그리고 ‘보헤미안 근성이 있다’는 고백을 증명이라도 하듯 짐보따리를 싸들고 지리산, 부산, 대치동 등 곳곳을 떠돌며 작품활동을 했다. 7년이라는 시간 동안 서예, 전각에서 벗어나 한글폰트 6가지, 글자체 24종을 개발하고 일반 기업체 등의 로고를 만드는 캘리그라피도 연구했다.

밖으로 나가지 않는 이유는 하나다. ‘흰 종이에 검은 글씨를 쓰는 것이 서예’라는 경쟁력 없는 보편적 서예에서 벗어나기 위해서다.

그는 한지만 고집한다거나 버려진 기와를 수집해 조형적 예술로 새생명을 불어넣는 일 등으로 언제나 소재의 변화를 일으킨다. 다양화 장르를 초월하는 표현 방식이 서예의 영역을 넓힐 수 있기 때문이다.

“요즘 젊은 사람들은 밥먹고 살기가 힘들어 서예를 하려고 하지 않습니다. 서예의 영역을 넓혀 서예를 할 수 있는 환경을 만들어 줘야죠.”

최근 아홉번째 개인전을 마친 그는 기자와 만난 자리에서 “역사에 남길 만한 일을 하기로 결정했다”고 밝혔다.

“전각자전을 만들기로 했습니다. 전각인으로 평생을 살면서 돌아보니 전각을 공부할 수 있는 교재가 너무 빈약해 보였습니다.”

전시회 마무리가 정리되는대로 한자 문화권 자료들을 모아 전각인들이 쓸 수 있는 보약을 담을 계획이다.

“전각은 조형세계의 획이자 동양미술의 꽃”이라는 그는 “작품활동을 하면서 틈틈이 그러나 즉흥적으로 자전을 준비해 역사에 남기는 의미있는 일을 하고 싶다”고 말했다.

장혜준기자 wshj222@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요