[기고]1950과 1980의 갈등

아직 팔팔한데 老人? 勞人이고 싶다

몇 년 전에 출가한 딸 덕분에 필자는 졸지에 경상도 말로 ‘할배’가 되었다. 본의 아니게 청춘을 빼앗긴 기분이 들기도 하지만, 손녀가 자식보다 더 귀엽게 보이는걸 보면, 이제 필자도 할배가 맞는가 보다.

딸에게 손자 한 명만 더 낳으라고 했더니 손사레를 친다. 맞벌이에게는 자녀 한 명도 벅차단다. 자녀를 돌볼 사람도 없고, 교육비 등 양육비가 만만찮게 들기 때문이란다. 이런 추세라면 우리나라의 인구감소는 불문가지(不問可知)다.

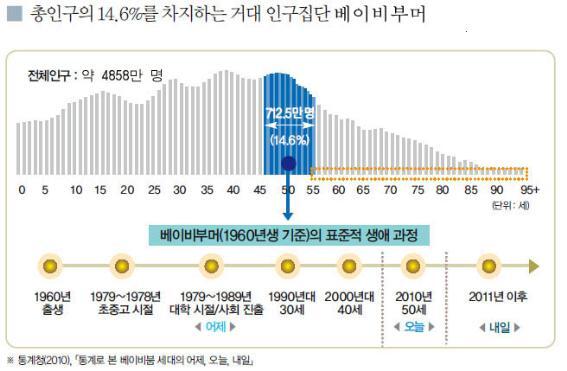

통계청이 발표한 ‘2010년 인구총조사’ 결과에 따르면, 우리나라 총인구수는 4천858만명으로(2010년 11월 1일 기준) 2005년보다 13만명(2.8%) 늘었다. 특히 65세이상 고령인구는 전체 인구의 11.3%를 차지했으며, 모든 시·도가 고령화사회에 들어섰다.

노인인구는 급증했지만 저출산현상이 굳어지면서 유소년(0~14세)인구는 빠르게 줄고 있다. 2010년 유소년인구는 778만7천명으로 2005년보다 13.3% 감소했다. 또한 30대의 미혼율은 29.2%로 2005년보다 7.6%p 높아져 10명 가운데 3명은 결혼을 하지 않은 것으로 나타났다. 2000년의 13.6%에 비하면 2배 이상으로 높아진 수치다.

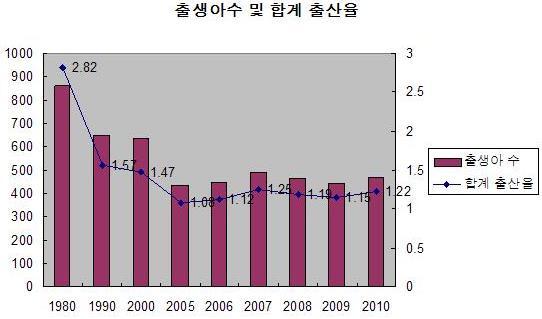

‘세계인구 현황보고서’에 따르면 우리나라의 합계출산율은 2008년 1.19명, 2009년 1.15명, 2010년 1.29명으로 세계평균 2.54명의 절반에도 못 미치는 실정으로 OECD국가 중 최저수준이다. 유엔의 미래포럼은 “우리나라의 출산율이 1.1명 수준으로 유지될 경우 2305년에 남자 1만명, 여자 3만명 정도만 남게 될 것” 이라고 극단적인 경고를 하고 있다.

반면에 의료기술의 발달과 풍부한 영양 섭취로 인해 우리나라의 평균수명(기대여명)은 2001년 76.3세에서 2009년에는 80.6세로 매년 늘고 있는 추세다. 이 같은 현상은 국가 전체로 봤을 때 인구감소 뿐만 아니라, 일할 수 있는 젊은 층은 줄어드는 반면 부양해야 할 노년층은 증가하는 사회적인 문제를 낳고 있다. 통계수치만 보아도, 2005년에는 노인(65세 이상) 1명을 부양하기 위해서 생산가능인구(15세~64세)가 7.94명이 필요했으나 2030년에는 2.65명이, 2050년에는 1.39명으로 노인부양부담비가 점차 늘어날 전망이다.

극단적으로 말하면 외동아들, 딸이 결혼해 양 부모 4명과 자녀 1명이상을 부양해야 한다는 말이다. 작금에 부모들의 연금수급 여부가 자녀들의 결혼조건이 되는 것도 무리는 아니다. 예전에 우리의 부모들은 늙어서 자녀에게 봉양을 받을 것을 당연시하고, 소 팔고 논밭 팔아 자녀에게 투자하는 소위 자녀보험(?)을 들었다. 지금은 자녀에게 봉양을 받겠다고 기대하는 사람은 많지 않을 것이다.

노년부담비 증가는 연금 수급권자 증가에 따른 연금재정 위기, 노인의료비 증가에 따른 건강보험 재정불안 등 젊은 세대의 경제적 부담을 초래하고, 전통적 가족문화 약화에 따른 노인의 사회적 부양책임 문제가 대두되면서 세대간 갈등을 유발할 가능성이 있는 등 심각한 사회문제로 대두되고 있다.

또 전체 인구의 14.6%인 베이비붐 세대(1955~1963년생)가 매년 100만명씩 고용시장에서 은퇴하게 되고 퇴직 후에는 영세자영업자나 실업자로 전락하게 돼 이로 인한 고용시장의 불안이 우려된다.

대기업인 포스코에서는 정년을 60세에서 62세로 법제화했다. 처음으로 임금피크제를 선도하는 기업이 된 셈이다. 이는 우리나라 고용시장에 파급효과가 매우 클 것으로 보인다.

평균수명이 늘고 있는 현시점에서 경제활동이 왕성한 나이에 조기 퇴직한다는 것은 사회적, 경제적으로 여간 손실이 아닐 수 없다. 임금피크제와 병행하는 정년연장을 신중히 검토해야 한다. 문제는 정년연장이 1980년대에 태어난 청년실업과 대치되는 점이다.

일부 전문가들은 청년 일자리와 고령자의 일자리는 고용구조상 충돌의 여지가 없다고 보고 있지만, 정년제는 대체로 중소기업이 아닌 주로 대기업, 공기업 및 국가가 운영하고 있다는 점을 감안하면 정년연장의 문제는 50세대와 80세대의 갈등이라고 할 수 있다.

청년의 일자리를 확대하고 고용을 보장하기 위해서는 임금피크제를 실시하고 이에 따른 잉여임금으로 청년과 일자리를 나눠야 한다.

정년연장은 기존의 연공서열 위주 또는 승진 위주의 조직문화에서 숙련도중심, 직무중심의 고용구조로 바꿀 수 있는 전반적인 인프라 구축이 필요하다. 중소기업의 열악한 근무환경을 개선하고, 대기업의 유휴인력을 중소기업으로 파견하고, 정부는 이를 지원하는 체계가 돼야만 청년실업이 해소될 수 있다고 본다.

정년연장은 대기업이 솔선수범하는 사회적 관행을 유도해야 할 것이다. 베이비부머의 경험과 일에 대한 열정을 어떻게 청년세대와 갈등 없이 활용하고 시너지효과를 제고해 나갈 것인지 상생의 지혜를 모아야 한다. 이와 함께 우리 경제·사회가 지속적으로 성장·발전해나가기 위해서는 베이비부머가 갖고 있는 세대적 특징-예컨대 대량소비주체, 자산을 갖고 있는 중견세대, 부동산세대, 일에 대한 열정- 등을 적극 활용해야 한다. 평생교육을 포함한 재교육, 사회봉사, 7080으로 대표되는 소비산업, 주택시장, 연금·보험 등에 대한 대책을 어떻게 마련해나갈지에 대해 다각적이고 심층적인 고민이 필요하다.

요즘 미래를 위해 녹색혁명, 저탄소운동 등 삶의 질을 높이고 지구온난화를 방지하자는 운동이 활발히 진행되고 있다. 그러나 이에 못지않게 중요한 것은 우리나라의 미래를 알려주는 통계수치를 그대로 방치해서는 안 된다는 것이다. 여러 가지 통계자료가 알려주는 미래상에 대해 미리 대비하지 않고 시기를 놓치면 나중에 더 많은 부담이 들고, 어쩌면 회복 불가능 상태가 초래될 수도 있다는 것을 명심해 정부는 조속히 올바른 정책수립으로 우리나라를 ‘삶의 질이 높은 행복한 나라’로 이끌어 주길 바란다.

박승수(경인지방통계청 수원사무소장)

로그인 후 이용해 주세요