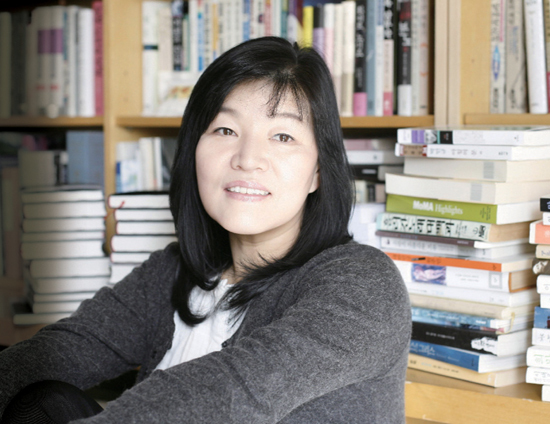

[문학공장 ⑩] 신경숙 소설가

‘엄마를 부탁해’ 시대의 아이콘이 되다

꽁꽁 숨어 글만 쓰는 ‘은둔형’, 집필에 전념하면 연락이 안 되는 ‘연락두절형’, 출판기념회 때 살짝 얼굴만 비추는 ‘깜짝 스타형’, 각종 SNS로 실시간 소통하고 북콘서트, 저자사인회 등 각종 행사에 적극적인 ‘독자친화형’…. 작가의 유형은 다양하다. 굳이 작가를 스타일별로 정리해본다면 소설가 신경숙(49)은 ‘동분서주형’에 속한다. 여기저기 안 가는 곳 없을만큼 요즘 그녀는 ‘동에 번쩍, 서에 번쩍’이다. 그녀는 지난해 8월 미국에서 1년간 체류하고 돌아왔다. 스페인에선 3박4일 동안 열 일곱차례나 인터뷰를 할 정도로 강행군이었다. 지난해 미국 전역을 돈 뒤 마드리드, 리스본, 밀라노, 파리 등 유럽 8개 도시를 방문했고 이스라엘 땅도 밟았다. 지난달에도 미국 로스엔젤레스, 뉴욕, 워싱턴를 다녀왔고 영국 에든버러와 싱가포르, 홍콩, 스웨덴, 노르웨이도 가야 한다. 그야말로 대장정 코스다. 그녀가 애초부터 ‘동분서주형’이었던 건 아니다. 오히려 ‘은둔형’쪽에 가깝다. 여행작가도 아니고 신작소설을 준비하는 것도 아닌데 본의 아니게 세계일주를 하고 있는 이유는 뭘까? 바로 지난 4월 23일 현재 국내판매 200만부 기록을 달성한 장편소설 ‘엄마를 부탁해’(창비刊) 때문이다. 5월 3일 저녁 서울 홍대에서 200만부 돌파를 기념해 독자들을 위한 낭독콘서트가 열린 가운데 어렵게 그녀를 만날 수 있었다. 그녀는 꽤나 수다스러웠다. 엄마와 딸처럼 독자들과 서슴없이 2시간 넘게 대화를 이어갔다.

소설 200만부 돌파…세계 3대 문학상 ‘맨 아시아 문학상’ 수상

“세탁소 갈 때 거울을 보게 되네요”

2009년 출간, 10개월 만에 100쇄 100만부를 돌파하면서 숱한 화제를 모았던 ‘엄마를 부탁해’는 2010년에 연극, 2011년에는 뮤지컬로 제작돼 사회·문화 전반에 걸쳐 ‘엄마 신드롬’을 불러일으켰다.

작가 본인도 예상치 못한 일들이 일어났다. ‘엄마 신드롬’은 국내에서 멈추지 않고 해외로 퍼져나갔다. 2010년에는 미국을 필두로 해외 각국에서 번역 출간돼 큰 성공을 거두며 한국문학의 본격적인 세계 진출 가능성을 보여주고 있다.

9시간 운전해서 북클럽 회원들에게 나눠주겠다며 책 27권을 들고와 사인을 받은 미국 남성, 인터뷰 도중 엄마 생각이 난다며 울어버린 캐나다 기자, 5살 때 입양됐지만 한국말을 배워 ‘엄마를 부탁해’를 번역한 노르웨이 작가 등 모두가 전라남도 정읍 출신인 작가의 열성팬들이다.

그녀의 인기는 K-팝스타 못지 않다. 자신도 국내외 인기를 실감하고 있을까.

“요즘은 ‘엄마를 부탁해’가 내 작품이 맞다 싶다. 가끔 집에서 근처 슈퍼, 세탁소 갈 때 신발을 쳐다보고 거울을 들여다보게 된다.(하하) 작품과 관련된 일련의 일들이 마치 유리 안에서 일어나는 것 같다. 이젠 ‘엄마를 부탁해’가 엄마처럼 나를 이끌고 있다.”

‘엄마를 부탁해’의 200만부 돌파는 순문학으로서는 유례를 찾기 어려운 경이적인 기록으로, 한국 독서시장의 새 역사를 쓰는 사건이라 할 만하다. 소설은 국내에서 현재도 기록 행진 중이다.

게다가 2011년 4월 미국 크노프(Knopf) 출판사에서 발간된 영어판 ‘엄마를 부탁해’는 사전 주문만 10만부를 돌파하고 지금까지 10쇄 이상 중쇄를 거듭하면서 미국 독서시장에서 놀라운 성과를 거두었다. 현재까지 미국을 비롯해 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 총 32개국에 판권이 수출돼 번역 출간이 진행 중이다.

얼마 전엔 ‘겹경사’를 맞았다. 한국 작가 최초로 아시아 최고의 문학에 주어지는 ‘맨 아시아 문학상’을 수상한 것. “솔직히 ‘맨 아시아 문학상’이 어떤 상인지도 잘 모르고 홍콩에 갔다. 수상 후보가 7명이었는데 박수를 쳐주려고 간 것이었다. 특히 인도, 중국 작가들이 경쟁력이 센 분들이었다. 제 이름이 불려져서 순간 놀랐고 솔직히 말해서 기뻤다. 전혀 예상하지 못했다.”

신씨의 작품은 “아름답고 가슴 절절한 이야기다. 주목할 수밖에 없는 구조로 다른 후보작과 차별성을 보였다. 엄마와 가족의 전통적 의미와 현대적 의미를 생각해볼 수 있는 걸작이다”라는 호평을 받았다.

한국에서야 작가생활 28년차 베테랑이지만 해외에선 신인이나 다름 없는 신경숙. 노벨 문학상·콩쿠르상과 함께 세계 3대 문학상으로 세계적으로 권위를 자랑하는 맨 아시아 문학상(Man Asian Literary Prize)을 거머쥠으로써 한국의 ‘엄마 신드롬’은 세계로 뻗어 나가고 있다.

“아직 공식 발표할 단계는 아니지만 ‘엄마를 부탁해’는 미국 현지의 뮤지컬과 영화 제작도 진행 중이다. 만일 영화화된다면 엄마 ‘박소녀’ 역할은 메릴 스트립이 연기했으면 좋겠다.(하하) 이런 이야기를 해도 되는 건지 모르겠지만.”

서로가 서로에게 엄마가 되어

소설 ‘엄마를 부탁해’는 잘 알려졌듯이 지하철에서 실종된 엄마 ‘박소녀’를 온 가족이 찾아나서는 과정을 그리면서 엄마라는 존재의 실체를 확인하는 내용이다. 대한민국 엄마는 항상 곁에 있는 어찌보면 ‘뻔한’ 대상이고 작가에겐 ‘흔해 빠진’ 소재일 수도 있다. 그런데 국내뿐만 아니라 해외에서도 ‘통(通)’했다.

“현대인이 되는 동안에 우리가 일부러 그런 것은 아니지만 순간순간에 적응하고 미래를 향해서 뒤를 돌아볼 틈이 없이 앞으로 나가는 것에 자기 삶을 맞춰 살다보니까 모르는 사이에 잃어버린 인간적인 감정들, 접촉들이 작품에 들어 있는 거 아닐까. ‘엄마’라는 단어에 상징적으로 말이다. 그리고 소중한 무언가를 잃어버린 가족들의 방황을 보면서 자신들의 모습을 발견하는 것 같다.”

맞다. 작품의 주인공 엄마 ‘박소녀’는 바로 우리들의 엄마고, 대한민국의 엄마였다.

그렇다면 특이한 한국적 가족문화나 엄마와 관련된 정서를 외국인들은 어떻게 이해하고 받아들였을까.

“우리가 느끼는 것을 세계인이 다 느끼고 있다고 생각한다. 우선 한국작가의 소설을 읽는다는 것은 다른 문화를 받아들이겠다는 오픈된 자세가 있는 독자들이라고 보면 된다. 번역될 때 한국적인 것이 더 강화됐다, 한국어로 쓸 때 ‘J시’는 정읍으로, ‘Y대’는 연세대로 구체적으로 지명을 달았고 음식도 막걸리, 김치, 송편이 그대로 번역됐다. 놀란 것은 굳이 설명하지 않아도 엄마의 ‘손맛’이나 심지어는 작품인물 사이사이에 흐르고 있는 우리 민족의 ‘정(情)’ 문화도 알고 있는 해외독자들도 많았다.”

이처럼 작가의 ‘엄마를 부탁해’는 이미 그녀의 손을 떠났다. 지금도 잃어버린 엄마를 찾고자 한국인들이, 세계인들이 책장을 넘기고 있다.

“마치 부모에게 잘하라고 쓴 작품이 아닌데 당황스러울 때가 많다. 엄마를 잃어버리고 나서 인생의 순간들, 결들 우리가 어떻게 느끼고 있는지 그런 것을 생각하며 무엇보다 아름답게 읽히길 바랬는데 너무 슬프게만 읽히는 것 같다.(하하)”

그러면서 작가는 누구나 엄마가 될 수 있고, 엄마가 되어야 한다고 강조했다.

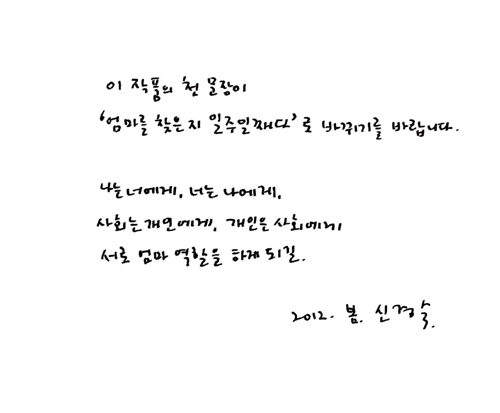

“이 작품의 첫 문장이 ‘엄마를 찾은지 일주일째다’로 바뀌기를 바란다. 나는 너에게, 너는 나에게, 사회를 개인에게, 개인은 사회에서 서로 엄마 역할을 하게 되길. 마치 동그랗게 원처럼 어깨를 걸고 있는 관계 말이다.”

차기 작품에 대해 작가는 ‘비밀’이라고 했다. 알고보니 작가는 10년 전부터 갑자기 앞을 못 보게 된 사람의 이야기를 쓰겠다고 거짓말(?)을 해왔다.

구로공단 여공에서 이 시대의 작가로 성공한 신경숙. 지금은 한국문학사에 있어 그 누구도 걸어본 적 없는 해외시장에서 기념비적인 발자취를 남기고 있다. 세계인들의 엄마를 찾아주고 있는 작가의 발걸음은 또 하나의 문학이 될 것이다.

글·사진 _ 강현숙 기자 mom1209@kyeonggi.com 사진 _ 창비

로그인 후 이용해 주세요