[아름다운경기도]개관앞둔 양주 ‘회암사지박물관’

400년간 땅속에서 긴잠 찬란한 조선왕실의 부활

조선 초기 최대 규모의 사찰이었던 양주 회암사(檜巖寺)는 안타깝게도 16세기에 사라져버렸다. 그리고 400년, 깊은 땅속에 묻혀 있던 회암사가 베일을 벗고 위용을 드러냈다. 찬란했던 회암사의 역사와 귀중한 유물을 한데 모은 회암사지박물관(양주시 율정동 299-1번지)이 오는 7월 개관을 앞두고 막바지 준비에 한창이다. 당시 왕실과 연관된 불교문화의 정수를 살펴볼 수 있는 유물들이 대거 전시되는 만큼 시민들과 고고학계의 관심이 집중되고 있다. 회암사지박물관은 예술 작품을 감상하면서 미술체험을 즐길 수 있는 ‘양주 장흥 조각공원’과 야생화천국 ‘양주 자생 수목원’, 고려 때부터 전승되어 온 ‘양주 별산대 놀이’에 이어 양주시의 또다른 문화아이콘으로 자리잡을 전망이다.

왕실 후원 아래 최대 사찰로 위상 떨쳐

회암사가 언제 창건됐는지는 정확히 알 수 없다. 다만 고려말 인도의 고승 지공(指空)이 “회암사의 산수형세가 천축국(印度)의 나란다 사원과 같기 때문에 이곳에서 불법을 펼치면 크게 흥할 것” 이라고 하였는데, 지공의 제자인 나옹(懶翁)이 그 말에 따라 회암사를 대대적으로 중창했다고 하니 늦어도 12세기 무렵에는 이미 창건돼 어느 정도의 규모를 갖추고 있었을 것으로 추정된다.

회암사가 거대한 규모로 중창될 수 있었던 것은 고려말에서 조선초에 걸쳐 왕실의 적극적인 후원으로 많은 불사가 이뤄졌고, 당시 불교계를 주도하던 고승들이 머물던 최고의 사찰이었기 때문에 가능했다.

조선 전기 이색이 지은 ‘천보산회암사수조기’에 따르면 ‘회암사는 승려 3천여명이 머무르는 대사찰로 건물은 모두 262칸이며 높이 15척의 불상이 7구와 10척의 관음상이 봉안되었으며 건물들은 크고 웅장하며 아름답고 화려하기가 동국 제일로 중국에서도 찾기 힘들 정도이다’라고 기록돼 있다. 당시의 회암사가 얼마나 웅대하고 화려했는지를 잘 말해주는 대목이다.

조선시대 들어서 유신들의 거센 반발 속에서도 회암사는 왕실의 원찰로 그 자리를 굳건히 지켰다.

조선 초 무학(無學)이 회암사의 주지가 되었으며, 이성계가 왕위를 물려준 뒤 회암사에서 수도생활을 한 것으로 유명하다. 그리고 이성계의 아들인 효령대군과 양녕대군을 비롯해 정희왕후, 문정왕후 등 많은 왕실 인물들이 불사를 후원해 최대 사찰로서의 위상과 면모를 갖추게 됐다.

이와 같이 웅장한 규모와 위세를 자랑하던 회암사는 문정왕후 사후에 사세가 급격하게 기울었으며, 1566~1595년 무렵 유생들의 방화로 폐사된 것으로 추정된다.

‘명조실록’에 ‘유생들이 회암사를 불태우려 한다(명종21년, 1566년)’ 라는 기록과 ‘선조실록’에 ‘회암사 옛터에 불탄 종이 있다(선조28년, 1595년)’는 기록이 남아 있다.

왕실 불교 문화의 정수…청기와·봉황무늬기와 등 전시

현재 8차까지 이뤄진 발굴조사 결과, 회암사는 일반적인 사찰건축과는 달리 궁궐건축의 건물구조나 방식이 나타난다.

즉 회암사지(사적 제128호)는 1997년부터 연차적인 발굴조사를 통해 그 규모가 드러났는데 가람의 배치가 평지가 아닌 산간에 위치하면서도 8단의 단축을 이루면서 남쪽의 회랑(回廊·지붕이 있는 긴 복도)을 두고 있다는 점은 고려시대의 궁궐이나 가람배치의 특징과 같다.

또한 남북의 축을 중심으로 좌우대칭을 이루면서 모두 64개소의 건물을 배치, 종교적인 공간으로서의 특성을 유지하고 있으면서도 각 건물의 기능적인 용도에 따라 건물의 형태를 조금씩 달리하고 있다.

회암사 가람의 특징은 남북축 선상에 건물을 배치하는 가람 배치 원칙을 고수하면서도 왕실사찰로서의 성격에 부합하도록 건물을 배열하고 위계를 설정하면서 나타나게 된 것이라 할 수 있다.

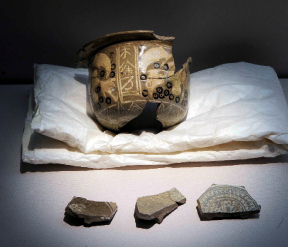

이와 같은 회암사의 건축양식과 당시 생활상은 1층 상설전시실에 마련된 모형축소물과 다큐멘터리 영상을 통해 확인할 수 있다. 또 왕실에서만 한정적으로 사용된 용무늬기와, 봉황무늬기와, 청기와, 잡상 등의 기와류나 왕실전용 자기를 생산하던 관요(官窯·경기도 광주 소재)에서 제작된 도자류 등이 다량 전시돼 있다.

이 역시 조선전기 왕실의 막강한 후원을 받았던 회암사의 성격을 잘 말해주고 있는 것이다.

증거는 이 외에도 많다. 궁궐건축에서 주로 나타나는 지붕마루를 장식하는 특수기와인 청기와와 잡상, 용두, 토수 등이 출토됐다. 뿐만 아니라 왕실을 상징하는 문양인 용이나 봉황이 시문된 기와가 다량으로 출토돼 국찰(國刹) 회암사의 위상을 살펴볼 수 있다.

특히 일반적인 기와에 유약을 발라 청색의 색채가 나도록 번조한 청기와의 경우 재료 수급이 어렵기 때문에 재정적인 부담이 컸다. 따라서 궁궐을 비롯한 왕실과 관련된 건축물에 한정적으로 사용됐던 것으로 알려져 있다.

회암사지에서는 고려시대의 청자를 비롯해 조선시대의 청자와 백자, 분청사기를 비롯해 각종 도기 등 다양한 유형의 도자기류가 출토됐는데, 쓰임새를 보면 일상생활에서 사용된 용기가 주류(主流)를 이루지만 제사 등에 사용된 의례용기도 있다. 또한 이들은 표면의 장식수법 또한 매우 다양해 우리나라 도자기를 개괄적으로 망라해 보여준다.

30cm 넘는 ‘청동금탁’ 조선초기 왕사 입증

회암사지에서 출토된 도자기 중에서 가장 주목할 만한 것은 굽바닥이나 내저면에 명문을 새긴 백자다.

이러한 음각명 백자 중에서 가장 이른 시기의 예는 ‘내용(內用)’이라는 명문이 새겨진 것으로 조선시대 왕실의 공납품을 제작했던 관요가 성립되기 이전에 경기도 광주 우산리에서 제작된 것으로 알려져 있다.

이외에도 사찰에 기거하던 승려들을 비롯한 일반인들이 일상생활에 사용했을 것으로 생각되는 중품(中品)과 하품(下品)에 속하는 도자기가 대거 출토·전시돼 있다.

무엇보다 어느 절에서도 볼 수 없는 완벽한 온돌구조를 가진 난방시설은 물론이거니와 보광전 추녀 모서리에 걸려 있던 청동금탁(풍경)은 지름이 30cm가 넘는 것으로 134자의 명문(銘文)이 새겨져 있는데 회암사란 절 이름이 새겨져 있을 뿐만 아니라 태조, 현비, 세자(방석), 왕사 묘엄존자(무학)란 글씨도 들어 있어서 조선 초기 왕사임을 뚜렷이 증명해준다.

<찾아가는 길>

·대중교통 : 양주역(30번)-회암동 김삿갓교 입구,

덕정역(78번 마을버스)-회암사지 입구

·자가용 : 의정부에서 3번 국도를 타고 동두천으로 향하다가 덕계동을 지나

덕정동에서 우회전 56번 지방도를 타고 5KM쯤 포천방향으로 진행

글 _ 강현숙 기자 mom1209@kyeonggi.com 사진 _ 전형민 기자 hmjeon@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요