[문학공장⑪] 신달자 시인

그녀는 예뻤다

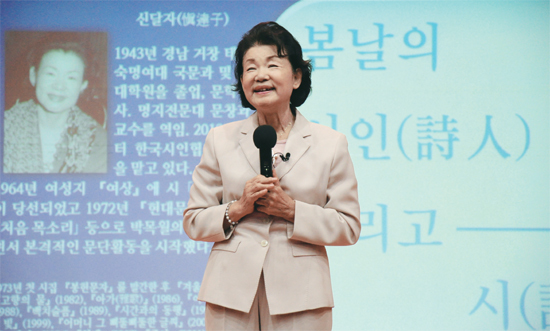

그녀는 예뻤다. ‘뜻대로 행해도 어긋나지 않는다’는 칠순(七旬)을 바라보는 시인에게 ‘예쁘다’고 하면 무례하다 야단쳐도 어쩔 수 없다. 신달자(69·한국시인협회장) 시인은 그냥 예쁘다. 등단 50년차 노장 선수에다, 중학생 손자를 둔 할머니, 그리고 솔직히 까놓고 말해서 살아갈 날 보다 살아온 날이 더 많음을 얼굴 주름이 말해주는 60대 후반의 여자가 어디가 예쁠까 궁금할 거다. 어떤 이들은 그녀가 까칠하다고 한다. 그건 그녀와 진솔한 대화를 나눠보지 않은, 시인을 잘 모르는 이들의 선입견일 뿐이다. 지난 5월 31일 오후 3시 수원시 팔달구 인계동 경기문화재단 다산홀에서 ‘봄날의 시인 그리고 시’라는 주제로 열린 ‘권영민의 문학콘서트’에서 강연과 낭독을 맡은 신달자 시인을 만났다. 얼마 지나지 않아 왜 그녀가 사랑스러운지, 예쁜지를 시나브로 마음속으로 스며들었다. 강연섭외 1순위답게 시인의 이야기는 찰지면서 쫀득쫀득한 찹쌀떡 같기도 하고 톡 쏘면서 알싸한 맛이 일품인 홍어 같기도 했다.

유복한 어린시절 문학에 반한 ‘낭만소녀’…칠순 눈앞이지만 ‘초록빛 감수성’

첫사랑, 그 아쉬움이 문학을 부르다

신달자의 어린 시절은 부유했다. 그녀의 아버지는 ‘없는 것이 없는 남자’였다. 시인의 아버지는 6·25전쟁 후 제재소, 정미소, 도가 등 그야말로 그 시절 돈이 되는 일에 손을 대면서 돈을 벌었다. 그런데 아버지의 돈이 많아지면서 아버지의 여자도 많아졌다.

“아버지는 바다가 보고 싶다고 며칠씩 집을 비우는 책임감 없는, 철없는 가장이셨다. 그런데 자식 5명을 낳고 자유로운 생활을 접고 가장으로서 책임을 다하셨다. 돈 버는 수완이 좋으셔서 당시 집에 일본식 목욕탕이 있었을 정도로 부유했다.”

중학교 시절 장고춤, 부채춤 등 한국무용을 배웠을 정도로 있는 집 딸이 뭐가 아쉬워 문학 그것도 배곯는다는 시에 빠져든 것일까.

시인은 문학의 시작을 ‘첫사랑’과 ‘아버지’를 꼽았다.

경남 거창에서 자란 시인은 중3 때 서울에서 온 남학생을 보고 짝사랑에 빠졌다. “남학생을 위해 내가 할 수 있는 것은 무엇일까 고민했다”는 그녀는 편지를 써야겠다 생각했다.

그러나 편지라곤 국군아저씨께 쓴 위문편지가 전부였으니 러브레터는 넘기 힘든 산이었다. 나름 방법을 찾은 것이 대학생 오빠를 둔 친구에게 고무신을 주고 김소월 시집을 빌려 러브레터를 쓰기 시작했다.

“시집을 통째로 베껴 쓴 다음 친구에게 돌려줬다.(하하) 그 당시 500여 통의 러브레터를 썼지만 단 한 통도 그 남학생에게 전해주지 못했다. 고등학교 2학년 때 그 아이가 서울로 갔다. 아마도 그 때, 그 남학생에게 전하지 못한 아쉬움이 문학의 원천이 아닌가 싶다.

첫사랑이 이뤄졌다면 아마 나의 문학은 이뤄지지 않았을 것이다. 순수했던 그 시절의 아쉬움이 무언가 말하려는 욕구로 표출돼 문학이 됐다.”

김소월의 시를 읽고, 쓰고, 베끼며 ‘첫사랑앓이’ 중이던 그녀에게 아버지는 골치 아픈 숙제를 안겨주셨다. 바로 일주일에 한통씩 편지를 보내라는 것이었다. 그녀의 편지는 내용과 문장에 따라 일주일 용돈이 결정되는 중요한 단서가 됐다. ‘부모님 전상서’로 시작하는 형편없던 편지는 명언집을 베껴 쓰거나 인용한 내용을 편지로 쓰면서 용돈이 두둑해졌다.

“아버지는 등단하지 않은 시인이셨다. 어느 날, 아버지의 일기장을 보게 됐다. 돈도 많고 여자도 많고 세상의 모든 것을 가진 아버지였지만 일기장에 ‘나는 오늘도 외로웠다’고 써 있었다. 가장 인상적인 구절이 ‘왜 사람에게 날개가 없는가’였다. 그 때 시인이 되어야겠다 생각했다. 보이지 않는 사람의 마음을 읽어내는 방법이 시라고 생각했다.”

고등학교 시절, 경남백일장에서 1등을 하면서 실력을 인정받았던 그녀가 시인이 됐을 때 아버지는 “내가 너에게 절하고 싶다”라고 했다고 한다. 아버지의 꿈을 이룬 그녀의 인생 전반전은 순조로웠다.

‘걸어 다니는 시집’

시인의 인생 후반전은 결혼을 기점으로 역전패 당하고 만다. 많은 이들이 ‘시인 신달자’하면 그녀의 우여곡절 많은 결혼생활을 기억한다.

시인의 인생을 잔인하게 일목요연하게 정리해보면 이렇다.

대학교수인 남편이 결혼 9년 만에 뇌졸중으로 쓰러져 24년간 수발을 했다. 한 달 만에 혼수상태에서 깨어나지만 반신불수가 된 남편과 팔순 시어머니, 어린 세 딸아이를 뒷바라지하며 지옥 같은 현실을 헤쳐 나간다.

설상가상으로 시어머니까지 쓰러져 9년 동안 병상에 계시다 돌아가신다. 딸 셋을 키우면서 뒤늦게 공부해 대학교수의 꿈도, 베스트셀러 작가의 꿈도 이룬다. 하지만 남편은 세상을 뜨고, 시인마저 유방암 판정을 받는다.

왜 신달자 시인을 ‘걸어 다니는 시집’이라고 부르는지 알게 하는 대목이다.

본인의 암 투병 속에서도 희망을 잃지 않고 삶과 문학에 대한 열정으로 고통을 이겨 낸 감동적인 드라마의 주인공이 바로 시인이었다. 지금도 시인은 작품을 통해 지금껏 누구에게도 말한 적 없는 뼛속까지 새겨진 상처를 온몸으로 고백하며 시인으로서 하루하루를 살고 있다.

“결혼 후 한 여자로서 견딜 수 없는 구름(어려움)이 꼈다. 워낙 나약하고 소극적이고 잘 울고 무거운 물건 하나도 제대로 들지 못하는 타입인데 꾸역꾸역 세월을 살아왔다. 정말 어려운 시간이었지만 딸 셋의 엄마였기 때문에 그리고 내게 친정엄마가 있었기 때문에 이겨낼 수 있었다. 어렸을 때 30점을 받아갔더니 ㄱ자도 모르는 엄마가 ‘그래도 넌 될 거다’라고 말해주셨다. 엄마는 단 한 번도 불가능을 얘기한 적이 없었다.”

시인은 힘든 시간을 보내면서 공부에 더 집중하게 된다. 그 가운데 1992년을 생생하게 기억하고 있다. 인생의 ‘화양연화’로 말이다.

“1992년 3월 큰 딸이 결혼을 했다. 그리고 12월에 첫 손자를 안았다. 그해 박사학위를 받았고 교수가 됐다.”

이같이 삶과 죽음, 그리고 사랑을 사유한 신달자 시인은 강연섭외 1순위로도 꼽히는 인생 멘토로 그동안 수백 회의 초청 강연과 방송, 책을 통해 많은 이들에게 감동과 희망을 전해 왔다.

또 평택대학교 국문과 교수, 명지전문대 문예창작학과 교수로 역임하면서 후학양성에서 정성을 쏟았다. 무엇보다 대한민국 대표 여류시인으로서 왕성한 작품 활동으로 국민들의 정서를 때론 말랑말랑하게, 때론 섬세하게 컨트롤하면서 폭넓은 독자층을 확보해 왔다.

또 사회적 편견 속에 살아가는 여성 주인공의 내적 갈등을 그린 장편소설 ‘물위를 걷는 여자’(1989)를 비롯해 ‘사랑에는 독이 있다’, ‘모순의 방’, ‘성냥갑 속의 여자’, ‘겨울 속의 겨울’ 등 쉼 없는 필력을 이어왔다.

이처럼 시인 신달자는 화려한 삶 뒤에 감추어진 처절한 고통의 나날들을 오롯이 그녀의 몫으로 감당하고 있다. 수많은 시집과 소설, 수필집을 펴낸 베테랑이지만 여전히 시를 쓸 때마다, 읽을 때마다 가슴이 설렌다 한다.

“돈이나 남자에 무릎을 꿇어본 적 없다. 유일하게 시에게는 무릎을 꿇는다. 아직도 시를 접할 땐 몸둘바를 모르는 초년병 같은 마음이다.”

시를 써서 시인이 아니라 시인의 삶 자체가 시가 되는 신달자. 어찌 사랑스럽지 아니한가. 어찌 사랑할 수 없겠는가.

글_강현숙기자 mom1209@kyeonggi.com 사진_전형민기자 hmjeon@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요