[장덕호의 보물읽기]조남리 지석묘(鳥南里 支石墓)

고인돌이란 명칭은 그 생김새대로 돌을 괴였다는 뜻으로, 고인돌이 사방에 4개의 굄돌위에 커다란 덮개돌을 올려놓은 것에 착안하여 생긴 말이다. 또 다른 이름인 지석묘(支石墓)는 고인돌+무덤이라는 기능적 측면이 합쳐져 생긴 한자식 이름이다. 선사시대의 대표적 유적으로 우리나라에서는 신석기시대 중기부터 초기철기시대까지 만들어졌으며, 전국에 3만기가 넘는 것으로 조사됐다.

고인돌은 탁자식, 개석식, 바둑판식으로 형식을 나누며 탁자식, 바둑판식, 개석식 순으로 변한 것으로 연구되었다. 고인돌을 세운 목적은 첫째 무덤으로, 발굴조사 결과 사람의 뼈가 출토됨으로써 가장 신빙성이 높고, 둘째 부를 상징하는 기념물 내지는 건축물적인 위용을 과시하기 위한 수단으로서의 상징물, 셋째 제천행사를 행하기 위한 제단으로 사용된 것으로 추정한다.

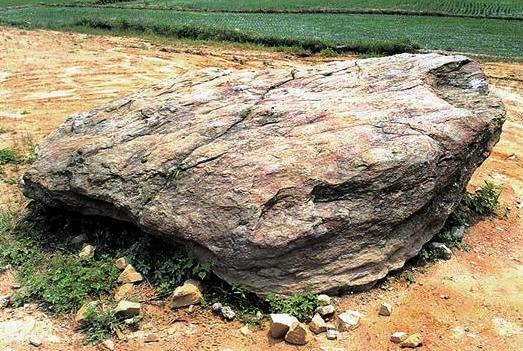

이 고인돌은 조남동의 마산 동쪽계곡 평지에 있으며 형식은 탁자식, 크기는 410×296×83㎝, 무게는 약 20톤이다. 고인돌의 하부에 있는 굄돌은 남쪽과 동쪽에 일부만이 노출되어 있다. 덮개돌은 편마암이며, 윗면에서는 성혈(性穴) 23개가 있는데, 가장 큰 것은 직경 10.6㎝, 깊이가 6.4㎝에 이른다. 굄돌은 원래 4매가 있었을 것이나 현재는 서쪽의 마감돌이 없어진 상태이다. 굄돌이 쓰러져 있었던 것을 1999년도에 발굴조사와 함께 복원한 것이며, 그 결과 유구나 유물은 발견되지 않았다. 덮개돌에 새겨진 성혈은 다산을 기원하기 위한 것, 생명 연장을 위한 질병 치료의 목적, 별자리 등으로 추정하기도 한다.

이 고인돌은 덮개돌의 규모, 성혈의 수량 등으로 볼 때 국내에서 발견된 고인돌 중 비교적 대형에 속한다. 발굴조사 결과 별다른 유구나 유물이 발견되지 않은 점, 단독으로 평지에 축조된 점으로 볼 때 무덤 유적이라기보다는 부족의 구심체로써 사냥이나 농사를 위한 제사를 지내거나 부족간의 전쟁 전에 의식을 치르기도 하고, 마을의 중요한 행사가 있을 때 모여서 회의를 하는 장소로 이용되었던 곳 즉 회의, 축제, 제사 등의 행사를 행하는 부족의 구심점이 되었던 장소에 세웠던 상징물이었을 것으로 추정된다.

로그인 후 이용해 주세요