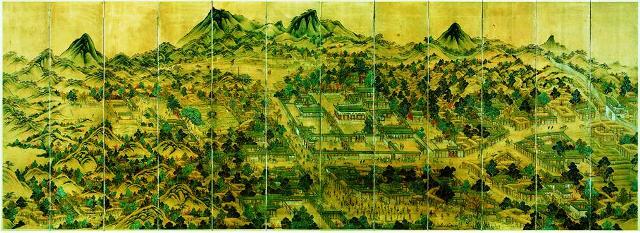

[장덕호의 보물읽기]경기감영도

경기감영도는 백악산·인왕산·북악산·삼각산 아래로 넓게 펼쳐진 서대문 밖 경기감영 일대의 풍경을 12폭으로 그린 그림으로, 경기감영은 경기관찰사가 정사를 펼치던 관청이다. 제1폭에는 돈의문(敦義門 서대문)이 있고, 5~7폭에 걸쳐서 경기감영이 보인다. 제6폭의 중앙에 감영의 본관 건물이 있으며, 건물 정면에는 임금의 덕을 베풀고 백성을 교화함을 뜻하는 선화당(宣化堂)이란 편액을 달았다. 또한 경기감영 주위로 영은문·모화관·활터 등 주변 주요 지역이 상세하게 묘사되어 있다.

이 그림은 경기감영과 그 주변의 경관 및 시설물들의 위치를 알려주는 기록화이자, 주변의 지형 등을 파악하여 그린 일종의 회화식 지도이다. 또한 감영 주변의 수많은 민가와 인물들에 대한 자세한 묘사는 풍속화적 측면에서도 중요하다. 각각의 건물에는 이름이 쓰여 있어 건물의 용도를 알 수 있는데, 특히 벽에 흰색 칠을 하고 상호를 써 넣은 약방과 미투리 파는 신발가게·쌀가게·행상 등이 큰 길가에 배치되어 있어 시장의 생생함을 사실적으로 표현하고 있다.

그림에서 더욱 주목할 만한 장면은 화면 곳곳에서 벌어지고 있는 생활 장면으로 제3~6폭 하단에는 경기관찰사의 긴 행렬이 보이는데 여기서 경기관찰사로 추정되는 말을 탄 인물은 여타 인물과 달리 눈, 코, 입이 정확하게 그려져 있어 경기감영의 주인공이 경기관찰사임을 말해준다. 이 행차에 참여한 주악대(奏樂隊)와 따르는 인물들, 그리고 이를 구경하고 있는 어른과 아이들 역시 현장감을 살려 표현하고 있다. 이밖에도 건물에 딸린 마당과 큰 길이나 골목길 여기저기에는 다양한 포즈와 동작 중의 인물들이 묘사되어 풍속화의 좋은 예를 보여주는 작품이다.

그림은 경기감영이 돈의문 밖에 있었던 시절인 1800년대 후반기에 그려진 것으로 추정되며, 지금은 사라진 경기감영의 실체를 볼 수 있는 유일한 문화재이다.

경기감영은 지금의 경기도청으로 조선초기에는 수원에 있었으며, 광주로 옮겨지고 다시 돈의문 밖 반송방으로, 다시 포천으로 갔다가, 또 반송방으로 옮겨진다. 이 그림은 두 번째 반송방으로 옮겨지고 난 뒤에 그려진 그림이다. 이 그림에 존재하던 경기감영은 이후 한성부, 고양시청, 서대문 경찰서로 사용되다가 일제강점기때 헐리게 된다. 경기감영은 조선후기 혁파되고 경기도청이 되면서 광화문 앞에 있다가 1967년에 현재의 위치인 수원 팔달산 아래로 옮겨지게 되었다.

로그인 후 이용해 주세요