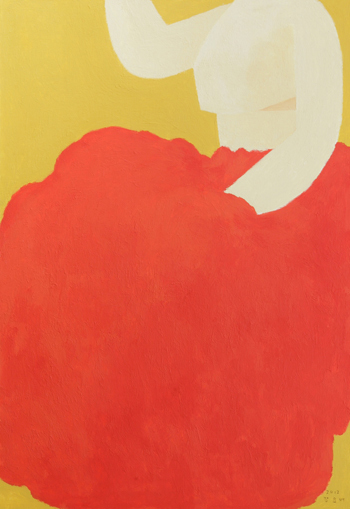

[그림읽어주는남자]강요배 ‘자청비’

하루하루의 날들이 봄바람을 탄다. 날들이 바람 타니 땅이 들썩인다. 차고 더운 날들이 삼사일로 돌아가니 흙의 씨알들이 기운을 얻는다. 산등성이를 굽이쳐 부는 바람에서 싱싱한 산내가 난다. 나뭇가지가 생 틔울 씨앗돌기마다 바람꽂이 하니 푸른 잎이 돋을 것이다.

남국 제주에 자청비(自請妃) 신이 있다. 부모가 ‘스스로 청하여 낳은 자식’이라는 뜻의 이 신은 여신으로 미모가 빼어나고 지혜로웠다. 또한 처세술은 물론이요 용기도 만만찮아서 죽음 따위 무서워하지 않았다. 서사 무가(巫歌)에 따르면 자청비는 사랑하는 문도령을 쫓아 하늘에 올랐고, 죽은 문도령을 살리기 위해 서천 꽃밭에서 환생꽃을 얻어 오기도 했다.

그런 자청비가 신이 된 사연은 하늘에서 문도령과 살지 않고 다시 땅으로 강림한데서 연유한다. 그녀는 하늘에서의 영원한 풍요와 사랑을 버리고 다시 땅에 내려오는데, 내려올 때 여러 가지 곡식 종자를 가져와 사람들로 하여금 풍년 농사를 짓도록 도운 것이다.

그 뒤로 제주사람들은 밭에서 밥을 먹을 때는 언제나 먼저 밥알을 대지에 던지며 고시래를 한다.강요배의 ‘자청비’는 고운 한복을 입은 여성의 치마저고리로 표현되어 있다. 미모나 처세술을 살필 수 있는 서사적 구성은 어디에도 없다.

그림은 그저 붉은 치마와 흰 저고리, 누런 바탕이 전부다. 그림을 약동시키는 약간의 활기는 그저 오른 손에 있을 뿐이다. 가만히 치마폭에 감춘 왼손과 달리 오른 손은 들려 있기 때문이다. 그렇다고 그 손에서 자청비 신화의 드라마틱한 서사적 장면성을 유추하기란 쉽지 않다.

하, 그러나, 이 그림을 보는 맛은 다른데 있다. 색이다. 자청비가 농경신이니 바탕이 누를 황(黃), 즉 대지다. 천지현황의 ‘지황(地黃)’과 같고, 오방색의 중심 토(土)와도 다르지 않다. 치마의 저 붉은 적(赤)은 남쪽을 상징하니 제주를 뜻하겠고 또한 화(火)이니 생성과 창조, 정열이렸다. 그리고 흰 저고리는 결백과 진실, 삶, 순결이다. 단아한 여인의 자태 속에 깃든 색 하나만으로도 자청비는 이렇듯 아름답다. 그 중에서 겨드랑이 밑 흰 저고리 사이로 슬며시 내비치는 속살은 아찔하다.

샛바람에 청보리싹이 눕고 바다밭에선 갈빛 고운 톳이 돋을 것이다. 그 사이사이 옹팥밭으로는 유채꽃도 만발할 것이다. 그렇게 봄이 타는 소리에서 자청비를 볼 일이다.

김종길 미술평론가 경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요