[남한산성 세계를 품다] 9. 호국불교의 성지

8도서 모인 스님들 산성 쌓아 외세 대비·방어… 국난극복 산실

성(城)은 전쟁의 산물이다. 전쟁은 문명의 비극적인 사건이자, 역사발전의 방향을 바꾸는 계기를 만든다. 도시의 성이든, 산성이든 간에 다른 이질적인 문명의 충돌을 예견하는 문화유산인 것이다.

그리고 인간의 역사 중에서 가장 극적인 장면이 담긴 장소라 할 수 있는 곳이기도 하다. 남한산성도 그러하다. 우리나라 많은 산성들 중에서 민족사적으로, 동아시아적인 입장에서 여러 의미를 간직한 문화유적이 바로 남한산성이다.

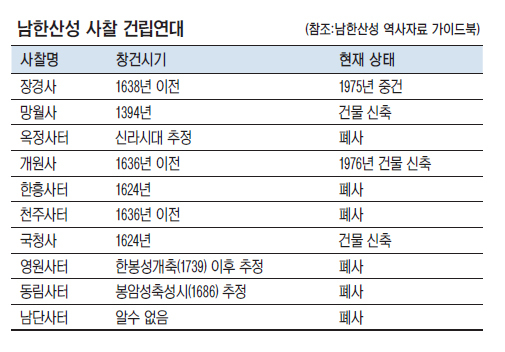

특히, 남한산성에는 유난히 사찰이 많았다. 조선시대에만 10개 사찰이 존재했다고 하는데 왜 사찰이 많았을까. 남한산성에는 장경사, 망월사 등 모두 10개의 사찰과 500여 명(사찰당 50여 명)의 승군(僧軍)이 주둔한 것으로 알려져 있다.

승군들은 남한산성 축성과 보수, 군사적 방어를 맡아 병자호란 때 남한산성 수호에도 참여했다. 이처럼 남한산성은 축조와 운용과정에서 사찰과 스님들이 대대적으로 참여했다는 점에서 독특한 가치가 있다.

군인이나 전문가들이 동원된 것이 아니라 스님들이 돌을 나르고 성벽을 쌓았다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 그래서 무엇보다 조선시대 인조 임금부터 고종에 이르기까지 250여년 이상 산성을 수비한 사찰과 스님들에 대한 역사적 재조명 작업이 시급하다. 어쩌면 스님들이 없었더라면 세계문화유산 남한산성은 지금 존재하지 않았을 것이다. 일제강점기 때 무기고와 화약고 등을 이유로 1907년 8월1일 무참히 파괴될 때까지 남한산성 내 소재한 사찰들은 국난극복의 산실로서의 역할을 수행했다.

■ 10개의 승영사찰… 세계적으로 드문 호국불교의 상징

남한산성이 호국불교의 성지이자 백성과 스님들이 이 땅을 지켜낸 숭고한 정신이 간직된 곳이라 점은 경기 광주(廣州)의 지방지인 ‘중정남한지’(重訂南漢志) 권3 불우조(佛宇條)에 기록돼 있다.

“살피건데, 인조 2년에 성을 쌓을 때 각성 스님을 팔도도총섭(八道都摠攝)을 삼아 성 쌓는 일을 전임케 하여 8도의 승군을 소집하게 하고 또 성내의 각 사찰에 영을 내려 8도에서 일을 하러 온 승군들에게 음식을 공급해주는 일을 나누어 담당하게 하였다. 그러므로 각각의 절에는 처음으로 각 도의 의승(義僧)을 주관하는 입번 및 승총(僧摠)·절제(節制)·중군(中軍)·주장(主將)의 명칭이 생겼다.

대체로 성내에 있는 아홉 개의 절은 인조 2년에 시작된 것이니 망월사가 가장 오래 되었고 옥정사가 다음이며 나머지 일곱 개의 절도 모두 새로 세운 것인데 동림사가 가장 뒤늦고 영원사는 또 그 뒤에 두었다. 모두 성을 지키는 일을 맡았으며, 아홉 개의 절에는 각각 군기(軍器)와 화약(火藥)을 보관하였다.”

이처럼 중정남한지 기록을 근거해 보면 남한산성의 사찰은 처음에는 성역에 동원된 승려들의 뒷바라지를 위해서였지만 이후에는 그대로 거주하면서 평상시에는 성곽을 관리·보수하고 비상시에는 성첩 구간별로 획정된 신지(信地)를 수비하기 위한 역할을 한 것으로 보여진다.

남한산성은 군영과 사찰이 결합한 승영사찰이 10개나 되는 곳으로, 8도에서 스님들이 모여 10개의 사찰에 나눠 오랜 세월동안 산성을 쌓고, 외적의 침입에 대비해 나라를 잘 방어한 세계적으로 드문 호국불교의 상징이다.

이 같은 남한산성 사찰은 전국에서 상경한 수백 명의 원승군과 의승으로 산성 승번제도를 유지했는데 갑오개혁 때 의승방번제가 폐지되면서 쇠락하기 시작되었고, 1907년 일제에 의한 군대해산령으로 인해 산성의 무기수거와 함께 대부분 파괴된 것으로 보여진다.

■ 남한산성 전체가 하나의 도량

남한산성을 따라 걷다보며 곳곳에 절이 있다보니 마치 남한산성 전체가 도량인듯했다고 전한다. 국청사, 개원사, 천주사 등 절 이름에서 알 수 있듯이 ‘나라를 지키고 국가를 안위하는’ 절들이었다. 지금은 대개 폐허가 되었지만 말이다.

우선 경기도 기념물 제111호 망월사터는 남한산성 사찰 중 가장 오래된 사찰로 고려 때 한양에 장의사(壯義寺)가 있었는데 태조가 도읍을 세울 때 이를 허물고 불상과 금자(金字)화엄경 한 벌, 금솥을 이곳에 옮겨 보관했다고 한다. 장의사는 통일신라 때인 659년(무열왕 6)에 세운 사찰로서 고려시대에는 법인국사 탄문, 자정국존 미수 등의 고승들이 머물렀던 곳이다.

남한산성의 축조에 승군(僧軍)이 대거 참여하면서 이들을 수용할 사찰이 필요함에 따라, 개원사를 비롯한 7개 사찰이 창건되었고, 그 전부터 있어왔던 망월사와 옥정사를 포함해 9개 사찰에 승군이 머물면서 산성의 축조와 방비를 담당했다.

망월사에도 적지 않은 승군이 거주했을 것이고, 또 다른 사찰의 경우처럼 호국도량의 성격을 지녔을 것이라 추측된다. 망월사의 역사를 살필 수 있는 기록이나 유물은 남아있지 않으나 대개 인근의 8개 사찰과 맥락을 같이한다고 볼 수 있다. 옛터에 지어진 현재의 사찰은 1991년 성법 스님에 의해서였는데 현재는 대웅전과 극락보전, 요사, 13층 석탑 등으로 가람이 형성되었다.

경기도 기념물 제119호 개원사터는 남한산성 가운데서도 이들의 총지휘소로 사용됐다. 개원사는 이 승군들을 지휘하던 이른바 남한총섭(南漢總攝)의 본영(本營)이 되었으며, 안에 군기, 화약 등의 기물과 승병들이 집결돼 있었다고 한다.

그러나 개원사가 단순히 승군들의 집합처로서만 기능했던 것은 아니었다. 대장경의 봉안처로도 유명했다. 곧 1637년(인조 15) 이래 대장경의 경판을 이곳에 모셔두었다. 개원사는 또한 병자호란의 와중이던 1636년 당시 숭은전에 봉안됐던 인조의 아버지 원종의 진영을 이곳으로 잠시 옮겼다 전쟁이 끝난 이듬해 다시 숭은전에 봉안한 사실도 있는 등 인조의 각별한 관심을 받아오던 사찰이었다.

그러나 근대에 들어와 법당과 누각 등의 건물이 화재로 없어지고 그 안에 있던 대장경도 함께 전소되고 말았다. 한편 옛 절터 한쪽에는 근래에 세운 개원사가 들어섰는데 대각전과 요사 등의 건물이 있어 옛날 개원사의 법등을 잇고 있다.

경기도 문화재자료 제15호 장경사(長慶寺)는 성내에 존재했던 사찰 중 당시의 모습으로 남아 있는 현존하는 유일한 사찰이다. 남한지에는 절 뒤에 철쭉이 많고 노송 숲에서는 송이버섯이나, 진남루 남쪽에는 망대가 있어 올라가 보면 눈앞에 펼쳐지는 그윽한 경치가 절중에서는 으뜸이라 했다.

이 사찰은 인조 2년(1624년) 남한산성 수축 시 승군의 숙식과 훈련을 위해 건립됐다. 1907년 일제의 군대 해산령에 의해 성안의 무기고와 화약고를 파괴할 때 다른 사찰은 대부분 파괴되었으나 그 중 장경사가 비교적 피해가 적었다. 사찰 내의 건물로는 대웅전을 비롯해 진남루, 칠성각, 대방(大房), 요사채 등이 있었다.

이처럼 남한산성은 불교와 관련된 역사적 가치가 인정되는 문화재와 스토리를 많이 보유하고 있고 민족의 자존심을 지켜냈던 공간유산이자 정신적 유산이다.

특히 남한산성 내 승영사찰은 조선 후기 사회의 특성을 파악하는 데에도 매주 중요한 의미를 담고 있다. 그뿐 아니라 남한산성이라는 큰 틀에서 보아도 진정성 회복을 위해 그리고 세계문화유산으로서의 남한산성 가치를 더욱 높이기 위해서라도 당연히 팔도 사찰의 복원과 정비가 시급하다.

강현숙기자

사진=경기문화재단 남한산성문화관광사업단 제공

로그인 후 이용해 주세요