인생은 ‘인간의 진화’ 과정… 오래 살기 위한 고민 속 문화 발생

[인문학 이야기] 배기동 교수의 ‘생물학적 인간관’

세상이 각박해지면서일까. 삶에 대해 고민하고, 걱정하는 사람이 유독 많다. 심지어 힘겨운 삶을 겨우 버티다 목숨을 버리는 경우도 빈번하다.

이런때 삶이 뭔지, 인생의 가치가 뭔지 조언을 건네는 인문학 강연이 수원에서 펼쳐진다. 첫 번째는 경기도 전곡선사박물관장을 지내고, 현재 국제박물관협의회 한국위원회 위원장을 맡고 있는 배기동 한양대학교 문화인류학과 교수의 강의다.

그는 “인간은 생물학적 특성을 한껏 살리고 때론 줄이며 진화해왔다. 힘들어도 마주하고 싸우며 스스로 진화를 거듭해야 한다”고 강조했다.

지난 22일 수원시미술전시관에서 이뤄진 배 교수의 인문학 강의 ‘생물학적 인간관’을 통해 삶을 대하는 인간의 바른 태도를 들여다봤다.

■ 삶에 대한 고민은 인간의 숙명

사람들이 인생에 대해 고민하는 것은 ‘인간이라는 생물종의 특징’이다. 모든 생물은 자손을 번식하기 위해 존재하는데 이 가운데 인간은 적은 수를 낳고 부모들의 보호를 통해 잘 자라게 하는 ‘Kselection’ 전략을 쓰기 때문에 고민한다.

“사람은 오랜 시간 성장하고, 자식을 돌봐야 하기 때문에 오래 살아야 한다. 이처럼 생식력이 없는 상태로 오랜 시간 보내면서 자신을 돌아보면 고민이 많아진다.”

인간이 성장과정 중 반드시 거치는 출생, 성인식, 결혼, 죽음 등의 ‘통과의례’도 인간의 생물학적 특성이 만든 것이다.

고대에는 아이가 태어나면 1살을 넘기기도 힘들었고, 성인식을 치를 때까지 살아남는 건 더욱 어려웠으니 이런 의식이 자연스럽게 나타났다.

장례를 치를 때 양지바르고 그림자 안 생기는 곳을 ‘명당 자리’라고 하는 것도 같은 맥락에서 해석된다. 죽으면 빨리 흙으로 돌아가 재생산의 밑거름이 돼야 하기 때문이다.

이 같은 인간의 고민 끝에 문화가 탄생했다. 인간은 오래 살기 위해 신체적 결함을 극복해야 했고, 이 과정에서 상상력이나 시간 개념이 생겼다.

자연 속에서 필요한 자원을 활용해야 했다. 이 모든 과정이 문화로 탄생했다. 결국 인간에게 고민과 걱정은 필연적이며, 동물과 다른 문화를 낳았다.

■ 문화가 결합된 성욕과 식욕은 동물과의 차이

“문화가 본능의 영역인 식욕과 성욕에도 영향을 미쳤다.”

생존하고, 번식해야 하는 인간에게 식욕과 성욕은 중요한 것이다. 다만, 인간에게는 동물과 다르게 본능적인 부분 외에도 쾌락적인 측면, 즉 문화적인 부분이 중요하다.

성욕의 경우 자손 번식이라는 기본적인 목표 외에 쾌락이나 문화적인 부분이 반영됐다. 특히 동성애가 다른 동물과는 차별화되는 인간의 특성을 잘 보여준다.

동성애는 자손의 번식 차원에서 설명할 수 없다. 이는 인간들 사이에 사회라는 것이 생기면서 유대관계라는 개념으로 설명 가능하다.

인간이 서로 유대관계를 형성하기 위해, 또 인간사이에서의 갈등을 최소화하기 위해 전략적으로 성을 개방한 것이다. 결국 ‘유대관계’라는 문화적 요소가 인간의 성욕에도 변화를 이끌었다.

식욕도 마찬가지다. 인간들은 몸이 약해 초창기에 육식을 하지 못했다. 이후 살아남기 위해 도구를 이용해 사냥하고, 머리를 써 육식을 할 방법을 찾았다.

또한 인간은 매번 사냥에 성공한다는 보장이 없기 때문에 동물과 달리 음식을 곧바로 소비하지 않고 보관하는 단계로 진화했다.

사회구성원들과 나눠 먹는 것도 살아남기 위한 필수적인 요소였기 때문에 생겨난 문화다.

■ 스포츠는 공격성의 문화적 발현

자손 번식을 위해 위험으로부터 지키는 과정이 필수다. 이 때 자신의 것을 지키기 위한 지역적인 경계와 자원 확보를 위한 경계가 존재한다.

하지만 인간의 경계본성은 아이러니하게 ‘자손 번식’을 위해 최소화됐다.

“자원은 제한적인데 인구가 많아지면서 결국 갈등이 발생, 그게 전쟁이다. 이 갈등은 결국 인간절멸의 단계로 내몰 수 있다.”

인간은 오래 살아야 한다는 본능을 가지고 있고, 죽이는 것은 인간의 본능에 반대되는 개념이기 때문에 공격성을 다른 쪽으로 흘려 보냈다. 이것이 바로 스포츠다. 인간의 경계본성이 문화적인 측면으로 발현된 것이다.

“비둘기가 좋은 예다. 현재 강자인 독수리보다 비둘기가 더 많다. 비둘기는 죽을 수도 있다는 생각에 유전자를 더 많이 퍼뜨렸고, 많은 개체수를 확보했다.

반면 독수리는 강한 공격성으로 이길 수 있지만 자체적 위험이 따르고 비둘기만큼 절실하지 않아 개체수가 상대적으로 적다.”

결국 ‘인생사’는 인간이 가진 특성과 그 특성에 따라 진화하는 과정이다.

“인생은 하나의 탐험이다. 때로는 슬프더라도 마주해야 한다. 힘들 때는 싸워나가면서 인간의 생물학적 특성에 따라 인류가 번성할 수 있도록 진화를 거듭해야 한다.”

이와 관련 수원시미술전시관의 인문학 강의를 주최한 원영덕 수원시 문화예술과 과장은 “인문학중심도시를 조성하는 마지막 단계에 접어든 상황에서 이처럼 좋은 콘텐츠를 마련하게 돼 기쁘다.

사회에 만연한 각종 문제를 명강의를 듣고 풀어갈 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

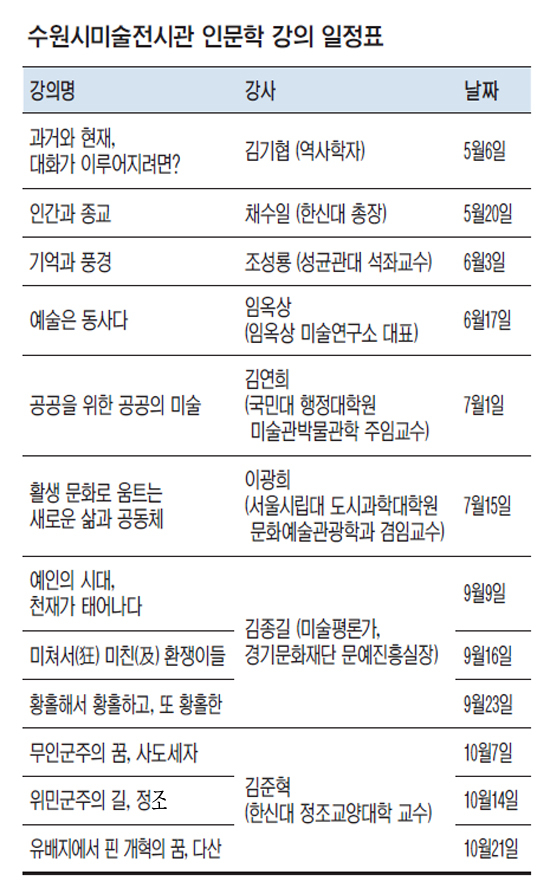

한편 이 강의는 오는 10월까지 수요일 저녁 7시 전시관 1층 전시실에서 진행되며 현장에서 수강신청 가능하다. 수강료 무료.

신지원기자

로그인 후 이용해 주세요