“도내 장기 미집행 도시공원 이달에만 137곳 사라질 판”

경기연, 연구보고서

10년째 조성계획 고시 없으면 자동 해제

2020년까지는 ‘전체 70%’가 소멸 전망

토지매입·조성사업비 등 총 29조 필요

“토지 기부채납 도입 등 정책 추진해야”

경기도내 장기미집행 도시공원이 이번 달에만 137개가 없어질 위기에 놓인 것으로 나타났다. 또 오는 2020년까지는 도내 전체 미집행 공원의 70%가 사라질 것이라는 분석이다.

1일 경기연구원 이양주 경영기획본부장 및 김한수 생태환경연구실 초빙연구위원이 발표한 ‘장기미집행 도시공원 문제, 해법 있다’ 연구보고서를 보면 ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률’ 제17조(도시공원 결정의 실효)에 의해 고시일로부터 10년이 되는 날까지 공원조성계획 고시가 없는 도시공원은 2015년 10월부터 효력을 상실, 이날부로 도내 장기미집행 도시공원 137개가 없어질 운명에 처했다.

미집행 도시공원 내 토지의 71.1%(총 141.7㎢ 중 100.7㎢)가 사유지로 이는 토지소유자의 권리 실현이 가능하다는 의미로 공원부지 개발사업이 증가해 해당 토지에 대한 공원조성 가능성은 매우 낮다.

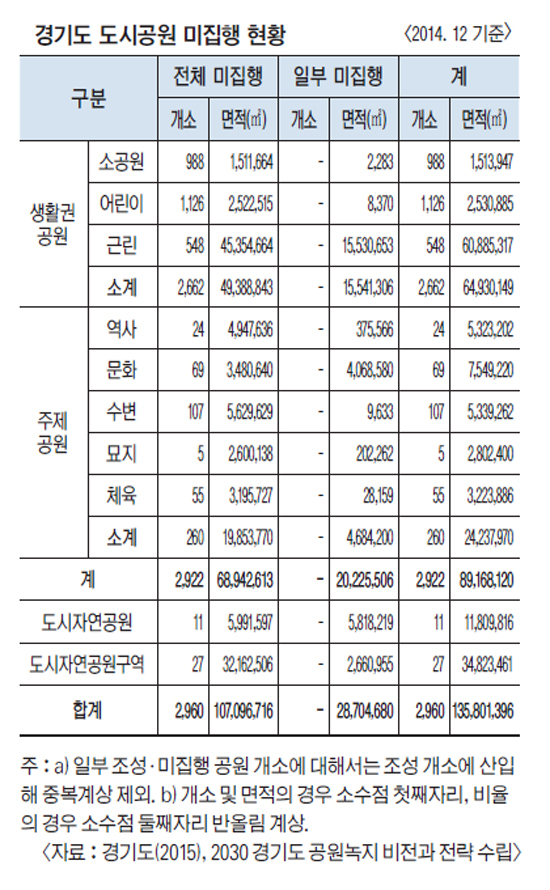

현재 도내 전체 6천17개 도시공원 중 2천960개(49.2%)가 미집행 공원으로 면적으로 보면 총 2천289만㎡ 중 1천358만㎡(59.3%)가 미집행 상태이다. 특히 소공원과 수변공원의 미집행률이 높아 이대로라면 2020년까지 전체 미집행 공원의 70%는 사라지게 될 것으로 분석됐다.

장기미집행 도시공원 조성을 위해서는 토지매입비 18조9천억원, 공원조성비 10조978억 등 총 29조129억원이 필요한 것으로 추정돼 도시공원 효력 상실에 대응하기 위해 공원을 조성하는 방법은 현실적으로 불가능한 상황이다.

이에 이양주 경기연구원 경영기획본부장은 해결책으로 국비보조금 지원을 위한 법령 개정을 제안했다. 국가에서 지정고시한 도시공원 조성비용에 국고지원을 정책화하자는 것이다.

또 국가 및 도 주관 도시공원 신설을 위해 관련 법령을 개정, 쾌적한 삶을 위해 도시공원을 가꾸어나갈 법적 기틀을 마련하자고 주장했다.

이 본부장은 “미집행 공원 내 개인소유의 토지 일부를 대지로 지목 변경해 재산가치를 높여주고 나머지 면적은 기부채납하는 방안이 현실적인 대안”이라며 “경기도는 ‘장기미집행 도시공원 관리 매뉴얼’을 작성해 31개 시·군에 대응책을 제공하고 도시공원 실효에 따른 삶의 질 하락을 막기 위한 다양한 정책을 추진해야 한다”고 말했다.

이호준기자

로그인 후 이용해 주세요