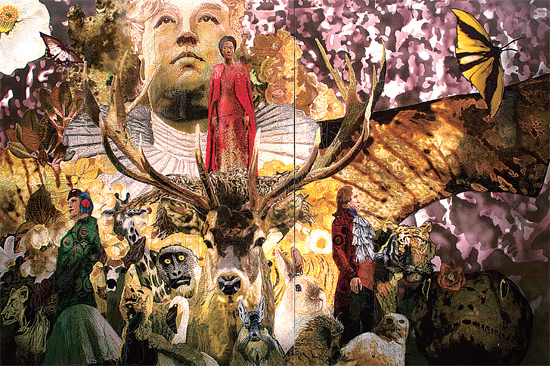

[그림 읽어주는 남자] 홍영인 ‘가장행렬’

신화를 가장한 ‘권력의 욕망’

오래전 북방의 샤먼들은 사슴뿔을 쓰고 굿을 했어요. 사슴뿔은 그러므로 제사장을 상징해요. 신라의 왕관은 사슴뿔의 형상에 비롯한 것이죠. 샤먼이 제사장이 되고 다시 왕과 황제로 변화해 온 것이라고 할 수 있는 거예요.

이무기가 변신해서 용이 된다는 사실은 이미 잘 알려진 신화예요. 그런데 그 용이라는 것이 본래는 ‘번개 빛’이라는 것은 잘 모르지요. 용의 실체를 알 수 없어서 사람들은 아홉 동물에서 이미지를 따와 용을 그렸어요. 그 중 용의 뿔은 사슴뿔을 딴 것이에요.

일본의 시시가미라는 사슴신은 한라산의 백록담 즉 ‘흰 사슴 못’의 성스러운 신과 다르지 않아요. 현실의 사슴이 사냥 당해서 죽을 때 사슴은 모든 생명의 생령을 빼앗는 죽임의 신으로 돌변하지만 그 힘으로 이 우주를 일순간에 치유하는 ‘사슴용’으로 변신하지요. 죽임과 살림의 전환에서 사슴과 사슴용의 ‘변신-전환-반전’이 터지는 것이죠. 동아시아인들의 사유에는 용의 변태적 창조성이라는 미적 세계가 황홀하게 깃들어 있지요.

홍영인의 ‘가장행렬’은 그런 신화적 서사와 개념들이 근대 이후 어떻게 변질되고 분절되었는지를 잘 보여줘요. 사슴과 사슴뿔 위로 붉은 옷의 인물과 그 뒤의 김일성 동상의 얼굴, 또 그 뒤의 바탕을 이루고 있는 군중들의 모습에서 여전히 신화를 가장한 (독재)권력의 욕망이 드러나지요.

대체로 기념비적인 동상으로 서 있는 조각들은 ‘남성성’을 상징하면서 ‘위대함’, ‘신성함’, ‘숭고함’을 발휘하려고 해요. 일종의 애니미즘과 토템미즘의 성체로서 말이죠. 물론 어떤 사람들에게는 그것이 실체적 현상이기도 해요. 그렇지만 이제 대부분의 동상들은 현대 도시풍경과 이질적인, 낯선, 아니 때때로 두렵기까지 해요.

홍영인은 서로 결코 이어질 수 없을 것 같은 이미지들의 키치적 조합을 통해 상징이 다른 상징들과 충돌하면서 샤먼적 리얼리즘으로 출현하고 있는 초현대적 양태를 ‘바느질’하고 있지요.

김종길 미술평론가

로그인 후 이용해 주세요