[국가적 재난 소나무 재선충병 현장을 가다] 1. 죽어가는 솔숲

치료약 없어 방제가 최선 日·대만은 소나무 전멸 위기

인류 역사상 전 세계를 공포에 떨게 했던 페스트, 에볼라, 사스, 최근의 메르스까지도 언제나 생존확률은 존재했다. 하지만 이같은 치사율 100%의 무서운 병이 지금 우리 산림에 깊숙이 침투해 있다. 바로 소나무재선충병이다.

지난 1988년 부산에서 최초로 발생한 소나무재선충병은 전국으로 확산되면서 소나무의 멸종을 우려해야 할 정도로 심각한 문제가 됐다.

각 지자체마다 예찰과 방제에 나서고 있지만 지난해에만 200만본이 감염됐다. 소나무재선충병은 비단 우리나라만의 문제가 아니다. 일본, 중국, 대만 등 동아시아부터 스페인, 포르투갈 등 유럽까지 골머리를 앓고 있다.

이에 본보는 방제에 사활을 걸고 있는 경주와 포항, 스페인과 포르투갈을 찾아 소나무재선충병의 실태와 효과적인 방제 방안에 대해 5회에 걸쳐 모색해 본다.

■ 피해 극심지역 경주와 포항

현재 경상남·북도, 제주도는 소나무재선충병 피해 극심지역으로 분류되며 경상북도의 경우 재선충 피해의 89%가 경주와 포항에서 발생했다. 지난 8월 찾은 경주와 포항에서는 곳곳에서 소나무재선충병과의 사투를 벌이고 있었다.

#경북 경주시 양동마을. 조선시대 옛 가옥의 모습을 고스란히 간직하고 있는 한국 최대 규모의 민속마을로 유네스코 세계문화유산으로 지정되기도 했다. 매일 수많은 관광객이 찾는 곳이지만 수년째 불청객도 함께 찾아오고 있다.

마을 뒷산에 파고든 소나무재선충이다. 양동마을에서는 어렵지 않게 재선충병의 흔적을 발견할 수 있었다. 마을 인근에는 초록색 타포린 비닐로 덮어 훈증처리한 소나무더미가 곳곳에 남아있었다. 지난해 문화재청은 산림청·경상북도·경주시 등과 긴급회의를 개최하고 긴급방제비 1억2천200만원을 교부하기도 했다.

#인근 포항시 남구 송도동에 위치한 송도시민공원에서는 고압분무기를 이용한 지상방제가 진행 중이었다. 방제복을 입은 인부들이 소나무 주위로 연신 약제를 분무하자 흰색 연기가 이 일대를 뒤덮었다.

산책로 옆으로 조성된 송림에 매개충을 죽이는 친환경 약제를 살포하는 것이다. 포항시 관계자는 “포항시 산림면적의 28%가 소나무로 2004년부터 지난 4월까지 총 93만여본에 피해가 발생했다”며 “지난해 12월 중요지역에 예방적 차원의 나무주사를 놓았지만 지상방제로 매개충 밀도를 더욱 줄이고자 하는 것”이라고 말했다.

■ 국가적 재난이 돼버린 소나무재선충병

소나무재선충병은 1905년 일본 나가사키에서 최초로 발생한 이후 1934년 미국, 1982년 중국 남경, 1985년 대만, 1985년 캐나다, 1993년 멕시코, 1999년 포르투갈, 2009년 스페인으로 확산됐다. 일본과 대만은 초기대응에 실패해 소나무가 거의 전멸했을 정도다.

국내에서는 1988년 부산 금정산에서 최초로 발생했다. 동물원 조성을 위해 일본에서 원숭이를 담아온 나무 케이지 안에 있던 매개충이 금정산으로 이동한 것으로 추정하고 있다.

현재까지 14개 시·도내 80개 시·군·구에서 소나무재선충병이 발생했으며 피해목은 924만여본, 금액으로는 1조원에 달한다.

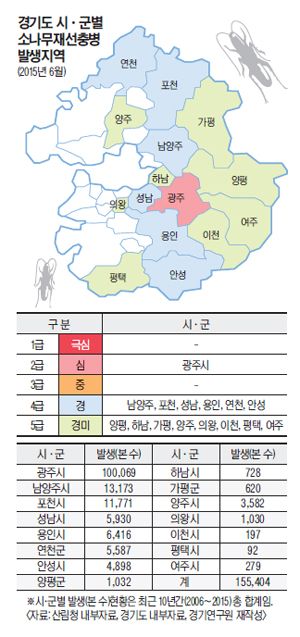

경기지역에서는 2006년 광주에서 처음 발견된 이후 15개 시·군으로 확산됐다. 소나무재선충병의 피해정도는 1급(극심), 2급(심), 3급(중), 4급(경), 5급(경미)으로 나누고 있는데 도내에서는 광주시가 2급(심)으로 분류되고 있으며 남양주시, 포천시, 성남시, 용인시, 연천군, 안성시 등 6개 지역은 4급(경), 양평군, 하남시, 가평군, 양주시, 의왕시, 이천시, 평택시, 여주시 등 8개 시·군은 5급(경미)에 해당된다.

이처럼 피해가 심각함에도 현재로서는 재선충병을 치료할 수 있는 약제는 없다. 적극적인 예찰과 방제만이 피해를 줄일 수 있는 길이다.

경상북도산림환경연구원 이창준 박사는 “소나무재선충병에 걸린 소나무를 치료하려면 나무 전체에 약의 유효성분이 전달돼야 하지만 이미 물과 양분의 통로가 막혀 있어 불가능하다”며 “이 때문에 주로 매개충의 구제와 감염된 나무의 제거에 방제의 초점이 맞춰져 있다”고 말했다.

구예리기자

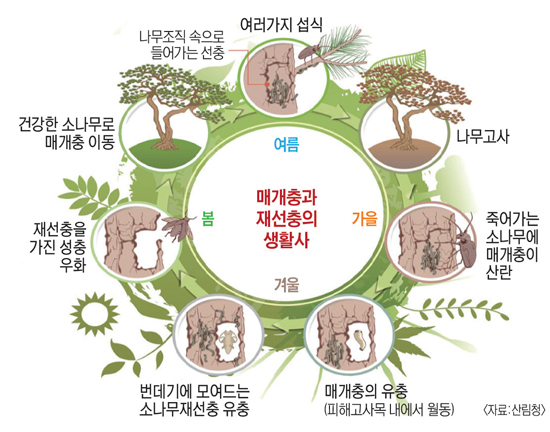

소나무재선충병은 소나무에 기생하는 선충이 단기간에 수분과 양분의 이동을 막아 급속히 나무를 100% 고사시키는 병이다.

소나무재선충병이 발병하려면 3가지 개체가 유기적으로 상호작용해야 한다. 선충(소나무재선충)과 매개충(솔수염하늘소·북방수염하늘소), 기주식물(소나무·잣나무)이다.

생김새가 지렁이와 비슷한 1㎜가량의 선형동물인 소나무재선충은 스스로 기주식물을 옮겨다니며 전파될 수 없다. 반드시 매개충이 있어야만 새로운 기주식물로 이동할 수 있다.

그 매개충이 바로 솔수염하늘소와 북방수염하늘소다. 매개충은 고사되거나 쇠약한 나무에 알을 낳고, 부화한 유충이 나무를 갉아먹으며 깊이 들어간다. 이후 번데기가 되면 선충이 모여들고 번데기가 성충이 되면서 나무에 구멍을 내고 빠져나온다.

이 때 매개충 몸 안에는 수천에서 수십만마리의 선충이 있다. 이 매개충이 건강한 나무의 나뭇가지를 먹으면서 선충이 나무 조직 속으로 들어가 나무는 고사하게 된다. 고사한 나무에 매개충이 다시 알을 낳으며 전염이 확산되는 것이다.

이 기사는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 취재했습니다.

로그인 후 이용해 주세요