[경기천년을 말하다] 2. 경기 천년의 역사

경기 좌·우도 1414년 통합

광역시·일반시 승격

가장 일찍 진행된 지역

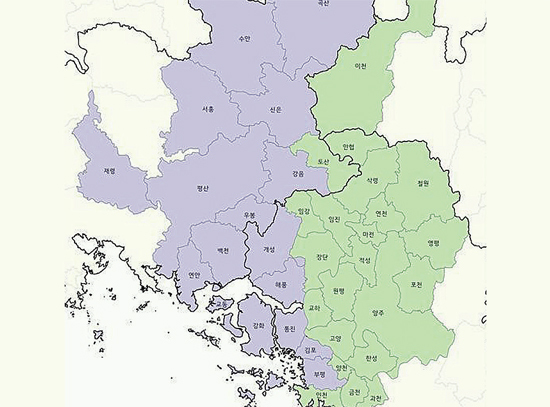

고려 말에 존치했던 경기좌도와 경기우도는 1414년에 경기도로 통합된다. 이로써 공식적인 명칭으로서의 ‘경기도’가 출범하였다.

애초에 경기우도는 현재의 황해도 일부 지역이고, 좌도는 현재의 경기도 남부 일부 지역에 국한되어 있었다.

경기도의 좌우 구분은 대체로 한강을 기준으로 하여 이남이 좌도이고 이북이 우도이다. 조선 초기에 330읍으로 정립된 8도제는 군현 간 통폐합이 거의 없이 1914년까지 그 근간을 유지하였다. 한편 유수부(留守府)는 경기도에만 존치했던 읍격이다.

양란을 겪은 후에 수도 방위를 목적으로 한성의 북쪽에 개성, 서쪽에 강화, 동쪽에 광주, 남쪽에 수원은 각기 1438년, 1627년, 1683년, 1793년에 유수부가 되었다. 유수부는 지방직이 아니라 경관직에 속했으며, 비변사 구성원이기도 했다.

일제는 강점 후 만3년 4개월만인 1913년 12월 29일날 조선총독부령 제111호로 전국적이고 대대적인 행정구역 개편안을 공포하고 1914년 4월 1일부로 시행하였다. 이때 전국은 기존의 330여 군이 220개 군으로 통합되었고 12개의 부로 편제되었다. 이때의 부는 오늘날 시(city)에 해당한다.

경기도는 경성부를 관내로 편입하고, 경성의 관할 구역도 크게 축소시켰다. 1914년에 경기도는 두 개의 부와 함께 20개의 군으로 편제됐다. 1914년에 통폐합되면서 없어진 군을 흔히 구읍(舊邑)이라 부른다.

해방 후 경기도는 그 이전보다 훨씬 더 복잡하고 빈번한 영역 변동을 겪어왔다. 우선 1945년 경성이 서울시로 개칭하면서 경기도에서 다시 분리되었고, 인천 역시 1981년에 직할시가 되면서 분리ㆍ독립하였다.

경기도는 광역시뿐 아니라 일반시의 설치(승격)가 가장 일찍 그리고 활발하게 진행된 지역이기도 하다. 수원이 일찍 1949년에 시로 승격하였으며, 1995년 지방자치제도가 실시되면서 미금시와 남양주군이 남양주시가 되는 등이른바 도농통합시가 되었다.

시의 승격은 서울의 인구가 정체되기 시작하는 1990년 중반 이후에도 계속되었다. 이른바 신도시가 서울 주변에 건설, 서울 인구를 분산ㆍ유치하였고, 이러한 현상은 공간적으로 확대되면서 현재까지 지속되고 있다.

이로써 1990년대 중반 이후 인구가 지속적으로 증가하는 유일한 광역자치단체가 되었고, 이와 더불어 시 승격도 활발하게 수반되었다. 2015년 현재 28시 3군(가평ㆍ양평ㆍ연천) 체제로 편제되어 있다.

실학·개방성은 경기도의 특성

팔도의 모든 문화와 전통 통합

우리 역사의 발전 중심에 있어

경기 천년에서 지역의 정체성을 찾는 것은 가장 중요하다. 경기지역의 정체성을 정확이 이해해야만 과거를 미래로 만들 수 있기 때문이다. 이는 경기도가 단순히 대한민국의 경기도가 아닌 세계속의 경기도로 거듭나기 위해서이다.

그렇다면 경기도의 정체성은 무엇인가? 그것은 다름아닌 실학(實學)과 개방성 그리고 문화의 다양성을 통합하는 융합성에 있다. 국가 전체의 개혁을 주도하면서 민산(民産)을 풍부하게 하고 국가 재정을 안정시키기 위한 것이 실학(實學)이다. 더불어 실학을 기반으로 열려 있는 사고를 통해 다양한 문화를 받아들이는 것이 개방성이다. 이러한 실학과 개방성은 다른 지역에서 드러나지 않은 경기지역만의 독특성이라 말할 수 있다.

경기지역은 조선후기에 나타난 경세치용의 실학만이 아니라 조선초기부터 경세학(經世學)으로서의 주자성리학을 실용지학으로 발전시켰다. 고려말 백성들을 탐학하는 폐단을 극복하고 백성들의 삶을 안정화할 수 있는 사회를 만들기 위한 경세적 주자성리학은 실학이었다. 이러한 실용지학이 조선후기 실학으로 발전하여 조선 전체를 변화시키는 구심점이 되었다.

더불어 경기지역은 특유의 개방성을 보여주고 있다. 개방성이란 외부적 개방성과 내부적 개방성을 들 수 있다. 외부적 개방성이란 대외교류의 추진 및 확대를 의미하는 것이고, 내부 개방성이란 주자성리학만이 아닌 다양한 학문 사상을 수용하고, 자신이 신분을 뛰어넘는 발상과 행동을 추구하는 것을 의미한다.

즉 사농공상(士農工商) 체제하에서 이를 뛰어넘는 새로운 사회구성을 추구하는 것임과 양반사대부의 특권을 내려놓고 이를 통해 실용적 사고와 행동을 하는 것을 의미하는 것이다.

이와 함께 경기지역은 팔도의 모든 문화와 전통을 통합하여 문화다양성을 인정하는 융합성을 갖고 있다. 이러한 융합성은 경기지역 외에 다른 도에서 나타나지 않은 것이다. 경기도를 제외한 다른 지역들은 지리적 폐쇄성과 사상적 배타성을 고집함으로써 전체적인 발전과 국제사회의 변화에 눈을 돌리지 못했다.

결국 경기도는 다른 지역과 다른 독특한 지정학적 위치와 인문지리적 요인이 함께 결합하여 실용지학을 중시하고, 개방성과 융합성을 보여주며 우리 역사 발전의 중심 역할을 하였다.

개성서 한양으로 수도 옮겨

조선시대 경기영역 큰 변화

1910년 경기도로 공식적 쓰여

전근대 군주(君主) 중심의 왕조국가에서는 군주를 중심으로 국가의 통치조직이 짜여졌다. 통치영역 또한 군주가 거주하는 궁궐을 중심으로 왕경이 구성되었고 그것이 도읍이었다. 교통과 통신이 발달하지 못했던 전근대 왕조사회에서는 도읍을 통치영역의 중앙에 두는 것이 상례였다. 그러므로 도읍이 있는 곳은 중앙이 되고, 그 나머지는 외방[京外] 즉 군현으로 구별되었다.

신분적 질서의식을 영역(공간)에 반영, 설정한 데서 출발한 중앙과 지방의 구분의식에는 “하늘 아래 왕의 땅이 아닌 곳이 없고 땅의 모든 물가에 이르기까지 왕의 신하 아닌 사람이 없다”이라는 제민일치(齊民一致)를 추구하지만 기본적으로는 차별의식이 전제되어 있었다.

경기는 이러한 중앙과 지방을 구분하는 이념에서 나온 것이며, 국왕과 지배층이 거주하는 중앙의 범주였다. 삼국시기부터 고려시기에 이르면서 왕경(王京)과 경기(京畿) 그리고 군현으로 구분되는 통치원리의 형성과정은 이를 보여주는 것이다.

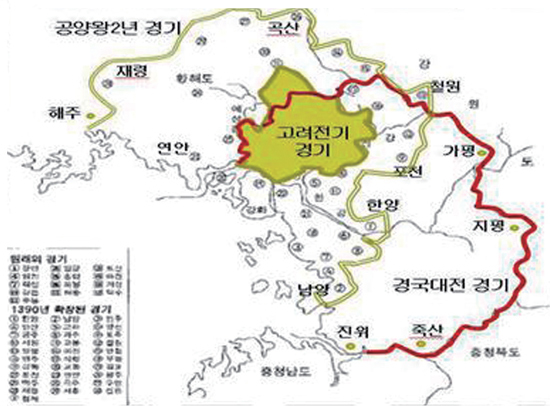

그러나 이성계 일파는 신왕조의 물리적 기반을 확보하기 위해 1390년(공양왕 2) 경기 좌도 8개 현에 양광도 11현과 교주도 6현을 붙이고, 우도 5개현에 양광도 5현과 서해도 9현을 붙였다. 이와 함께 경기 좌우도에 일반 행정을 담당하는 각각 도관찰출척사(都觀察黜陟使)를 파견하면서 경기는 중앙과 구분되어 점차 하나의 도(道)로 자리를 잡아나갔다.

그리고 1391년(공양왕 3) 전제개혁을 통해 과전법(科田法)을 마련하였다. 과전법은 과전을 경기에 한하여 지급한다는 원칙을 세웠기 때문에 그에 소요되는 토지를 확보하기 위해서 경기의 확대가 불가피했던 것이다.

우리는 그동안 조선의 한양 주변을 흔히 ‘경기도’라고 불러 왔다. 조선왕조가 전국을 8도(道)의 하나로 경기를 포함한 뒤, 경기 관찰사를 파견한 사실은 경기도로 인식하는 중요한 근거가 되어 왔다. 더욱이 실록과 각종 문헌 가운데 ‘경기’와 함께 ‘경기좌우도’, ‘경기좌우도성’, ‘경기좌도’, ‘경기우도’, ‘경기도’ 등의 명칭이 발견되는 점도 그 같은 인식에 별다른 의심을 두지 않는 배경이 되었다.

그러나 연구자(심승구)에 따르면, ‘경기’는 조선의 공식 용어가 된 시기는 1414년(태종 14)에 경기좌우도를 고쳐 ‘경기’로 한 이후 조선의 8도체제와 함께 ‘경기’는 조선의 공식 용어가 되었으며, 조선시대 각종 법전류에는 ‘경기’로 명문화되어 조선말까지 유지되었다고 한다.

경기는 1895년 23부(府)로 바꾸었다가 이듬해인 1896년에 다시 13도제로 전환하면서 경기가 경기도로 정해진 것으로 보이며, 경기가 공식적으로 경기도로 쓴 것은 1910년 일제에 식민지가 된 뒤의 일이라고 한다. 따라서 ‘경기 천년’의 의미는 바로 이 때문이다.

정리=류설아기자 사진=오승현기자

로그인 후 이용해 주세요