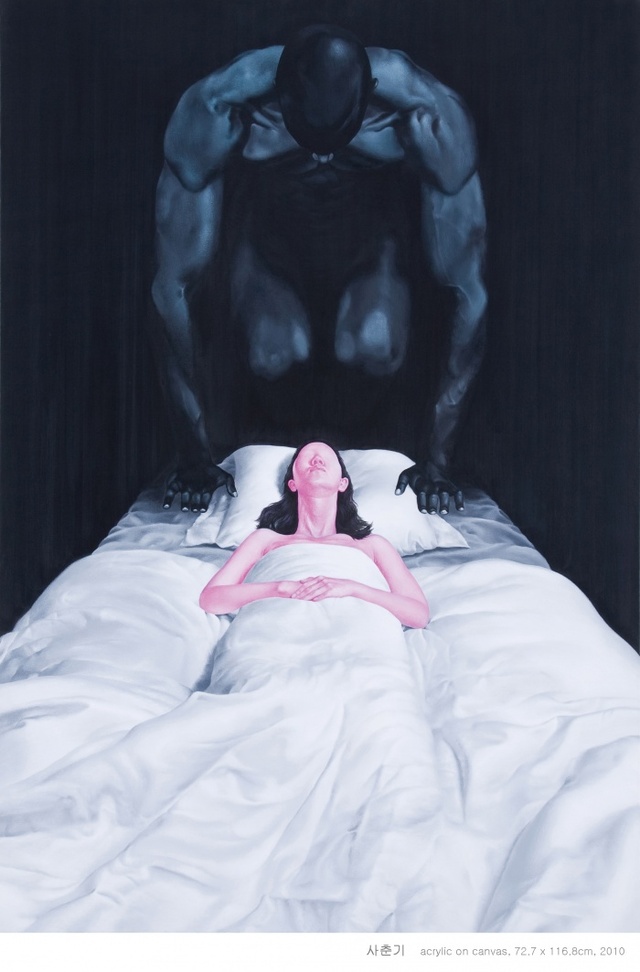

[그림 읽어주는 남자] 오새미 ‘사춘기’

상실의 시대를 살아가는 청춘들 그들의 사춘기는 언제 눈을 뜰까

누구나 사춘기라는 통과의례를 갖지요. 10대 중반의 이 터널은 사람마다 차이가 있겠으나 우회할 수 없는 절대적 시기이기도 할 거예요. 그리고 그 ‘차이’에 따라서는 10대에서 20대로 혹은 그 이상의 연령대로 유예되는 상황이 벌어지기도 하죠.

저는 2016년을 사는 많은 20대와 30대의 청춘들에서 그렇듯 ‘유예된 사춘기’를 발견할 때가 종종 있어요. 자의식이 아주 높아서 구속이나 간섭을 싫어하고, 사회에 대한 부정적 태도는 물론 반항적이기까지 하니까요. 그뿐만 아니라 감정적 동요가 일어서 정서적으로 불안한 상태를 노정하기도 해요.

그들을 보면서 드는 생각은 그들의 ‘사춘기’가 제 때에 작동하지 않아서 어른이 된 순간에도 마치 컴퓨터가 버그(bug)를 일으키듯 불쑥 튀어 나오는 게 아닐까 하는 거예요. 초중고를 지나 대학에 진학하고 다시 사회로 이동해 오는 순간들에서, 그들이 체험하고 익히고 사유하고 성찰했어야 할 수없이 많은 그 무엇들이 상실된 것이죠.

오새미 작가의 ‘사춘기’는 흑과 백의 극단적 색의 배치를 통해 그런 상실과 공포의 순간을 상징적으로 보여주고 있어요. 흑(黑)은 이미 그 언어가 함의하고 있듯이 어둠의 색으로서 ‘나쁜 마음’과 ‘어리석은 마음’의 실체예요. 화면 속 주인공의 공간을 무섭게 엄습하는 남성성을 드러내고 있어요.

반면, 백(白)은 흰 빛으로서 ‘순수’와 ‘새벽’을 상징해요. 침대에 누워 잠들어 있는 ‘그녀’의 세계는 아직 순수한 세월일 것이며, 그 세월의 미래는 누구에게나 열려있는 것처럼 환하게 밝아오는 순간일지 모르겠어요. 그런데 그림 속의 그녀를 자세히 살피면 ‘눈’이 없어요. 눈을 감은 게 아니라 아예 없는 거죠.

작가는 자신의 작품들에 대해 이렇게 고백하더군요. “작업은 내게 늘 상실을 안기고, 이 끊임없는 불안의 순환을 대면하지 않기 위해 나는 종종 완성을 유예한다. 내가 속해있는 이 작고도 깊은 세계에서 ‘성공’ 이란 곧 완결에 대한 완전한 수긍을 의미하며, 조금의 가능성에 대한 의문을 닫아버리는 끝의 시작이다.”

그의 고백에서 저는 ‘불안의 순환을 대면하지 않기 위해 나는 종종 완성을 유예한다’는 말에 참혹하더군요. 그 말은 단지 작품의 완성을 유예는 것만이 아니라 ‘사춘기’의 ‘그녀’를 유예시키는 것을 상상케 하니까 말이죠. 다시 말해 작품 속 그녀는 유예된 사춘기를 떠안고 살고 있는 것이에요.

우리는 사춘기를 ‘중2병’의 경우처럼 단지 10대 중반의 과도기적 현상으로 생각하는 경우가 많아요. 그 과정을 거쳐서 성숙한 어른이 된다는 것이 마치 자명한 사실인 것처럼. 그러나 오새미 작가는 상실이 만연한 헬조선의 시대를 사는 청춘들을 보면서 사춘기를 떠올린 듯해요.

그렇다면 저렇듯 유예된 청춘들의 사춘기가 눈을 뜨는 순간은 언제일까요?

김종길 경기문화재단 문화재생팀장

로그인 후 이용해 주세요