[그림 읽어주는 남자] 이반의 ‘두 아름 그리움에 두 겹의 고통’

영화 ‘동주’보다 먼저 서울 청운동의 윤동주문학관을 찾았어요. 창의문 아래 옛 청운수도가압장과 물탱크를 문학적 공간으로 탈바꿈 시킨 것이 인상 깊더군요. 문학관 입구에 ‘새로운 길’이라는 친필로 쓴 시가 시트지로 붙어서 관객을 맞이해요. ‘내를 건너서 숲으로/ 고개를 넘어서 마을로// 어제도 가고 오늘도 갈/ 나의 길 새로운 길’

그는 한 점 부끄러움 없이 새로운 길을 가고 싶어 했으나 꺾이고 말았어요. 그가 하늘로 돌아간 날이 1945년 2월 16일이었으니 너무나 안타까운 일이지요. 그는 일제의 강압을 창조적 고통으로 받아들였던 것 같아요. 그의 시에는 조국의 현실을 맑고 투명한 시적 언어로 표현한 부분들이 많아요.

문학관에 들어서면 그의 고향 중국 길림성 화룡현 명동촌에서 가져온 나무 우물이 있어요. 그래서 이 문학관의 주테마가 ‘우물’이에요. 제1전시실의 ‘시인 채’를 지나면 열린 우물(제2전시실)과 닫힌 우물(제3전시실)이 나오죠. 주제는 ‘영혼의 가압장’이고요. 느린 물을 세차게 밀어냈던 가압장의 장소성을 시적 상징으로 바꾼 것이죠.

그의 시 ‘자화상’을 아시나요? ‘산모퉁이를 돌아 논가 외딴 우물을 홀로 찾아가선 가만히 들여다봅니다.// 우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼쳐지고 파아란 바람이 불고 가을이 있습니다’로 이어지는 시구에서 ‘우물’이 갖는 상징은 독특해요. 우물은 문화에 따라 자궁과 처녀성과 어둠과 치유, 그리고 순례와 구원을 뜻하지요.

특히 우물을 들여다보는 행위는 명상이라는 신비한 심리적 태도를 상징하고, 그런 점에서 우물은 또한 영혼을 상징하기도 해요. 윤동주의 ‘자화상’에서 그런 심리적 표상을 읽을 수 있죠. 저는 이반 선생의 목탄화 작품 ‘두 아름 그리움에 두 겹의 고통’에서도 비슷한 감흥이 일더군요.

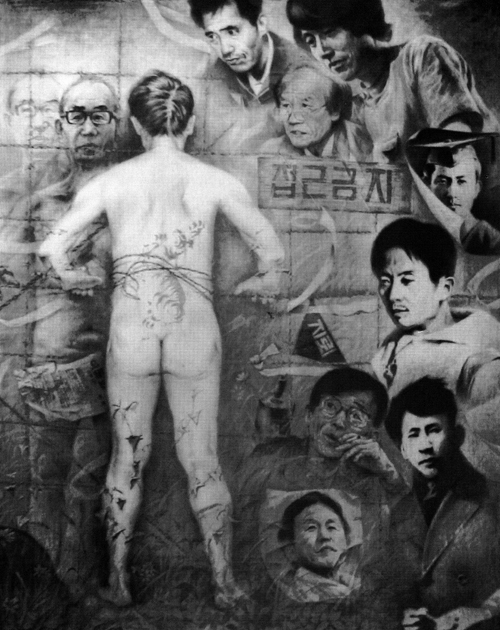

2000년 이후 이반 선생은 20세기 한국사의 초상을 그리기 시작했어요. 문익환, 윤이상, 김구, 여운형, 정주영, 윤동주, 고은, 이상, 김수영 등 그 이름만으로도 한 세기의 상징을 말하기에 충분한 인물들이 몽타주로 콜라주로 엮여서 제작된 작품들은 모두 ‘분단’이라는 주제에 귀속되고 있어요.

이 작품에서 등을 보이고 선 인물은 시인 고은 선생이에요. 선생은 철조망을 움켜쥐고 우물 속 그의 얼굴과 마주하고 있지요. 분단은 이쪽과 저쪽이 마주보는 우물면(거울)을 가지고 있어요. 이 두 세계를 가로지르는 DMZ 공간에 이반 선생은 시인들의 초상을 배치했죠.

지뢰밭을 건너, 접근금지 구역을 질주하는 상상력이 필요했으니까요. 이상의 ‘오감도’는 이렇게 시작돼요. ‘13인의 아해가도로로질주하오’. 고은 선생의 허벅지에서 휘날리는 종이 조각은 바로 그 시인 이상의 ‘오감도’예요.

김종길 경기문화재단 문화재생팀장

로그인 후 이용해 주세요