[세월호 참사 2년 그후] 3. 갈길 먼 학생 안전

예산에 발묶인 ‘생존수영’ 대상 학생 절반만 수업 혜택

생존수영을 위해 구명조끼와 페트병, 로프 등이 준비되자 아이들은 긴장하는 모습이 역력했다. 이 수업을 통해 아이들은 물 속에 들어가 부력을 가진 생존도구를 이용해 10m이상 수영 또는 10초간 물에 떠 있는 방법을 배웠다. 특히 안전사고를 대비하고자 반별로 안전교육을 받은 학부모 2명과 안전요원 2명, 담임교사가 배치된 모습도 눈에 띄었다.

2014년 배에 갇힌 수백명의 학생들이 물 속에서 희생되는 충격적인 참사 이후 학교의 안전교육은 강화됐다. 특히 수중사고를 대비하기 위해 물에 대한 적응력과 수중 위기 상황에서 자기생명을 보호할 수 있는 능력을 키우는 ‘생존수영’ 도입은 가장 눈에 띄는 변화였다. 도내에서는 지난 2014년 26곳에서 수영교육 시범 운영을 시작한 이후 지난해 360개교, 올해 529개교(예정) 등으로 확대되고 있다.

그러나 올해 수영교육을 받을 수 있는 학생은 대상 학생 중 절반 수준에 불과하다.

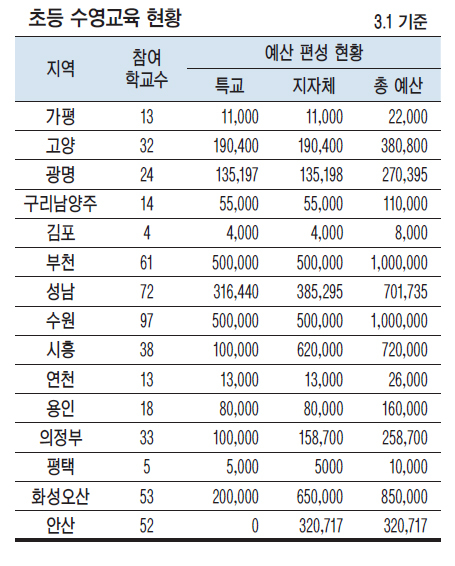

현재 수영교육은 지자체 또는 교육청이 절반을 부담하는 지역에 교육부의 특별교부금이 편성되는 방식으로 운영된다.

그러나 누리과정 등으로 재정 압박을 받고 있는 도교육청이 예산 확보에 어려움을 겪으면서 지자체의 대응투자에 의존하고 있다. 이에 따라 지자체가 50%이상의 예산을 분담하고 있는 16개 지역 학교에서는 지자체의 예산을 지원받아 수영교육이 실시되지만, 나머지 15개 지역의 학생들은 수영교육의 혜택을 받지 못하고 있다. 게다가 수영 수업이 가능한 수영장 수가 절대적으로 부족한 점도 수영교육 확대의 걸림돌이다.

지난해 기준으로 도내 2천200여개 학교 중 수영장이 있는 공ㆍ사립 학교는 12곳 뿐이고 공설 및 사설 수영장 역시 160개에 불과한 실정이다. 또 교육과정 편성과 관련해 수영교육 시간이 10~15시간으로 제한적일 수밖에 없는 점도 한계점이다.

숙박형 체험활동의 위축도 고민거리다. 참사 이후 도교육청은 수학여행 매뉴얼을 강화하고 학교에서 체험학습을 진행할 때 안전계획을 세우는 조례 등을 도입했으며, 학교 안전사고 예방계획 등 지켜야 할 매뉴얼과 지침, 교육 이수 등이 계속해서 생겨났다.

결국 자율성과 책무성이 강화된 학교에서는 소규모로 1일 체험활동을 하기로 결정하는 경향이 늘어났다. 뿐만 아니라 등·하교시간 교통지도와 취약시간대 교내·외 순찰, 방문자 확인 및 외부차량 출입 관리를 담당하며 학생들의 안전을 위해 일하던 학교안전지킴이 등 보호인력은 근무시간과 지원금이 축소되고 자원봉사 형태로 운영되고 있다.

여기에 일부 학교의 경우 통학로 안전을 확보해달라는 민원도 끊이지 않는 실정이다. 결국 학교와 학생의 안전을 위해 가야 할 길은 아직도 요원하다는 평가다.

이지현ㆍ정민훈기자

로그인 후 이용해 주세요