[역사를 지켜낸 경기도 산성을 가다] 19. 용인 ‘임진산성’

무너진 패전의 현장… 400여년 전 치욕의 역사를 만나다

물론 그것은 경기도의 중심부에 자리 잡은 용인의 지정학적 위치 때문이다. 삼국시대부터 백제, 고구려, 신라가 이 지역을 서로 차지하기 위해 치열하게 각축을 벌였다.

고려시대에는 몽골의 대군과 맞섰던 현장이며, 조선시대에는 임진왜란과 병자호란의 싸움터였다. 또한 1950년 6·25 사변 때도 이곳에서 국군과 인민군의 격전이 벌어졌다.

용인에는 자랑스러운 전적지가 있다.

몽골의 2차 침입 때 고려의 승장 김윤후(金允侯)가 살리타이[撒禮塔]가 지휘하는 몽골군을 물리쳤던 처인성이 있으며 병자호란 때는 전라병사 김준룡 장군이 청 태종의 부마 백양골라를 비롯한 많은 적병을 사살한 용인 광교산 자락이 바로 그곳이다.

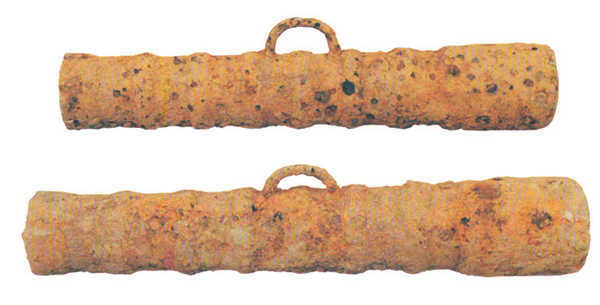

1997년 여름, 용인시 수지읍 삼성임대아파트 건설 현장에서 1592년에 제작된 현자총통 2점이 발견돼 전 국민의 이목을 끌었다. 이때 경기도박물관에서 긴급발굴조사단을 꾸려 총통이 출토된 임진산 정상을 중심으로 발굴조사를 실시했다. 그러나 발굴조사를 실시할 당시에는 이미 임진산성의 삼면이 밀려 흔적도 없이 사라지고 겨우 북동쪽 일부분만 원래의 모습을 갖추고 있었다.

임진산성에 관한 옛 기록은 하나도 없다. 조선총독부가 1942년에 펴낸 <조선보물고적조사자료>에 “언덕 위에 땅을 고른 것으로 주위 약 50간(間, 1간 1.8m×50간=90m) 풍덕천진지로 칭함. 임진역(壬辰役) 때 일본군이 쌓은 것이라 함”이라는 간단한 설명이 첫 기록이다.

1977년에 펴낸 <문화유적총람>에도 “전설에 따르면 임진왜란 시 왜군의 임시방어진지였다고 하나 현재 흔적이 없다”고 하였다. 결국 임진산성은 구전으로만 전해지다가 건설 현장에서 총통이 발견되면서 위치가 파악된 것이다.

임진산성(壬辰山城)은 산성이라고 부르기에 애매하다. 해발 130m의 임진산에 자리한 성벽의 둘레가 겨우 90m에 지나지 않기 때문이다. 따라서 산성이라기보다는 ‘보루(堡壘)’라 부르는 것이 더 어울릴 법하다. 산 이름이 ‘임진(壬辰)’이라는 데서도 충분히 짐작할 수 있듯이 400여 년 동안 임진왜란의 기억을 간직하고 있었다. 그러나 현재 임진산성은 그 흔적조차 찾을 수 없다. 다만, 현재 우리는 자료집 <용인 임진산성-긴급발굴조사보고서>(경기도박물관, 2000)를 통해 발굴 당시의 모습을 살펴볼 수 있다.

이광이 지휘하는 좌종대에는 선봉장은 조방장 이지시, 중위장은 나주목사 이경복이 임명되었다. 전라, 충청, 경상의 하삼도 군사가 온양에 총집결했다. 충청감사 윤선각은 충청병사 신익과 함께 군사 8천 명을, 경상감사 김수는 군사 100여 명을 거느리고 온양에 집결했다. 개전 후 최대 병력인 총병력 5만의 위용은 대단했다. 총대장으로 이광을 추대했다.

6월4일, 충청도 군사는 수원을 거쳐 한양으로, 전라도 군사는 용인을 거쳐 서울로 북상키로 결정하고 각각 온양으로 출발했다. 전라도 군사는 병력은 물론 무기와 식량 등 물자도 풍부했다. 그러나 총대장 이광은 병법에 어두운 문관이었고 군사들 역시 군사훈련을 제대로 받아본 적이 없는 ‘오합지졸’이었다. <징비록>은 이들 군대의 진군하는 모습이 흡사 “양 때들이 이동하는 것” 같았고 “봄놀이 하듯” 했다고 기록하고 있다.

당시 용인지역은 수군 와키자카 야스하루가 관할하고 있었다. 야스하루는 휘하 1천600명 중 1천명은 서울에, 600명은 경비 진지에 분산 배치했다. 왜군은 부산에서 한양까지 진격로를 잇는 주요 읍성만을 점령하면서 한양을 향해 빠르게 진격했다. 그리고 점령한 지역을 연결하는 보급로의 경비를 위해 일정한 거리마다 소규모 경비 진지를 구축하고 경비병을 배치해 두었다.

6월4일 저녁, 용인성 남쪽 북두문산에 있는 왜군의 경비 진지를 발견한 선봉장 백광언이 군사들을 이끌고 돌격하여 적병 10여 명을 베었다. 이날 밤에 다시 야습을 감행해 10여 명의 적을 죽이고 방책을 불태웠다.

조선군 선봉대는 1천 명이 넘는 왜군의 기습공격에 당황했다. 백광언과 이지시가 칼을 빼들고 선두에서 지휘했으나 전세는 역부족이었다. 선두에 섰던 선봉장 백광언과 이지시, 고부군수 이광인, 함열현감 정연 같은 지휘관들이 모두 적탄을 맞고 전사했다.

선봉대가 왜군의 기습공격으로 큰 피해를 입자 이광은 주력을 광교산에 물려 진을 치고 선봉대 패잔병을 수습했다. 수원으로 향하던 충청도 군사도 이 소식을 듣고 달려왔다.

6일 아침, 전군이 군장을 풀어놓고 아침밥을 먹고 있는데 일본군이 다시 돌격해왔다. 전날에 그렇게 무참히 당했으면서도 경비조차 제대로 세우지 않았던 것이다. 이때의 상황을 <조선왕조실록>은 이렇게 기록하고 있다.

“이튿날 아침 군중에서 밥 짓는 연기가 올라갈 때 적병이 산골짜기를 따라 돌입했다. 흰 말을 타고 쇠가면을 쓴 장수가 수십 명을 데리고 칼날을 번뜩이며 앞장서서 들어오니, 충청 병사 신익(申翌)이 앞에 있다가 그것을 바라보고 먼저 도망하자 10만의 군사가 차례로 무너져 흩어졌는데, 그 형세가 마치 산이 무너지고 하수가 터지는듯하였다.

이광·김수·국형은 30리 밖에 있었지만 역시 진을 정돈하지 못하고 모두 단기(單騎)로 남쪽을 향하여 도망하니, 적병 역시 추격하지 않았다. 병기와 갑옷, 마초(馬草)와 양식을 버린 것이 산더미와 같았는데 적이 모두 태워버리고 떠났다.”

물론 10만은 과장 보고한 것이다. 하지만 3도의 6만 군대가 왜군 1천600명의 기습공격에 허무하게 무너진 용인전투는 신립이 탄금대에서 패배한 충주전투 못지않은 충격을 주었다. 이광은 전주로, 윤선각은 공주로, 김수는 경상우도로 패잔병을 이끌고 돌아갔다.

이때 질서정연하게 군사를 퇴각시킨 장수가 있었다. 광주목사 권율이다. 광주에서 전열을 가다듬은 권율은 웅치와 이치에서 대승을 거두었다. 이 전공으로 권율은 도망친 이광을 대신해 전라감사에 올랐다.

권율은 다시 북상해 오산 독산성에 주둔하며 왜군의 집요한 포위 공격을 지혜롭게 막아내고 고양 행주산성으로 진을 옮겨 일전을 준비했다. 행주산성에서 권율은 관군과 처영이 인솔하는 승군, 부녀자를 포함하여 2천300명의 병력을 지휘하여 왜군 3만 대군을 물리치는 신화를 만들었다.

이 전투는 왜군 총사령관 우키타의 지휘로 벽제관에서 명군 총사령관 이여송 부대를 격파한 고바야카와 부대, 제1군으로 평양성을 점령했던 고니시 등 최정예 병력이 동원되었다.

권율의 행주대첩은 조선 육군의 명예를 회복시켰으며 용인전투에서 패배한 치욕을 말끔히 씻는 값진 승리였다.

조사 당시에 출토된 유물과 현장 풍경을 담은 사진자료 등을 관람할 수 있는 임진산성 전시관이 건립되었다. 하지만 지금은 전시관을 폐쇄해 자료집으로만 이를 확인할 수 있다. 인터넷으로 임진산성을 검색하면 예전에 전시관을 만들었던 현장이 나타난다.

하지만 전시관은 터만 남아있다. 치욕스런 패배의 아픔을 전달하는 유적이기에 감추고 싶었는지도 모르겠다. 그러나 패배의 현장에서 더욱 절실한 역사의 교훈을 찾을 수가 있다. 대한민국은 어느새 방산비리의 천국이 되고 말았다. 수십 년 전부터 자주국방을 외쳤으나 아직도 미국에 의존하고 있는 현실이다. 그런 면에서 임진왜란은 우리에게 여전히 소중한 교훈을 주고 있다.

임진왜란과 분단의 현실을 성찰할 수 있는 임진산성 전시관이 다시 문을 열었으면 하는 바람이다.

김영호(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요