[그림 읽어주는 남자] 안지미+이부록의 ‘기억의 반대편 세계에서’

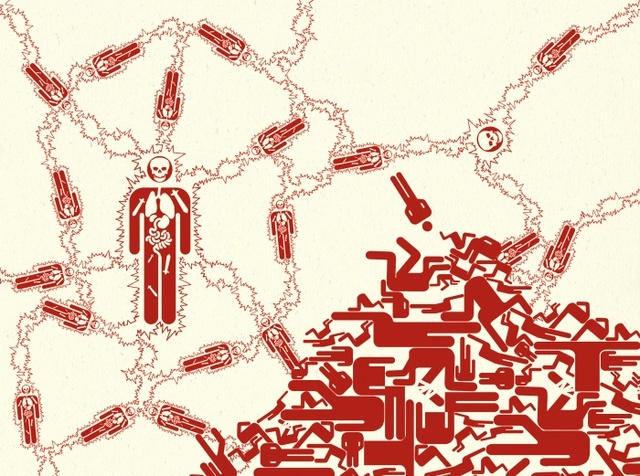

안지미, 이부록 작가는 2012년에 ‘기억의 반대편 세계에서-워바타’라는 책을 두성북수에서 출간했어요. 이 책은 책의 소개에서 이미 밝히고 있듯이 전쟁에 대한 픽토그램적 비평에 다름 아니죠. ‘워바타’는 전쟁(War)과 분신(Avatar)을 붙인 것으로 ‘전쟁을 표상하는 가상의 아바타’를 뜻해요.

책을 펼쳐서 보면 글을 이루는 문자는 온통 상형문자(Pictograph) 혹은 그림문자들로 이뤄져 있을 뿐이죠. 게다가 작가들은 이 그림문자에 이야기(Epic)를 더했어요. 일종의 서사적 그림문자인 셈이죠. 에픽토그래프(EPICTPGRAPH)의 창조라고 해야 할 거예요.

서동진 교수는 서평에서 “픽토그램이란 이미지가 제 아무리 피를 흘리고 머리가 잘려 나가도 그것은 픽토그램으로서의 의미 값을 넘어서지 못한다. 거꾸로 잔혹과 비극을 재현하려고 한다면 우리는 어떤 이미지도 픽토그램과 같은 성질의 이미지로 돌아가지 않도록 저항해야 한다.

그러므로 ‘워바타’는 바로 그 표상할 수 없지만 표상해야 하는 대상으로서의 전쟁 그리고 그것을 둘러싼 표상의 의무 사이의 모순을 다룬다. 그렇기에 워바타는 전쟁과 관련한 표상의 윤리를 시험한다. 그 과정이 얼핏 지루해 보인다면, 그것은 분명 우리의 윤리적 게으름의 효과일 것이다”라고 말하더군요.

그러나 저는 이런 생각을 해 봐요. ‘의미 값’에 대한 생각이죠. 고대 최초의 문자는 상형문자였고 그 문자들은 고스란히 그 세계의 서사를 담아서 시간을 흐르죠. 수천수만 년 동안 인류는 전쟁을 치렀고 현재도 곳곳에서 죽임의 총알이 난무하고 있죠. 그리고 그 죽음의 게임에서 ‘워바타’는 이미 현실이 된지 오래예요.

‘윤리적 게으름의 효과’는 역설적으로 표상의 윤리로서의 예술적 수행과 실천을 방기하고 있는 예술가들의 몫에 대한 회의일 거예요. 저는 언젠가 폴 엘뤼아르의 ‘자유’라는 시를 인용하면서 이런 아포리즘을 두 작가에게 보낸 적이 있어요.

“카오스는 코스모스의 어머니다. 코스모스는 카오스의 어머니다. 카오스는 코스모스의 아버지고 코스모스는 카오스의 아버지다. 둘은 둘의 형제이며 자식이다. 그러므로 둘은 둘이면서 하나다. 둘은 하나이면서 또한 둘이다. 둘을 쪼개어 둘로 두면 터진다.

삶이 미궁에 빠져 끝이 보이지 않는 미로가 된 것은 그 때문이다. 인간은 혼돈과 질서를 잔혹하게 갈랐다. 이부록의 미학적 사유는 둘이 갈라져 혼돈이 파괴의 혼돈을 부르고 질서가 살육의 질서를 부르는 것에 주목한다. 파시즘과 나치즘과 군국주의가 극단의 질서라면 혼돈은 그 질서의 파괴적 현상이다.”

어제는 6.29민주화선언 30년이 된 날이에요. 그러나 지금 오늘의 현실은 어떤가요? 그때보다 더 혼돈스럽지 않나요?

김종길 경기문화재단 문화재생팀장

로그인 후 이용해 주세요