촌로 숨지면 촌집 폐가… 도내 농어촌 고령화의 단면

살던 노인 세상 떠난후 빈집 흉물 방치 마을 분위기 망쳐

정비사업에도 해마다 증가세

수리후 무주택자에 임대 등 주거복지 수단 활용 바람직

대문은 녹이슨지 오래고 지붕 역시 바람이 불면 금방이라도 뜯겨나갈 것처럼 위태로워 흉가를 연상케 했다. 이 집은 지난 2006년 홀로 이곳에 살던 할머니가 돌아가신 뒤 10년동안 누구의 손길도 닿지 않은 채 방치되고 있다.

같은 날 여주시 금사면 이포1리에 있는 B 주택도 노부부가 숨지면서 지난 2년간 빈집으로 방치돼 외관이 을씨년스럽긴 마찬가지였다.

고령화 사회에 접어들면서 노인이 살다 세상을 떠난 후 방치되는 ‘빈집’이 빠르게 증가하고 있다.

경기도가 빈집 정비사업을 통해 매년 300여 동의 빈집을 철거하고 있음에도 오히려 빈집이 더 많이 증가하고 있어 새로운 대책이 필요하다는 지적이다.

10일 경기도와 각 시ㆍ군에 따르면 지난해 말까지 파악된 도내 농어촌지역 빈집은 총 1천282동이다. 도는 이 같은 빈집 발생의 주원인으로 ‘노인’을 꼽고 있다. 노인 인구가 계속 증가하고 있는 상황에서 노인이 거주했던 집들이 노인이 세상을 떠나면 빈집으로 전락하는 것이다.

이러한 현상은 특히 노인 인구 비중이 큰 농어촌 지역에서 많이 발생하고 있어 도는 지난 2012년부터 농어촌 지역을 대상으로 ‘농어촌빈집정비사업’을 실시하고 있지만 빈집은 오히려 증가하고 있다.

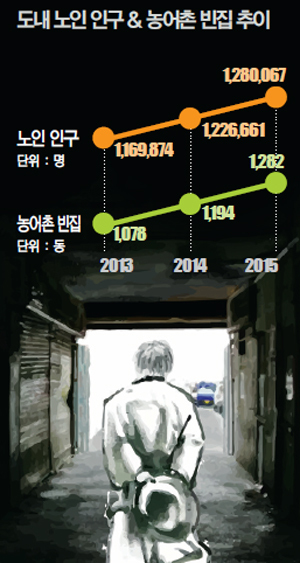

정비사업을 통한 농어촌 빈집 철거 현황을 보면 2013년 311동, 2014년 200동, 지난해 348동이 철거됐지만 이 기간 농어촌 빈집 수는 2013년 1천78동, 2014년 1천194동, 지난해 1천282동으로 매년 증가세를 보이고 있다.

도와 시ㆍ군 관계자들은 농어촌빈집정비사업은 집의 실소유주가 직접 신청해야 해 독거노인이 거주하다 사망한 집은 철거 할 수 없다는 맹점이 있다. 하지만 그렇다고 소유주 동의도 없이 빈집이라고 철거할 수도 없어 빈집 철거량이 빈집 수를 따라잡기 어렵다고 토로하고 있다.

이에 전문가들은 빈집을 무조건 철거하는 것이 아닌 다른 대안을 마련해야 한다고 조언하고 있다.

윤영식 아주대학교 공공정책대학원 교수는 “노인 인구가 증가하면서 빈집도 계속 증가하는 데 이러한 빈집을 철거하면 다시 재건축해야 하는 등 비효율적”이라며 “정부 차원에서 빈집을 수리해 집이 없는 주민들에게 빌려주는 등 사회복지로 재활용할 수도 있고 또 농어촌 지역은 관광자원으로 활용하는 등 새로운 대안을 마련해야 한다”고 말했다.

한편 통계청에 따르면 현재 도내 65세 이상 노인 인구는 133만 1천760명으로 전체 경기도민 1천259만 명의 10.5%를 차지하고 있으며 오는 2040년께는 도내 노인 인구가 378만 2천여 명에 달할 것으로 전망하고 있다.

허정민기자

로그인 후 이용해 주세요