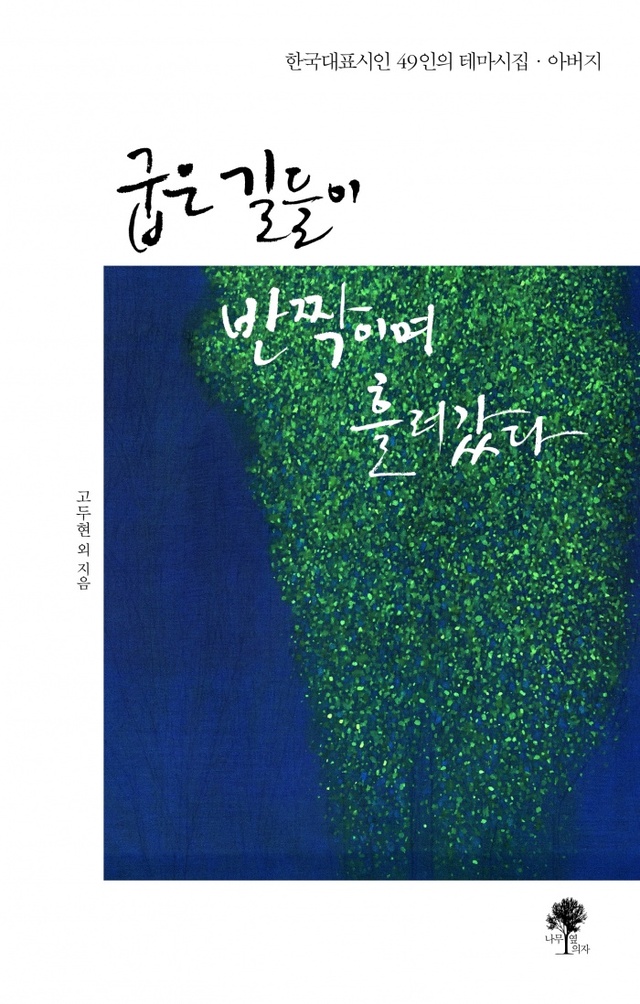

나의 아버지를 노래하다. 49명의 시인이 엮은 테마시집 ‘굽은 길들이 반짝이며 흘러갔다’

49명의 시인들이 아버지를 노래한 시를 담은 책.

테마시집 <굽은 길들이 반짝이며 흘러갔다>(나무옆의자 刊)는 시인 49명이 자신의 아버지를 회고하며 지은 시를 모았다. 지난해 어머니를 주제로 한 시집 <흐느끼던 밤을 기억하네>의 후속작이다.

이번 시집에는 함민복, 장석남, 정일근, 김응교, 박철, 최정용 등 원로 시인부터 중견, 신진 시인까지 참여했다.

남성 시인들만으로 구성된 것도 특징이다. 이들은 아들로서 바라본 아버지, 나이가 들어 아버지가 된 후 바뀐 시각 등을 담았다. 아들에서 아버지로 이어지는 삶의 내력, 시대의 변화와 가족의 풍경을 드러낸다. 또 시집은 이담 서숙희 화백의 삽화와 손글씨가 들어가 시의 해설 역할을 한다.

책은 1부 ‘사라진 별똥별처럼’, 2부 ‘세상에서 가장 아픈 이름’, 3부 ‘아버지, 어디로 갈까요’ 순으로 시맥을 이어간다. 1부에서는 세상을 떠난 아버지를 회상하는 그리움이 절절하게 드러난다.

정호승은 돌아가실 때까지 아버지의 수염을 깎아드린 것을 생각하며 ‘수없이 눈물로 지새운 밤이 있었다’고 고백, 배한봉은 ‘목청껏 불러도 대답이 없’는 아버지를 부른다.

2부는 아버지의 평생을 형상화했다. 박철은 ‘치매 앓는 어머니를 보살피며 눈가를 훔친다’, 장석남은 ‘온몸을 필기도구 삼아 뜨겁게, 미완의 두꺼운 책 쓰다 가신 분’이라며 각자 자신의 아버지를 떠올린다.

3부에서는 아버지에 대한 존경으로 삶의 방향을 묻는 시들로 구성됐다. 김성규는 ‘걸어도 걸어도 멈추지 않는 비’ 속에서 ‘깨진 기왓장 같은 허물을 내 머리 위에 씌워주는 아버지’라며 아버지 덕에 인생의 슬픔을 견딜 수 있었음을 말한다.

이처럼 49명의 시인은 저마다 아버지를 생각하며 아버지와의 추억을 꺼내 놓는다. 또 시인마다 다른 시어로 노래, 같은 주제 안에서도 시인의 개성이 드러난다. 값 1만3천원

손의연기자

로그인 후 이용해 주세요