[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 5. 북벌을 반대하며 민심 수습을 우선한 학자, 허목

허목(1595~1682)은 서울에서 출생하고 경기 연천에서 만년을 보냈다. 젊은 시절에는 부친을 따라 양성이나 포천 등 경기 지역과 산음이나 창녕, 의령 등 경상 우도에 거처한 바 있다.

1617년(광해군 9) 아버지가 거창현감에 제수되자 아버지를 따라서 거창에 내려가 문위(文緯)를 사사하였으며, 그의 소개를 받아 정구(鄭逑)를 찾아가 학문을 배웠다. 허목은 이밖에도 1636년(인조 14) 병자호란 당시에는 강원도로 피난했다가 1638년에는 의령에서 거처하였다. 이후에도 경상 우도에서 생활하다가 1646년에 연천으로 돌아왔다.

허목이 관직에 나아간 것은 56세 때인 1650년(효종 1) 1월 천거로 정릉참봉(靖陵參奉)에 제수되면서 부터였다. 당시 부인 이씨는 출사에 대해 부정적이었으나, 허목은 “벼슬하지 않음은 의리가 없는 짓이다”라며 입장을 설명하였다. 그러나 재직 기간은 1개월에 그쳤다. 이후 조지서 별좌, 공조좌랑, 용궁현감 등에 제수되었으나 모두 부임하지 않고 사직하였다.

현종 즉위 후 부호군, 장악원정, 장령 등이 계속 제수되었으나 나아가지 않다가 1659년(현종 즉위년) 12월 상의원정에 제수되자 출사하였고, 1660년(현종 1) 장령에 제수된 뒤인 3월에는 효종의 국상과 관련한 의례 문제를 상소하였다. 기해예송이라 하며 혹은 제1차 예송이라는 불리는 논쟁을 불러온 주목되는 상소이다.

기해예송은 효종 승하 뒤 인조의 계비 조대비의 상복 문제를 두고 전개된 것으로, 특히 허목이 서인의 영수인 송시열의 입장을 정면 반박하여 논쟁에 불을 붙였다. 송시열은 비록 왕통을 계승했다고 하여도 아버지가 아들을 위해 3년복을 입을 수 없는 4가지 경우, 이른바 사종지설(四種之說)을 내세우면서 1년복인 기년복을 주장하였다.

이에 대해 허목은 송시열의 견해를 조목조목 비판하며 3년복을 입어야 한다고 하였는데, 특히 차자라도 왕통을 계승했으면 장자가 된다는 점을 강조하였고, 송시열이 주장한 서자는 장자가 아닌 다른 아들들을 지칭하는 것이 아니라 첩자(妾子)라고 하여 논란을 일으켰다. 허목의 주장은 송시열 등 서인들의 주장이 왕실도 사대부의 예법을 동등하게 적용해야 한다는 것인데 비해 왕실의 예법 적용은 달라야 한다는 것이었다. 그러나 결국 허목은 논쟁에서 패배하였고 같은 해 9월에 삼척부사로 좌천되었다.

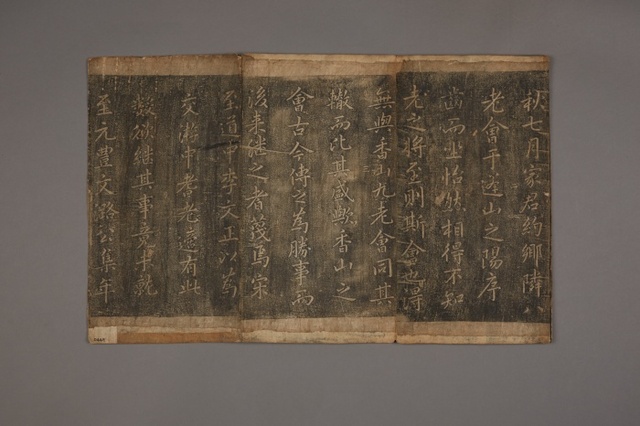

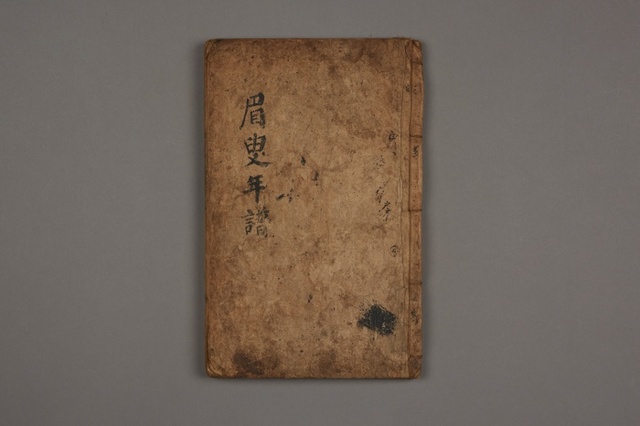

삼척부사에 재직하면서는 향약을 실시하거나 이사(里社)를 설치하였으며, 삼척의 지리지인 <척주지>를 찬술하는 한편 이때 유명한 동해송(東海頌)을 지었다. 1662년(현종 3) 가을에 삼척부사를 그만두고 연천으로 돌아왔다. 한 동안 저술활동과 유력(遊歷) 등으로 시간을 보내다가 숙종이 즉위하면서 대사헌을 시작으로 이조판서를 거쳐 우의정에 올랐다.

집권 남인 내에서 대립이 심해지는 속에 영의정 허적(許績)과의 불화가 생겨 향리인 연천으로 물러났고, 1680년(숙종 6) 경신환국으로 남인이 대거 축출되며 허적·윤휴 등이 역으로 몰려 처형되었음에도 불구하고 그 자신은 벼슬이 삭탈되는 선에서 와석종신(臥席終身)하였다. 이후 허목이 세거하고 있던 연천의 거소(居所)는 그의 나이 84세(숙종 4년)에 왕으로부터 특별히 전택(田宅)을 하사받음으로써 허씨가의 기반으로 자리하게 되었다.

군비의 축소와 민생 회복을 주장하다

허목의 학문은 정구에게서 크게 영향을 받았다. 이밖에도 선대에서 관계를 가진 북인 계통의 남명 조식이나 화담 서경덕의 영향도 적지 않으며, 외할아버지 임제(林悌)로부터도 도가 사상 측면에서 영향을 받았다.

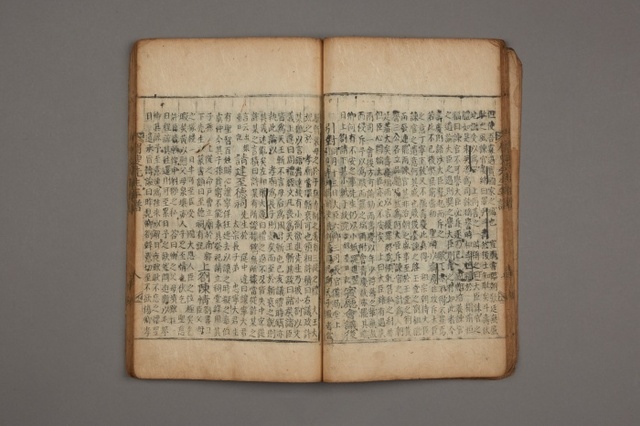

그런 때문인지 허목의 학문은 당시 서인들이 주자서나 사서(四書)에 비중을 둔 것과는 달리 원시 유학인 육경학(六經學)에 중심을 두었다. 허목 스스로 자신의 글이 육경으로 근본을 삼고 예악을 참고하고 백가의 변을 통하여 분발하였음을 밝히고 있다.

주자서에 얽매이지 않는 학문적 태도로 인해 제자백가 학문이나 천문, 지리, 노장학 등 다양한 범위에 학문에 대해서도 스스로 연구할 수 있었다. 또한 역사 인식의 측면에서도 한국사의 개별성을 강조하며 토풍(土風), 즉 고유문화를 존중하는 자세를 보였다.

허목은 현실에 있어서 북벌을 반대하였다. 조선은 국력이 약하고, 자연 조건이 공격에 불리하다는 점과 함께 북벌론이 국가 기강을 무너뜨리고 백성을 괴롭히는 것이며 집권층의 치부 수단으로 전락할 가능성이 있다는 이유 때문이었다.

17세기 조선은 대내외적으로 복잡다단한 시기였다. 대외적으로는 명청교체기라는 국제 정세의 변화 속에서 정묘호란과 병자호란이라는 두 차례 전란을 경험하였다. 대내적으로 서인과 남인의 정권 경쟁이 가속화되는 가운데 현종대에는 의례 문제를 둘러싸고 두 차례 예송이 발생하였고, 그 결과로 숙종 초에는 서인에서 남인으로 정권이 교체되는 상황이었다.

허목은 이런 대내외적인 상황을 몸소 경험하여 국가 재건의 방향을 제시한 것이다. 왕실 예법 적용의 특수성을 강조하거나 북벌을 반대하며 철저하게 민생을 안정시켜야 한다고 하였다.

이근호(명지대 인문과학연구소 연구교수)

로그인 후 이용해 주세요