[그림 읽어주는 남자] 이샛별의 ‘고집’

그런데 말예요. ‘고집’을 심리학에서는 “마음속에 남아 있는 최초의 심상이 재생되는 일”이라고 하네요. 의미가 완전히 새롭게 느껴지지 않나요?

굳게 버티는 성미로서의 고집이 너들(他者)의 관계에서 비춰지는 모습이라면, 심리학에서는 자신의 ‘마음속’을 바탕 삼기에 너들이 없는 ‘나들’의 우물에 비친 모습일 거예요. 나들은 ‘나의 나’를 반복할 때 스스로 홀리는 ‘나’의 미혹(幻)이에요.

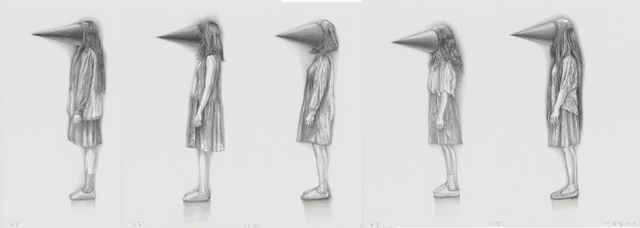

이샛별의 ‘고집’은 그런 환영의 이미지로서의 나들을 여러 모습으로 드러내고 있죠. 다섯 개의 이미지로 그려진 나들은 서로 다른 모습이지만 고집의 표상으로 등장한 고깔이 환영의 나들을 형성시키고 있어요.

이 작품은 이달에 개막한 그의 개인전 ‘가장 욕망하는 드로잉’에 출품되었어요. 작가는 “무언가 배제된 채 이렇게 완전해 보이는 세계, 완성되어 우리 앞에 제시된 현실 세계의 끝없는 반복을, 역시 반복을 통해 다른 가능성, 다른 사유, 다른 시간의 이접(離接)이 구성되기를 바라는 욕망에서 출발한” 것이라고 하더군요.

이때 가장 주목해야 할 말이 ‘이접’과 ‘욕망’이에요. 바라는 것들의 실상이 소망이라면 욕망은 소망이 변질된 욕구예요. 욕구는 마치 소구력처럼 그것이 해소되기 전에는 결코 멈추지 않는 갈증과 같아서 이것저것에 지속적으로 투영되어 출몰하죠.

자, 그런데 이접은 뭘까요? 왜 작가는 이접이 구성되기를 바라는 욕망에서 작품을 시작했을까요? 이 그림은 다른 ‘나’의 다섯 이미지예요. 그것을 머릿속에서 ‘하나’의 이미지로 중첩시켜 볼까요? 고깔은 동일한데 옷도 다르고 키도 조금씩 다를 뿐만 아니라 포즈도 흔들리지 않나요?

결국 그에게 고집은 ‘나의 나’의 이접이 만들어 낸 그 접의 사이, 차이, 다름을 보는 것이고, 그것의 이미지는 고깔 속에서 ‘최초의 심상’이 불러일으키는 어떤 환영이 아닐까 생각돼요. 실제로는 고깔이 성미처럼 보이지만 사실은 우물 속 심연을 엿보듯 마음속을 보는 장치일 것이란 생각인 거죠.

‘내 속엔 내가 너무도 많아’의 가사처럼 고집은 수없이 많은 나들의 환영이 만들어 내는 우물이고 그 우물의 가장 깊은 곳에 최초의 심상이 있을 것이라는 믿음. 어쩌면 작가는 그 심상을 찾는 실패의 과정을 이렇게 표현한 것일지도 몰라요.

누군가의 실체를 밝히는 것은 제나를 둘러싼 ‘에울 위’를 벗기는 것이 아니라 바로 그 최초의 심상을 캐내는 것에 다름 아닐 거예요. 환영의 이접을 걷어 낸 있을 제나!

김종길 경기문화재단 문화재생팀장

로그인 후 이용해 주세요