[그림 읽어주는 남자] 이억배의 ‘5대 가족’

지난주의 그림책 이야기를 이어갈게요. 이억배 작가의 ‘생명 신화’ 두 번째 미학은 ‘자연-일원론(一元論)’이죠. 인간과 자연이 ‘하나의 근원’을 이룬다는 세계관은 그의 그림책 전체에 깔려있는 사상과도 같아요. 그렇다면 일원론적 자연관은 어디에서 비롯되는 것일까요?

‘자연-일원론’의 가장 아름다운 상징은 2014년에 펴낸 <5대 가족>에서 볼 수 있어요. 고은 시인이 글을 쓴 이 그림책은 티베트 유목민의 이야기예요. 고조할아버지, 증조할아버지, 할아버지 할머니, 아버지 어머니, 그리고 여섯 살배기 막내아들 텐진의 가족 이야기.

이 그림책은 자연이 그들에게 무엇인지, 아니 자연은 그들의 삶과 완전히 하나의 일체된 그 무엇이라는 것을 두 개의 명장면으로 구현하고 있어요. 첫 번째는 양떼들 사이에서 텐진이 어린 양을 들고 서 있는 장면이에요.

캄캄한 밤, 양들이 잠든 곳에서 텐진의 형제들은 텐진이 두 팔로 감싸 안은 어린 양을 보면서 환하게 웃고 있죠. 삼형제와 어린 양의 따듯한 기운은 쭈그리고 앉아서 잠이 든 양들 사이로 둥글게 번져나가고 있고요. 작가는 물 번짐 효과를 이용해서 그것을 효과적으로 표현하고 있어요.

형제들은 그들의 부모가 그랬듯이 양떼들과 함께 나서 자랐을 거예요. 그러므로 어린 양은 단지 동물이 아니라 그들의 새로운 형제일지 몰라요. 양떼 중 한 마리는 죽었고 다시 한 마리가 태어난 그 순간, 그들의 이야기는 하나가 되죠.

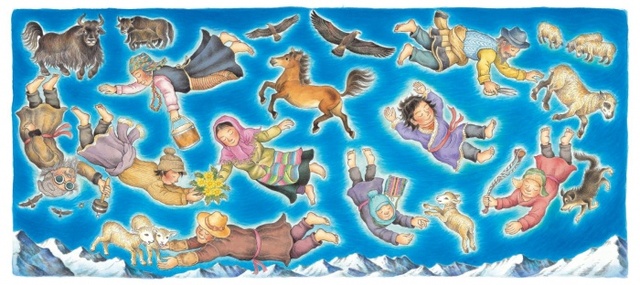

두 번째 장면은 티베트의 흰 설산 위로 두둥실 떠다니는 꿈의 장면이에요. 이 장면은 동물과 사람이, 그 모든 자연의 생명들이 하나로 이어져 있다는 것을 말해주고 있어요. 유목민들에게 파란 하늘은 ‘위대한 하늘 신’과 동격인데요, 그 하늘 신의 품에서 생명들은 한없는 자유를 누리죠.

그 안에서 유목민에게 우유와 고기를 주는 검은 야크, 죽은 자를 하늘로 인도하는 천국의 사자 독수리를 비롯해 양떼와 개, 말, 그리고 늘 열심히 삶을 가꾸어 가는 가족들이 하나의 풍경을 이루죠. 이 풍경에는 주인공이 따로 없어요. 사람과 동물과 식물을 나누지도 않죠.

‘자연-일원론’의 세계를 옛 선인들은 ‘생생화화’(生生化化)라 해서 ‘낳고낳고 되고되다’의 풀이로 해석했어요. 그런 자연철학은 다시 ‘생의’(生意)라 해서 ‘만물을 낳는 이치’로 보았으며, 그것들이 하나로 이어지는 것을 ‘생생지리’(生生之理)라 했죠. 즉, 만물이 서로 낳고 번식하는 것이 곧 자연의 이치라는 것이에요.

자연은 한 몸이고, 그 몸이 우주의 살아있는 기운이요 변화예요. 이억배 작가의 그림들은 문학적 서사에 기댄 ‘삽화’가 아니라 그 자체로 충실한 회화적 언어를 담고 있는 ‘문장’이며, 그 문장의 뜻은 일원론을 향해 있어요. 그림들의 세밀한 부분들에서 그 일원론의 생생화화가 마치 새싹을 피우듯 샘솟는 이유죠.

김종길 경기문화재단 문화재생팀장

로그인 후 이용해 주세요