[아이가 미래다] ‘신나는 어린시절’을 지켜주는 보육 선진국

지금, 우리 아이들은 행복한가요?

대한민국 전체가 저출산과 고령화라는 2개의 거대한 싱크홀에 빠지지 직전이다. 통계청은 최근 자료(장래인구추계)를 통해 오늘 2029년 신생아의 우렁찬 울음소리를 들을 수 없을 것이라는 충격적인 보고를 내놓은 바 있다.

이에 본보는 스웨덴과 핀란드, 노르웨이 등 북유럽 국가가 일가정 양립과 저출산 해결을 위해 내놓은 선진 보육정책을 살펴봤다.

스웨덴

선진적인 양성평등국가, 스웨덴. 스웨덴표 보육정책의 핵심은 맞벌이 가구를 지원하는 철저한 일·가정 양립이다.

스웨덴 보육정책의 두 가지 큰 틀도 이에 맞춰져 있다. 첫째, 아동발달·교육을 국가가 지원한다는 것. 둘째, 부모들이 일과 양육을 병행할 수 있도록 사회가 지원한다는 것이다.

특히 부모의 근로시간을 고려해 어린이집 운영시간을 오전 6시30분~오후 6시30분까지 운영한다. 한국의 어린이집 운영시간<종일제(오전 7시30분~오후 7시30분)·맞춤형(오전 9시~오후 3시)·시간연장형(오후 7시30분~밤 12시)>과 비교해 촘촘한 복지 서비스가 제공된다는 것을 알 수 있다.

하지만 무조건 보육시간만 늘리는 것이 중요한 포인트는 아니다. 개별 아동의 불필요한 장시간 어린이집 이용은 허용하지 않는다는 원칙은 아무리 일·가정 양립이 중요하더라도, 부모와 아동이 장시간 떨어져 아동의 심리적 불안감이 더 크다는 인식이 크다. 그래서 원칙적으로 주당 최대 40시간까지로 보육시설 이용시간 제한도 두고 있다.

■ 1~12세 아동을 위한 돌봄 인프라 다양

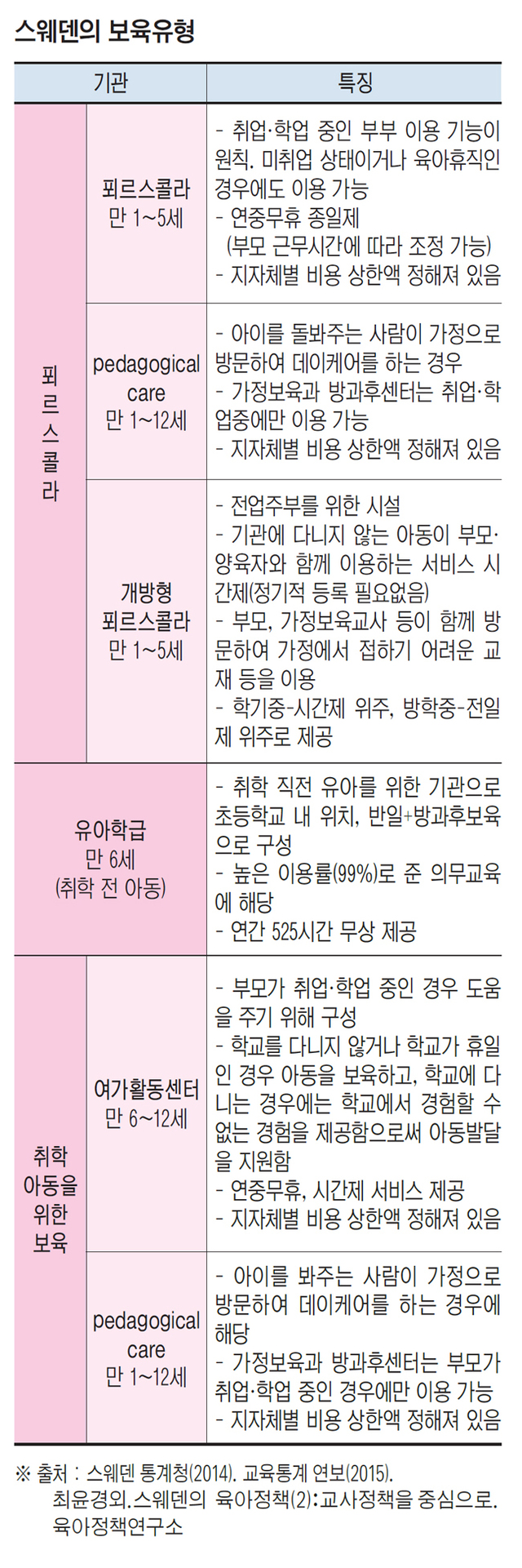

스웨덴은 공공재원을 활용한 1~12세까지의 아동을 위한 돌봄 인프라가 다양하게 마련돼 있다. 하지만 특히 양육이 필요한 ‘취학 전 보육’(만 1세~5세 아동)에 주목한다.

△국내의 종일제 보육과 비슷한 푀르스콜라(preschool) △기관(푀르스콜라)에 다니지 않는 (3세 미만)아동이 부모·양육자와 함께 이용하는 서비스 시간제인 개방형 푀르스콜라(open preschool) △국내 아이돌보미 파견과 비슷한 아이를 돌봐주는 사람이 가정으로 방문해 데이케어를 맡는 가정보육(pedagogical care) △사립 어린이집 형태지만, 부모가 직접 참여해 보육환경을 구성하는 부모협동보육 등 총 4개 유형으로 촘촘하고 디테일한 보육 요구를 충족하는 인프라를 갖추고 있다.

더불어 스웨덴표 푀르스콜라의 특징으로는 △비형식성 △놀이 중심 △자연친화적 △부모참여 등 한국의 워킹맘 및 전업주부 등 젊은 세대의 양육자가 바라마지 않는 보육 시스템을 운영하고 있다.

특히 교사가 교육목표를 세워 분기별·연도별 교자재를 비롯 다양한 교육 부자재까지 하나부터 열까지 만들고 수행하는 국내 보육교사의 현실과 달리, 스웨덴은 취학 전 교육과정에 맞춰 목표 및 활동을 계획하나, 짜여진 틀 없이 최대한 아동의 흥미에 초점을 맞춰 프로그램을 진행한다. 이는 스웨덴 국가의 프뢰벨(Friedrich Wilhelm August Frobel·독일 교육가·유치원의 창시자) 교육철학과 연관이 있다.

즉 아이들은 자기 활동인 놀이를 통해 인간의 본성을 신장시키는 것이며, 놀이도구는 그 중요한 매체라는 프뢰벨의 영향으로 정서적인 안정과 사회발달을 중시하는 데 더욱 주안점을 두고 읽기·쓰기·셈하기 등 구조화된 활동보다 놀이를 통해 또는 책을 읽으며 자연스럽게 가르치는 것.

여기에 대부분 맞벌이 부모를 위해 주 5일간 오전 6시30분부터 오후 6시30분까지 연중 개방하는 형태의 보육환경은 매일 아침 출근전쟁을 치르는 한국의 근무형태와 비견해도 시사점이 크다.

■ 유아교사·레크리에이션 강사·보조교사·보육모 등 4종 전문인력 운용

스웨덴의 보육인력은 총 4가지 유형으로 나뉜다. 대학서 3년 반 동안의 교과목(교수 방법·발달심리학·가족사회학)을 이수한 유아교사가 첫번째. 유아교사는 푀르스콜라·개방형 푀르스콜라·유아학급 등에서 1~6세 아동을 돌보며 교육활동을 계획·실행하는 핵심 보육인력이다.

둘째로는 대학서 3년간 교과목(교수방법·발달심리학·여가활동·레크리에이션)을 이수한 레크리에이션 강사로, 6~12세 아동의 레저타임을 담당한다.

또 유아교사와 더불어 푀르스콜라서 일하기도 한다. 셋째는 보조교사. 고등학교에서 3년간 아동 및 레크리에이션 프로그램을 전공하거나 지방자치단체에서 운영하는 성인교육기관 이수자(1년). 하지만 보조교사라고 해서 보조적 역할에만 머무르지 않고 유아교사와 더불어 보육필드를 책임진다.

넷째는 가정보육을 위한 보육모. 유아교사·보조교사와 같이 공식적인 교육 루트를 밟진 않았으나 지방자치단체가 운영하는 기관서 일정기간의 훈련을 받고 자신의 집에서 보육을 제공하는 것. 자신의 자녀를 포함 다양한 연령대의 아동들을 유동적인 시간대에 자신의 집에서 돌본다는 장점이 있어 공급의 폭이 넓다.

핀란드

핀란드는 1946년~1955년 최대 출산율(3.37명)을 기록하다 70년대 전반 1.62명 수준까지 떨어졌다. 하지만 2014년 1.80명 수준으로 출산율 상승과 동반해 여성의 경제활동 참여율 또한 65.6%로 덴마크·스웨덴 및 영국에 이어 유럽 내 가장 높은 수준의 여성 취업률을 유지하고 있다.

장밋빛 성과를 얻는 데 일등공신은 보육의 ‘품질관리’였다. 핀란드는 1973년 보육법을 개정해 일반적인 아동복지로부터 보육 서비스를 분리하는 작업을 했다. 이후 지방자치단체에서 보육을 책임지고 모든 아동에게 보육 서비스를 제공하는 데 팔을 걷었다.

85년도에는 재가아동보육수당법을 제정, 3세 미만 자녀를 양육하는 부모가 공공보육을 이용치 않을 경우 수당을 지급하고 96년에는 취학 전 모든 아동으로 지원대상을 확대하는 등 법망을 조였다. 여기에 핀란드 보육 정책인 ‘ECEC’가 효자노릇을 톡톡히 했다.

■ 출산율 상승, 여성 경제 참여까지 두 마리 토끼 잡아

ECEC(Early Childhood Education and Care)는 아동을 위한 목적지향적인 조기교육과 가족을 위해 제공되는 아동보육제도를 동시에 충족하는 시스템이다. 아이를 중심에 놓고 교육하는 핀란드 교육은 ‘평생교육’이란 관점에서 바라보고, 특히 여성의 취업을 돕기 위한 유아교육은 지양해야한다는 데 포인트가 있다.

이 시스템의 주 목적은 성장과 발달을 위한 최상의 조건에서 아동에게 포괄적인 서비스를 제공해 아동이 안전한 환경에서 자유와 행복을 누릴 수 있도록 하는 것. 특히 지방정부는 관할지역 내 아동과 부모에게 보육 서비스를 제공할 의무가 있다.

보육시설 유형은 Day-care-Center(지방정부의 승인 필요)로 불리는 공립어린이집과 국내 재택 놀이방과 유사한 형태의 Family Child care(지방정부의 승인 필요)가 있다. 부모가 부담하는 보육료 수준은 매월 보육료 상한액 범위에서 부모의 소득에 따라 누진 부과되고, 지방에 따라서도 수준이 상이한 것은 핀란드 역시 부모의 근로형편에 맞는 보육 서비스를 제공한다는 점에선 국내와 비슷한 실정임을 말해준다.

엄마들에게 최대 3년의 육아휴직을 할 수 있는 법적 권리에도 불구, 굳이 휴직을 하지 않더라도 일과 양육을 병행할 수 있는 매력적인 보육 콘텐츠, ‘데이케어센터’도 출산율 사수꾼이다.

국내의 유아원·유치원·어린이집에 해당하는 데이케어센터(공·사립)는 핀란드의 수도인 헬싱키 내에만 수백 곳이 소재하고 있다. 하지만 데이케어센터 어디든 아동 1인 당 보육료가 월 254유로를 넘길 수 없다. 더구나 운영시간도 오전 7시30분부터 오후 5시까지. 일부 시립센터는 야간근무 직업을 가진 부모를 위해 24시간 운영, 놀이와 교육 및 아침·점심·간식을 제공해 부족함없는 보육현장을 일구고 있다.

■ 엄격한 보육교사 자격 기준 적용, 교사 신뢰도 높아

핀란드의 보육교사는 최소한 사회복지와 의료 관련 분야에 중등교육 학위가 있어야 하고 교사 3명 중 한명은 교육학 학사·석사 또는 사회과학 학사학위가 있어야 교사로서 필드서 뛸 수 있다. 교사의 ‘질’이 담보되자 부모들의 신뢰도 또한 높다.

핀란드에서 어린이집 공급의 책임은 지방자치단체에 있다. 취학 전의 모든 아이들은 ‘무조건적으로 보육을 누릴 권리’가 있는데 이를 위해 지방자치단체는 부모의 육아휴직이 끝날 무렵, 부모가 자녀양육을 위해 선택할 수 있도록 다양한 보육서비스를 제공할 의무가 부과된다. 따라서 자치단체에서 제공하는 어린이집은 부모의 소득수준과 취업 여부와 관계없이 원하는 경우 모두 이용이 가능하다.

노르웨이

노르웨이도 다른 노르딕 5개 국가(노르웨이·덴마크·스웨덴·핀란드·아이슬란드)와 마찬가지로 보육비용의 상당 부분을 국가가 책임진다. 노르웨이의 유치원은 중앙정부와 지방자치단체로부터 공공 재원 자원과 부모의 부담금으로 운영된다.

공공 재정 지원은 매년 2011년 기준 GDP의 1.7%에 육박, 부모가 부담하는 비용에 대해서는 2004년 국가 수준서 한달 기준 부모 부담 상한액(maximum parent’ fees)을 제한하고 있는데, 국가는 공·사립 기관에 차별 없이 설립·운영 비용을 지원하고 있다.

2006년 1월부터 발효된 유치원법에서는 지역 내 유치원을 관할하는 지자체는 모든 인가받는 비공영(사립)유치원에도 일반 운영비에 대한 보조금을 지원하여야 하며, 공공 보조금과 관련해서 공립 유치원과 평등하게 취급되어야 한다고 명시되어 있다.

주목할 점은 자녀 수에 연동한 비용할인 적용 비율은 매우 높다는 것. 98.1%가 둘째 자녀에 대해 30% 이상 할인된 비용을 적용하며, 셋째 자녀에 대해 50% 이상 할인된 비용을 적용하고 있다.

유치원 이용 시간당 비용은 (4~6세 아동)주당 33~40시간 이용시 월평균 6천684크로네가 소요된다. 그런데 일반 사립유치원과 가정 어린이집 이용에 소요되는 비용의 대부분을 지자체와 정부가 보조한다.

특히 사립유치원 운영을 위한 총 지출 중 가구 부담액은 17%로서 2012~2013년 기간 중 지자체 보조금이 82%까지 증가했다는 점은 보육에 대한 정부차원의 지원이 확실하다는 점을 시사한다.

■ ‘행복한 어린시절을 지켜주자’ 사회 인식 성숙

노르웨이 보육현장의 핫 이슈는 항상 ‘노르웨이 사람의 행복한 어린 시절’을 지켜주는 것. 아동 중심적 시각에서 유치원을 평생 교육의 시작점으로 인식하고 양성평등과 사회통합 등 노르웨이가 중요시하는 기본 가치를 생애 초기단계부터 체득할 수 있도록 한 프로그램이 매력적으로, 꽉 짜여진 교육 틀에서 생활하는 한국의 어린이·아동·부모 및 교육계에 던지는 메시지가 크다.

노르웨이 육아정책을 관장하는 기본법은 1975년 최초 제정된 유치원법(Kindergarten Act)이다. 현재 유치원법은 2006년 1월 발효된 것을 기초로 한다.

유치원법은 지방자치단체들이 지역 내 수요에 충분한 유치원을 확보할 의무가 있음을 선언하고 있는데, 사립 유치원은 유치원법에서 요구하는 유치원의 목적과 내용, 요구를 충족할 경우 인가받을 권리가 법적으로 보장된다. 유치원의 인가는 지방자치단체의 소관으로, 지방자치단체는 인가와 함께 유치원 운영 지침을 제공할 의무가 있다.

노르웨이에서 아동들은 대부분 5세 이전에 취학 전 교육과 보호의 통합 체계에서 교육을 받기 시작한다. 노르웨이의 정규 보육서비스 제공기관은 유치원(barnehager)과 가정어린이집(famile-barnehager)로 구분되며, 이밖에도 부모와 아동이 함께 참여할 수 있는 개방형유치원(open barnehager), 그리고 학교 전후 시간 이용이 가능한 학동어린이집(Skolefritid-ordiningen)이 있다. 유치원 서비스는 0~5세를 포괄한다.

종일제를 기본으로 하지만 시간제로도 이용 가능하다. 개방형 유치원은 부모와 아동이 함께 참여할 수 있고 유치원 교사들의 지도하에 시간제 활동을 제공한다.

스웨덴·덴마크에 비해 공립기관의 비율이 낮은 편인 노르웨이는 공·사립에 상관없이 공공재정이 투입되며 기관 이용과 가정 내 보육에 대한 부모 선택권을 존중해 ‘양육 수당(Cash for care)’을 지급하는 것도 한국과 유사한 점.

더불어 유치원 이용비율이 급격히 증가(특히 2009년 1세 이상 아동에 대한 유치원 입학 법적 인정)된 지난 10여 년간 교사의 수급부족 문제는 유치원의 질적 수준과 직결되는 문제로 급부상했다.

이에 노르웨이 정부는 교육기관 및 지자체의 협력을 통해 2007년부터 ‘현장 기반 유아교사교육 (workplace-based early childhood teacher education)’을 도입했다. 4년의 시간제 학사학위 과정으로 유치원의 보조교사 중 학생을 선발하며 학생은 학사학위 과정을 밟는 중 유치원 현장에서 최소 50% 이상 일하도록 하는 것. 유치원 교사를 양성하는 표준 교육 프로그램과 함께 이러한 노력으로 교사 수급 부족이 조금씩 해소되고 있다.

우는 아이를 낯선 공간에 떼어놓고 오늘도 산업현장으로 발걸음을 옮기는 한국의 엄마·아빠는 아이들이 행복하게 뛰어놀며 건강한 먹거리를 제공받는 데 앞서 사회·정부의 보육 공동체적인 인식과 더불어 질적으로 담보된 전문교사와의 행복한 시간을 꿈꾼다. 다른 나라의 보육판이 부럽다는 감상은 접자. 이제 한국의 출산율은 곤두박질 칠대로 떨어졌다.

미래의 먹거리인 4차 산업혁명을 논하는 2017년. 출산율은 국내 및 인류의 미래 생존의 문제다. 이제라도 해외의 좋은 사례를 벤치마킹, 경기도 뿐 아니라 대한민국의 행복한 보육판을 위해 의지를 다질 때다.

경기도가족여성연구원 백선정 가족행복정책부 연구위원은 “북유럽 보육의 키 포인트는 일하는 부모에게 최대한의 도움이 되는 현실적인 보육 서비스 실현에 초점이 맞춰져 있다는 것이다.

특히 어린이집에서 아침식사를 제공하는 등 디테일한 보육 서비스가 높은 여성 경제활동 참가율과 양성평등한 가정생활의 초석을 가꿔야한다는 사회인식과 법적 제도라는 삼각주를 형성, 보육의 판을 튼실히 만들고 있다”며 “차량 미이용, 보육일지 미작성 등 형식을 파기하고, 직접 부모의 의견을 보육현장에 반영하는 활발한 의사소통 체계 또한 벤치마킹 대상”이라고 말했다.

권소영기자

자료 제공=경기도가족여성연구원

로그인 후 이용해 주세요