[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 1.프롤로그

열린 사고로 다양성 중시… 국태민안 꿈꾼 실용학파의 뿌리

통일 이후 중국과 교통하는 국제 교통로로 개방성의 중심에 있었다. 고려시대 역시 건국 주체가 경기지역 출신이다. 서해와 예성강을 아우르는 송도를 기반으로 하는 해상세력 왕건과 연천과 철원을 기반으로 하는 농림 세력 궁예의 대결은 왕건의 승리로 마감되면서 새로운 국가 고려가 건국됐다.

조선의 건국 역시 경기지역을 기반으로 하는 신진사대부들과 무장 출신의 이성계의 결합이 경기지역을 기반으로 하고 있지만 무능과 부패로 얼룩진 구 왕조를 물리치고 새로운 국가를 창출했다. 이로 볼 때 경기지역은 우리 역사에서 건국의 중심축이자 문화와 교류의 종심지이다. 이를 어느 누구도 부인할 수 없다. 그렇다면 조선시대 경기지역은 어떤 의미를 가지고 있을까.

경기 지역만의 정체성과 그 정체성을 기반으로 하는 사상은 과연 무엇일까. 물론 경기지역은 수도 서울을 포함하고 있기 때문에 정치, 경제, 사회, 문화의 중심일 수밖에 없다. 그렇다고 이것이 과연 경기지역의 정체성이라고 할 수 있을까.

조선후기 실질적인 주자성리학의 중심지는 서울과 경기지역이 아닌 퇴계학통의 근원지인 영남이고 율곡의 학통을 계승한 우암 송시열 학문의 근원지인 호서이기도 했다. 이들은 수도가 아닌 지방이지만 산림(山林)으로 서울의 관료들을 지배했다. 그렇다고 한다면 경기지역이 주자성리학의 중심지라고 말할 수는 없는 것이다.

그렇다면 경기지역의 정체성과 사상은 무엇인가. 그것은 바로 국가 전체의 개혁을 주도하면 민산(民産)을 풍부하게 하고 국가를 안정시키기 위한 실학(實學)에 있는 것이다. 더불어 실학을 기반으로 열려 있는 사고를 통해 다양한 문화를 받아들이는 개방성에 있다. 이러한 실학과 개방성은 다른 지역에서 드러나지 않은 경기지역만의 독특성이라 말할 수 있다.

실학을 조선후기 경세치용과 이용후생, 실사구시의 학품만으로 규정하는 이들이 있을 수 있지만 실학이란 말 그대로 시대에 맞는 실질적인 실용지학(實用之學)이다. 그렇기 때문에 조선 초기 주자성리학도 실용지학이 될 수 있었고 그 학문을 익혀 경세가로 활동한 이들은 모두 실학자라고 할 수 있다. 그런 측면에서 경기지역은 건국의 주체 지역으로 백성을 위한 위민정책을 만들기 위한 실학이 발전할 수밖에 없었다.

더불어 경기지역은 특유의 개방성을 보여주고 있다. 개방성이란 외부적 개방성과 내부적 개방성을 들 수 있다. 외부적 개방성이란 대외교류의 추진 및 확대를 의미하는 것이고 내부 개방성이란 주자성리학만이 아닌 다양한 학문 사상을 수용하고 자신이 신분을 뛰어넘는 발상과 행동을 추구하는 것을 의미한다. 즉 사농공상(士農工商) 체제하에서 이를 뛰어넘는 새로운 사회구성을 추구하는 것과 양반사대부의 특권을 내려놓고 이를 통해 실용적 사고와 행동을 하는 것을 의미하는 것이다.

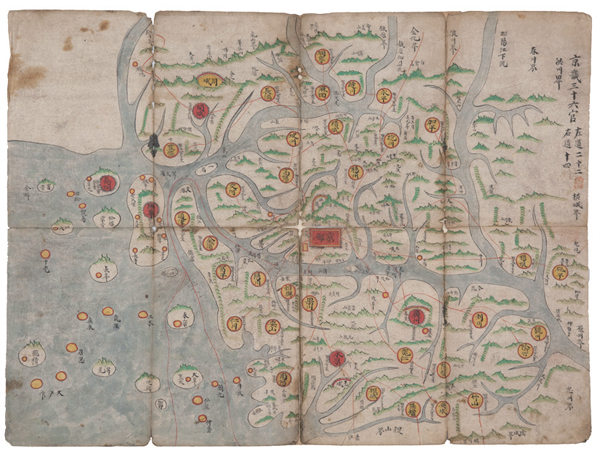

경기지역은 삼국시대부터 중국과 교통하는 개방성을 갖고 있는 지역이었다. 신라가 한강 유역을 점령한 이후 대당 무역기지로서 강화의 혈구진과 남양의 당성진을 이용했다. 이와 같은 교통로는 중국과 무역을 통해 선진 문화를 받아들였고 이는 자연스럽게 한반도의 새로운 문화를 창조하는 구심점 역할을 했다.

조선시대 역시 경기지역은 수도인 한성부를 둘러싸고 있으면서 해상과 육로 등 주요 교통로와 직접 연결돼 발전했다. 육로는 한성을 중심으로 하여 방사선 모양으로 전국에 뻗어나갔는데 경기도는 서울과 지방을 연결하는 중간 경유지로서 기능을 했다. 이러한 지리적 요인 때문에 경기지역의 도시는 예성강 이북 지역의 도시나 금강 아래 지역의 도시들에 비해 훨씬 빠른 성장을 가져왔다.

특히 경기지역은 조선 후기부터 상업의 중심지로 발전하면서 다양한 물류의 유통이 존재했다. 광주의 송파장은 영남에서 충청을 거쳐 서울로 올라가는 한강변의 유통 거점이었다. 특히 송파장은 서울의 시전상인이 갖고 있는 금난전권(禁難廛權)이 적용되지 않게 설정한 곳이어서 시장의 활성화가 촉진됐다.

양주의 누원점은 서울에서 원산과 함경도를 잇는 교통의 요지에 형성됐고 안성은 영남로와 호남로를 이어주는 길목에 위치해 충청도와 전라도의 토산품이 집하되는 지역이었다. 특히, 중국과의 교통이 편리하여 일찍부터 대외무역을 비롯한 상업이 발달할 수 있었다. 이와 더불어 개성의 송도상인(松都商人)은 세계 최초의 복식 부기인 송도사개문서를 작성할 정도로 탁월한 상업 능력을 갖추고 있었다.

이러한 특성으로 인해 경기지역은 일찍부터 실용적 사고가 발전할 수 있었다. 지리적 측면에서 강과 인근해 있으면 강을 통해서 성장하는 특유의 개방성이 드러난다. 이러한 개방성은 자연히 경기지역을 발전시켜 조선후기에는 교하, 양근, 가평, 여주 등 서울에서 100리권인 원교(遠郊)의 범위를 벗어난 지역임에도 불구하고 ‘경읍(京邑)’이라 불렸다.

경기지역은 조선 건국을 전후해 지역의 문화가 실용적 형태로 나타났다. 이러한 가장 큰 변화는 바로 당대인들이 실학으로 평가하는 성리학의 등장이었다. 고려 말 불교의 폐단은 극심했다. 이러한 불교의 폐단으로 인해 이제현과 정도전 그리고 권근 등은 성리학의 ‘인의충신(仁義忠信)’ 등의 수기(修己)와 충효를 비롯한 오륜과 육예(六藝)의 학습으로 제가(濟家), 치국(治國), 평천하(平天下)의 실효성을 거둘 수 있다고 판단했다.

즉 고려말 조선 초기 성리학자들은 성리학을 실학이라 규정짓고 불교와 한당(漢唐) 유학을 대신해 새로운 국가 수립의 기반으로 삼았다. 이러한 실학으로 인하여 조선 건국 후 국가 체제를 수립하고 부정부패를 일소하는 사상으로 인식했다.

조선 초기 경기지역의 대표적 행정가이자 사상가인 황희는 성리학을 실학으로 인식하고 세종대 실용적 경세사상을 보여주었다. 그의 경세사상의 핵심이 ‘인권존중과 민본의식, 개혁을 통한 백성의 불편과 고통 해소’를 목표로 하고 있음과 더불어 구체적인 경세 정책으로는 ‘기강 확립 방안, 치안과 국방강화책, 빈민구제책, 교육정책, 언론과 여론 중시’의 5가지 측면으로 나타났다.

황희와 같은 파주 지역 출신인 율곡 이이 역시 실학을 추구한 인물이었다.

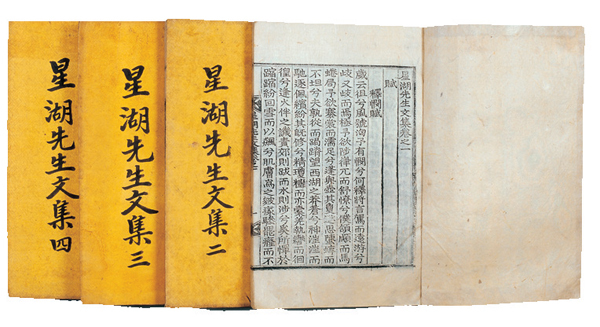

율곡은 경세학을 추구한 인물로 실천이 수반되지 않으면 학문과 지식은 의미가 없다고 보았다. 학문은 실천적으로 현실에 적용돼야 그 존립 기반이 확보되는 것이기 때문이라고 보았다. 이처럼 이이는 성리학 전성기와 실학의 맹아기에 위치해 성리학을 하면서도 실학적 사유에 앞장섰던 선구자라고 할 수 있다. 율곡 사상의 특성은 이후 전개된 경기지역 사상가들의 학풍에 지대한 영향을 미치게 됐으며 영남 유학의 단조로움과 달리 다양성을 중시하는 학풍의 전개를 가져왔다.

이들은 정조를 보좌해 학문과 문화예술의 발전을 도모했으며 개혁의 시범도시이자 실학의 도시로 화성신도시를 건설했다. 화성에는 그들이 구상했던 개혁론을 실제 정책으로 입안해 시행했으며 그 결과 ‘양반 상인론’과 ‘국영 시범농장론’ 같은 상업과 농업 진흥책이 실현됐다. 결국 경기도의 사상과 사상가들은 백성을 위한 실질적인 정책을 만들고 학문과 사상의 다양성을 추구하는 지역의 정체성을 보여주었다.

이제 1년간 본보에서 21세기 경기도의 발전을 위해 온고지신(溫故知新)의 마음으로 근대 이전의 경기지역 사상가들과 그들의 사상을 되돌아 보고자 한다. 이는 단순히 예전의 역사를 보는 것만이 아니라 이전의 역사를 통해 오늘의 경기도와 한국 사회를 발전시켜보고자 하는 것이다. 그래서 경기지역의 사상과 사상가들을 연구하는 중진 학자들과 함께 깊이 있으면서도 독자들이 쉽게 이해할 수 있도록 최선을 다해 연재를 할 것이다. 독자제현(讀者諸賢)의 기대와 성원이 있기를 기대한다.

김산 홍재연구소장

로그인 후 이용해 주세요