[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 여성, 실학과 통하다_강정일당

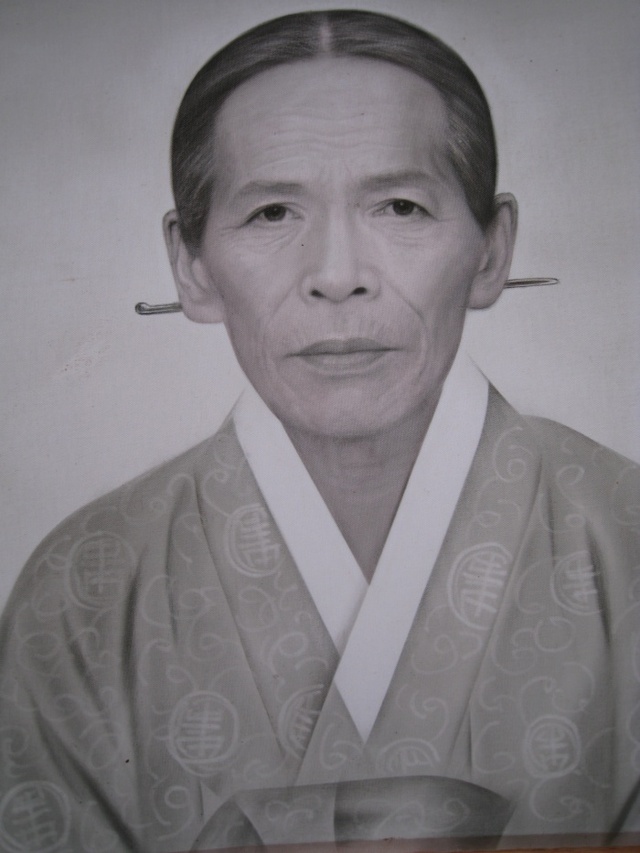

더 나아가 아내가 사망하자 그녀의 업적들을 한 데 모아 전 재산을 들여 그녀의 문집을 간행해 주었다. 멋있는 남편에 뛰어난 아내의 만남이 아닐까! 이 부부가 바로 정조·순조대에 살았던 탄재(坦齋) 윤광연(尹光演, 1778~1838)과 강정일당(姜靜一堂, 1772~1832, 이하 ‘정일당’이라고 약칭함)이다.

가난 속에서도 남편을 학문의 길로 인도하다.

정일당의 본관은 진주로, 부친 강재수(姜在洙)와 모친 안동 권씨[權瑞應의 딸] 사이에서 2남 1녀 가운데에 외동딸로 태어났다. 어려서부터 총명했던 그녀는 사서삼경(四書三經) 등을 익혔고, 시문과 서화에 능하여 “백세에 표상이 될 만한 천인(天人)”이라 칭송되었다. 안동 권씨의 태몽에 “이 아이는 지극한 덕이 있어 지금 너에게 맡긴다.’고 한 꿈을 꾼 지 얼마 되지 않아 정일당이 태어났다고 한다. 이 때문에 그녀의 이름을 ‘지덕(至德)’이라 불렀다.

정일당의 가계는 대대로 벼슬을 하던 선비 집안이었지만, 조부 강심환(姜心煥)과 부친이 일찍 사망하면서 가세가 기울어 경제적으로 매우 궁핍하였다. 1791년(정조 15) 스무 살 때 충주에 사는 여섯 살 연하의 윤광연과 결혼했다. 남편 역시 학문을 숭상한 양반가의 자제였으나, 집안이 곤궁하여 생계 마련을 도모하느라 글공부를 할 수 없었다. 어려운 집안 형편 탓에 부부는 결혼한 후에도 삼 년간 친정인 충청도 제천에서 생활하였고, 아홉 남매를 모두 첫돌을 맞이하기 전에 잃었다.

3년 뒤 시댁이 있는 충주로 이사했지만 부부의 생활고는 극심해졌고, 급기야 고향을 떠나 경기도 과천에서 남의 땅을 빌려 살았다가 다시 한양 남대문 밖 약현(藥峴, 현 중림동)으로 이사했다. 그녀의 나이 마흔세 살 되던 해였다. 그곳에서 정일당은 서당에서 아이들을 가르치는 남편을 만류하여 학문을 독려하였고 삯바느질로 생계를 이으면서 남편의 학문 뒷바라지에 소홀하지 않았다.

심지어 그녀는 독학하던 남편의 학문이 어느 정도 수준에 오르자 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 6세손인 당대의 학자 강재(剛齋) 송치규(宋穉圭)의 문하에 들여보내 성리학을 배우도록 하였다. 이로 인해 남편은 당대의 명사들과 교유할 수 있었고, 혜강(惠崗) 최한기(崔漢綺)와도 일정한 교분을 쌓을 수 있었다.

정일당이 본격적으로 학문을 시작한 나이는 30세 무렵이었다. 윤광연이 과거 시험을 준비할 때마다 그 옆에서 바느질을 하면서 남편의 글 읽는 소리를 듣고 깊은 뜻을 음미하였고, 시간 날 때마다 항상 유교 경전을 암송하였다. 그래서 비교적 늦은 나이에 학문을 시작하였지만, 유교의 13경을 두루 섭렵하였을 뿐만 아니라 13경을 깊이 골몰하여 연구하였다. 특히 『주례(周禮)』·『이아(爾雅)』·『춘추좌씨전(春秋左氏傳)』·『격몽요결(擊蒙要訣)』 등의 책을 탐독하면서 폭넓은 지식을 쌓아 나갔다.

정일당이 가장 관심을 두었던 공부는 『중용(中庸)』이었다. 『중용』은 성리학의 기초가 되는 책으로, 그녀는 일생 동안 자연과 사람의 이치를 연구하는데 몰두하였고 성품과 천명(天命)의 근원을 탐구하였다.

유교 경전과 성리학을 공부하는 데에 간혹 의심나거나 궁금한 것이 있으면 남편이나 그 친구들에게 질의하였고, 남편의 스승 강재에게도 어려운 내용과 예법을 문답하였다. 이로써 그녀는 성리학뿐 아니라 시와 문장, 그리고 글씨로 유명하게 되었다. 한편 그녀는 50여 년 전에 태어난 임윤지당(任允摯堂, 1721~1793)을 흠모한 나머지 “남녀의 품성은 차이가 없고 여성도 성인이 될 수 있다”라는 윤지당의 주장을 평생 자신의 중요한 모토(motto)로 삼았다.

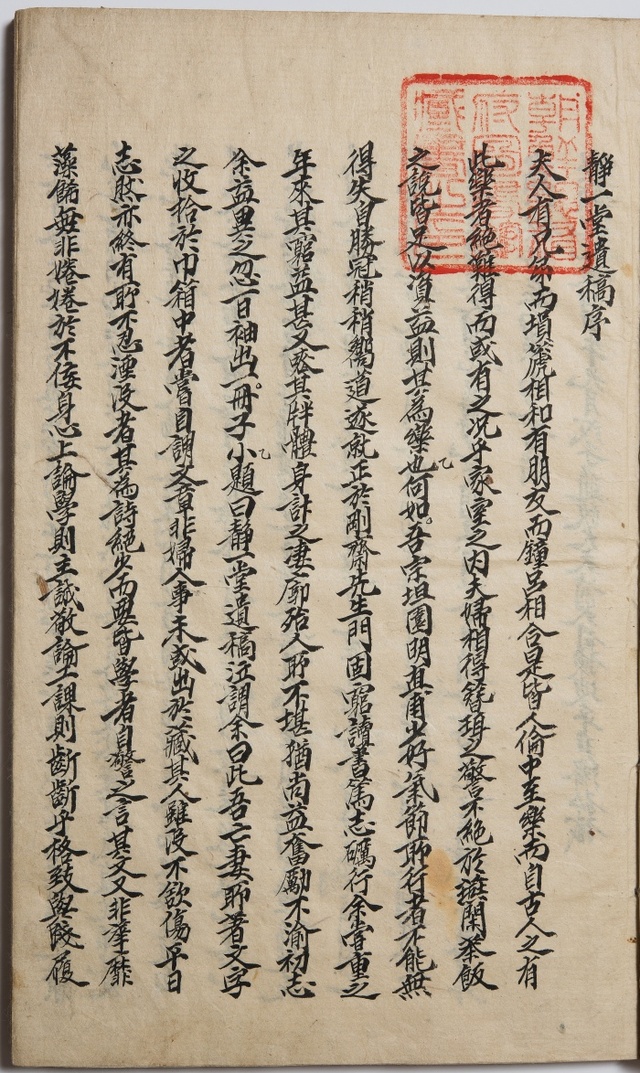

강정일당에 대해 권우인(權愚仁)은 “비록 아녀자가 지은 것이라 하지만 여자의 기상이라고는 전혀 없고, 산속에 숨어 사는 선비가 뜻이 있어서 학문을 연구하는 글과 같다.”라고 평할 정도로 그녀는 시문에 능한 훌륭한 문인이었다. 뛰어난 재능과 학문에 대한 열정을 가진 그녀는 각고의 노력 끝에 10여 권에 이르는 글을 저술하였는데, 이것이 바로 『정일당유고(靜一堂遺稿)』로 전해진다.

그녀의 재능은 가문적 영향이 컸다. 강희맹(姜希孟)의 후손으로, 어머니는 한수재(寒水齋) 권상하(權尙夏)의 동생 권상명(權尙明)의 현손녀였다. 문장으로 이름난 진주 강씨의 학문적 전통과 외가 쪽의 성리학적 학풍이 직·간접적인 영향을 주었다고 하겠다.

한 남자의 아내라기보다는 위대한 스승이었다.

정일당의 학문은 결국 남편을 뛰어넘었고, 남편과 더불어 학문적 토론을 하기에 이르렀다. 그리고 언제나 남편과 학문적 자세를 가다듬는 편지를 주고받았다. 종종 그녀는 남편에게 “배워서 쓰지 않으면 배우지 않은 것과 같습니다. 무릇 성현의 가르침은 그 당연한 것을 알면 행할 수 있습니다.”라고 하며 이론적인 지식에 머물지 말고 학문의 실행을 권면하였다.

그녀는 이처럼 남편의 스승이자 정신적인 멘토(Mentor)였다. 실제로 정일당의 학덕인의 면모를 본 윤광연은 “부인도 내가 한 가지라도 잘하는 것이 있으면 기뻐하였고, 한 가지라도 허물이 있으며 걱정하여 충고하였다. 내가 우둔하여 모두 실천하지 못했지만, 부인의 좋은 말과 바른 충고는 죽을 때까지 가슴에 새겼다.”라고 했을 정도였다. 1832년(순조 32) 9월에 정일당이 죽자, 그는 하늘이 나의 좋은 벗을 빼앗아갔다고 한탄했다. 향년 61세였다.

조선시대 가부장적인 사회에서 여성은 정규교육을 받지 못하였고, 학문 활동을 할 수 없었다. 여성들의 교육은 오로지 일상적으로 이루어지는 가사를 익히고 부도(婦道)를 익히기 위한 초보적이고 제한된 교육이었다. 이러한 시대적 상황에서도 정일당은 가난한 가정환경을 극복하고 성인이 되는 공부에 목표를 두고 학문과 수양에 전념하였으며, 평생 선비 같은 삶을 살았다.

그런 만큼 그녀는 분명 성리학을 연구하고 수련한 여류 문인이자 성리학자였다. 물론 그녀는 부덕을 기르고 교양을 쌓으며 봉제사(奉祭祀), 접빈객(接賓客)의 가정 관리에도 심혈을 기울였기에 올바른 현모양처의 표상이 되기도 했다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요