쌀값 하락, 가축질병, 청탁금지법 '삼중고'… 농가소득 5년만에 뒷걸음질

쌀값 하락과 청탁금지법, AI와 구제역 등의 여파로 지난해 농가 소득이 5년 만에 뒷걸음질쳤다.

지난 한 해 농가를 위기 몰아넣었던 ‘삼중고’가 고스란히 농가 평균 소득에 영향을 미친 것이다. 반면, 해조류 양식 수입이 늘면서 어가(漁 家) 평균 소득은 큰 폭으로 늘었다.

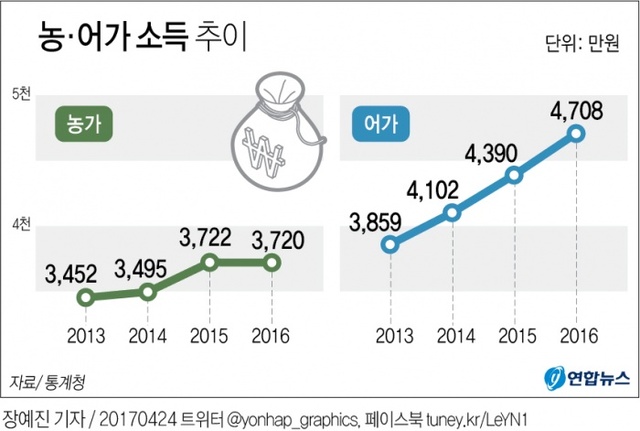

통계청이 24일 발표한 ‘2016년 농가 및 어가 경제조사 결과’에 따르면 지난해 농가 평균소득은 전년보다 18만 원 줄어든 3천719만 7천 원으로 집계됐다.

농가소득 증가율이 감소한 것은 2011년(-6.1%) 이후 처음이다. 2015년엔 농가 평균소득이 전년 대비 226만 5천 원(6.5%) 늘었다. 경기지역 농가소득은 4천97만 8천 원으로 전년보다 0.1% 줄었지만, 전국 평균보다 높았다. 자산은 8억 6천43만 6천 원, 부채는 4천611만 8천 원으로 전국 평균(자산 4억7천430만9천원, 부채 2천673만원)을 상회했다.

전국 농가의 소득 종류를 보면 농작물 수입(-6.2%)과 축산수입(-12.4%)이 전년보다 모두 감소하면서 농작물, 축산물 등으로 벌어들인 농업소득이 1년 전보다 10.6% 줄었다. 이에 따라 농업 총수입 대비 농업소득의 비율인 농업소득률은 33.4%에서 32.2%로 하락했다.

쌀값이 하락한데다 지난해 조류 인플루엔자(AI)와 구제역 여파 등 가축 질병의 여파로 축산물 수입이 줄었기 때문으로 분석된다. 청탁금지법의 여파로 소고기 등 축산물의 소비가 움츠러든 것도 한 몫 했다.

농업소득은 전체 농가소득의 27.1%를 차지한다. 평균 농업 외 소득은 1천525만 2천 원으로 전년보다 2.1% 늘었다. 농외소득은 농가가 취득한 농산물을 가공하거나 음식점 등 겸업활동을 통해 얻은 소득이다.

농가의 평균부채는 2천673만 원으로 1.8% 줄었다.

영농형태별로 보면 축산농가 소득이 7천743만 3천 원으로 가장 많았고 과수농가(3천443만 4천 원), 채소 농가(2천928만 원), 논벼 농가(2천211만 7천 원) 순이었다. 축산농가는 가계지출(3천870만 5천 원), 자산(7억 8천256만 8천 원), 부채(7천153만 6천 원) 등 부문별로 가장 많았다.

농가와 달리 지난해 어가의 평균소득은 4천707만 7천 원으로 전년보다 7.2% 늘었다.

소득 가운데 어업소득 비중은 전년보다 3.9%p 증가한 56.5%로 집계됐다. 지난해 어가의 평균 어업소득은 해조류 등 양식수입이 늘면서 2천659만 8천 원으로 전년보다 15.2% 증가했다. 어업 총수입에서 어업소득이 차지하는 비율을 뜻하는 어업소득률은 45.6%에서 48.6%로 상승했다.

70대 이상 경영주의 어가 소득은 2천195만 1천 원으로 전체 연령대 중 가장 낮았다. 40대 이하 경영주 어가 소득은 1억 1천29만 7천 원으로 전체 연령대 어가 평균보다 두 배 이상 많았다.

정자연기자

로그인 후 이용해 주세요