[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 억울하게 죽은 무불통지의 학자관료, 이가환

승인

2017-06-19 14:12

정약용은 이가환과 함께 신유옥사를 겪었다. 다행히 목숨을 건져 긴 유배생활을 했는데, 마침내 18년 만에 유배에서 풀려나 고향에 돌아와서 이가환의 묘지명을 썼다. 그가 왜 이가환의 묘지명을 썼는가? 그가 천주교도로 몰려 억울하게 희생되었다는 사실을 알리기 위해서였다.

이가환의 자는 정조(庭藻), 호는 금대(錦帶), 정헌(貞軒)이다. ‘여흥 이씨’였는데, 그의 씨족이 서대문 안의 옛 정릉에서 살아서 세상 사람들이 ‘정릉 이씨’라고 불렀다. 이가환의 아버지는 이용휴(李用休)다. 그의 할아버지는 이침(李沈)이다. 할아버지 형제 가운데는 옥동 이서(玉洞 李溆), 섬계 이잠(剡溪 李潛), 성호 이익(星湖 李瀷) 등이 있었다. 학문적으로 뛰어난 집안이었다. 당색으론 남인계에 속했다.

정약용은 서울 생활을 시작하면서 이들 성호 쪽 집안사람들과 직접 교유하기 시작했다. 이가환은 정약용보다 20세 위였는데, 정약용에 따르면 그는 무불통지(無不通知)였다. 정약용이 역경(易經, 주역)을 읽으면서 어려움을 느꼈다. 그래서 하루는 이가환에게 물었다.

“다른 경(經)은 대략 통했는데, 주역만은 알 수 없습니다. 어떻게 하면 알 수 있습니까?”

이가환이 말했다 “나는 주역에 관해 이미 죽을 때까지 알 수 없는 것으로 판단했으니, 내게 묻지 말라.”

그래도 정약용은 주역에 관한 여러 학설서를 언급하며 주역 공부의 도움을 얻고자 했다.

“성호 선생의 <역경질서(易經疾書)>는 어떻습니까?”

“우리 집안의 책이라 일찍이 숙독해보았으나 주역은 알 수 없었다.”

“정산(貞山, 이병휴)의 <역경심해(易經心解)>는 어떻습니까?”

“그것도 우리 집안의 책이라 일찍이 숙독해보았으나 주역은 알 수 없었다.”

“내의선(來矣鮮)의 <역주(易註, 周易集注)>는 어떻습니까?”

“주역은 알 수 없었다.”

“오징(吳澄)의 <역찬언易纂言>은 어떻습니까?”

“알 수 없었다.”

“주진한(朱震漢)의 <상역上易>은 어떻습니까?”

“알 수 없었다.”

“이정조(李鼎祚)의 <주역집해(周易集解)>는 어떻습니까?”

“이 책은 조금 낫다. 그래도 알 수 없었다.”

이가환은 이내 스스로 수십 사람의 주역 학설을 들어 말했다. “모두 읽어보았으나, 주역은 알 수 없었다.”

또 말했다. “자네는 마음을 두지 말라. 무릇 역학은 흐릿한 사람이 하는 것이다. 자네처럼 분명한 사람은 결코 역학을 할 수 없네.”

또 말했다. “궁벽한 시골 먼 곳에서 종신토록 주역을 읽고서 마침내 ‘노 주역’, ‘최 주역’이라 호칭하는 자가 이루 셀 수 없는데, 자네도 장차 이러려는가?” 두 사람은 마침내 껄껄 크게 웃었다. ‘정헌묘지명’에 부기된 일화였다.

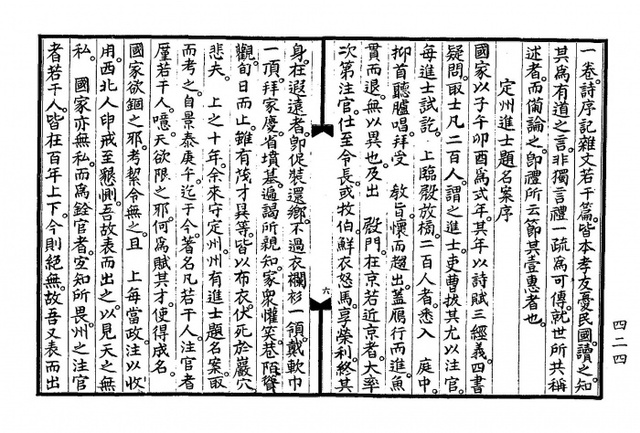

이가환의 학식을 호학군주 정조도 주목하고 있었다. 탕평의 일환으로 남인계로 소외된 인재인 이가환을 중용하고자 했다. 정조의 탕평은 오랫동안 당색과 지역에 따른 차별을 시정하고자 했다. 이가환의 ‘정주진사제명안서(定州進士題名案序)’라는 글에는 서북지역 차별의 슬픈 현실이 고발되어 있다.

이가환이 정조 10년에 평안도 정주 수령으로 부임했다. 그곳에 진사제명안(進士題名案)이 있어 열람해보았다. 당시 3년마다 시행하는 식년시에서 선비 200명을 뽑는다. 이들을 진사(進士)라고 한다. 이조에서는 이 가운데 관리를 임용한다. 그런데 정주에서는 1450년부터 그때까지 약간 명이 진사로 이름을 올렸는데, 그 가운데 관리로 임명된 자가 극히 소수였다. 이가환은 한탄했다.

“200명은 모두 대궐 뜰 가운데 들어가 고개를 숙이고 있다가 호명에 따라 절을 하고 교지(敎旨)를 받아 가슴에 품고 종종걸음으로 물러나온다. 기러기처럼 나란히 나아가 물고기처럼 줄지어 물러나는 것은 다를 게 없다.”

그러나 이들의 운명은 다 같지 않다. 출신지역에 따라 판이했다.

“대궐문을 나서면, 서울과 서울 부근에 사는 사람은 대체로 차례대로 관직을 얻어 벼슬이 현령이나 관찰사에 이른다. 아름다운 의복에 살찐 말을 타고 영화와 부를 누리다 인생을 마친다. 서울에서 먼 곳에 사는 사람은 바로 행장을 꾸려 고향에 돌아간다.

난삼 한 벌을 입고 연건 하나를 쓰고 귀가하여 부모에게 절하고 성묘하고 친지들을 두루 찾아뵙는다. 집안사람들이 기뻐서 웃고 마을 사람들은 목을 빼어 구경하며 열흘을 지낸다. 그것으로 끝이다. 아무리 재주가 남달리 뛰어나도 모두 벼슬 없이 시골에서 살다 죽는다. 슬프도다!”

임용을 막는 법령이 없고, 정조가 서북 인재 등용을 그토록 강조하거늘 정주 지역의 임용 사례는 참으로 저조했다. 그는 이 사실을 고발함과 동시에, 하늘이 인재를 차별하지 않고 국가 또한 인재를 차별하지 않음을 밝혀, 관직 임용을 맡는 자를 각성시키고자 했다.

이가환은 당색에 따른 공격을 심하게 받았다. 공격 구실은 두 가지였다. 첫째 이잠의 후손이란 점이다. 이잠은 이가환의 종조부로서, 숙종 때 조정 신료들을 비판하는 소를 올렸다가 장살당했다. 주류 노론로선 못마땅한 일이었는데, 마침 더 좋은 공격 구실이 생겼다. 바로 천주교다. 그가 사교에 물들었고, 사교도를 이끈다는 점이다.

천주교에 관한 한 그는 억울했다. 그는 한역서학서를 읽고서 서양의 학문에 조예가 깊은 것은 사실이었으나 종교로서 받아들이지는 않았다. 서학은 받아들였으나 서교는 받아들이지 않았다. 정조가 그를 시켜 책을 편찬해 수리와 역상의 원리를 밝히고자 했을 때, 그는 사양했다. 서학과 서교의 구분을 못하는 무리들에 의해 오해를 살까 우려한 것이다. 또한 천주교에 빠지는 젊은이들을 만류하기도 했다. 그로 인해 천주교도의 비판을 받았다. 그가 천주교도이고, 천주교도를 비호했다는 것은 중상모략이었다.

그러나 정조가 죽자 노론벽파와 정순왕후가 천주교를 빌미로 정적들을 숙청하고자 했다. 채제공 사후 남인 세력의 차기 지도자였던 이가환은 표적이 되었다. 이가환은 모진 고문에 6, 7일 만에 옥사하고 말았다. 그의 서학은 쓰이지 못하고, 오히려 탄압의 구실이 되었다. 그는 재능을 제대로 펴지 못하고 정치적으로 희생되었다.

김태희 실학연구소장

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요