취업과 내집마련 힘든 2030층, 남양주와 화성 등 농촌 찾는다…하지만 2030층 귀농자가 귀한 농촌의 암울한 현실

하지만, 영농 등의 목적으로 농촌에 정착하는 2030 청년 귀농층은 극히 미미한 수준이다. 귀촌ㆍ귀농을 위한 연령대별 맞춤형 지원은 물론 특히 미래 농업농촌을 위해 2030세대를 겨냥한 특화된 귀농 정책이 시급한 대목이다.

29일 통계청과 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2016년 기준 귀농어·귀촌인 통계’에 따르면 지난해 귀촌인은 총 47만 5천489명으로 전년보다 1.9%(8천711명) 증가한 것으로 집계됐다. 귀촌 가구는 전년보다 1.6%(5천99가구) 늘어난 총 32만 2천508가구였다.

귀촌인은 한 지역에 1년 이상 거주한 사람이 읍·면 농촌으로 이동한 사람을 의미하는 것으로 학생, 군인, 직장근무지 이동으로 인한 일시적인 이주는 제외한다. 또 종전에는 귀촌 범주에 ‘전원생활을 하는 사람’을 포함했으나 지난해부터 목적에 상관없이 농촌으로 내려간 이들을 모두 포함, 범위가 확대됐다.

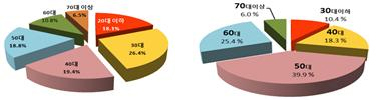

연령대별로 20대 이하(26.3%), 30대(24.9%)가 전체 귀촌인의 51.2%를 차지하는 등 귀촌인 절반가량이 30대 이하 젊은 층으로 집계됐다. 이런 현상에 대해 농식품부 등 통계 당국은 어려운 생활로 도심을 떠나 농촌을 찾는 2030세대가 늘어난 것으로 보고 있다. 특히 2030 귀촌인 규모가 컸던 상위 5개 시·군 중에는 남양주, 화성, 광주 등 도내 3개 주요 개발도시권이 포함돼 주목된다.

이재욱 농식품부 농촌정책국장은 “도시에서 경제적 여건이 어렵고, 취업난 등으로 농촌에서 새로운 가능성을 찾는 사람들이 늘어난 것으로 보인다”며 “농촌에서 생활환경이 많이 개선되고 6차산업 활성화 등이 추진된 점도 한 요인으로 작용했다”고 설명했다.

하지만, 영농을 목적으로 농촌을 찾는 2030세대 귀농자는 극소수에 그치고 있다.

지난해 귀농인은 전년 대비 7.5% 늘어난 1만 3천19명, 평균 연령은 54.2세로 0.2세 높아진 가운데 30대 이하 귀농자는 10.4%에 그쳤다. 반면 50대가 전체의 40%로 압도적으로 많았고 60대(25.4%), 40대(18.3%)가 뒤를 이었다. 농촌 미래 청년 농부들이 사라진 암울한 현실을 입증하고 있다.

귀농인은 한 지역에 1년 이상 살던 사람이 농촌지역(읍·면)으로 옮겨 농업경영체등록명부나 농지원부 등에 이름이 올라간 사람을 말한다. 영농을 위해 농촌에 정착하는 이들로 농촌 경제의 새로운 성장 동력원이다. 이에 농식품부 관계자는 “20∼30대 귀농인을 농촌 후계 인력으로 육성하기 위한 교육 확대, 귀농 창업 자금 우선 지원 등 맞춤형 지원을 강구하겠다”고 밝혔다.

김동수기자

로그인 후 이용해 주세요