[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 성시산림 조성기, 시대변화를 읽다

연암 박지원은 소설 <허생전>에서 언급하기를 ‘때를 만나지 못한 선비’의 대표적인 인물로 반계 유형원과 함께 졸수재 조성기를 꼽았고, 그 능력은 적국에 사신 보낼만하다고 높이 평가했다.

사신으로 가서 명분과 국익을 함께 지킬 수 있는 능력이란 풍부한 학식과 언변이 요구된다. 박지원의 관점에서 볼 때 조성기와 유형원은 가장 혁신적인 사상을 지녔으나, 체제에 용납되지 못했던 학자였던 셈이다.

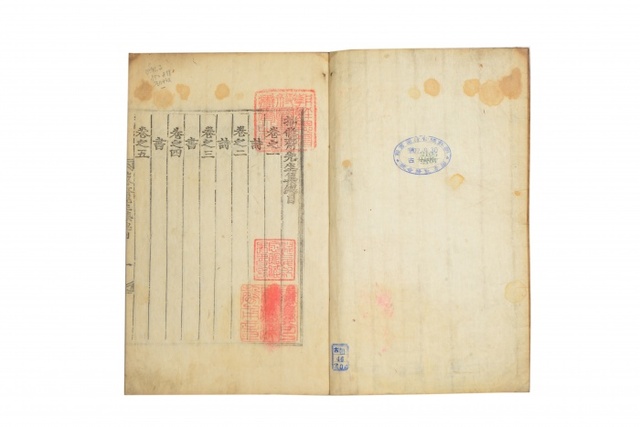

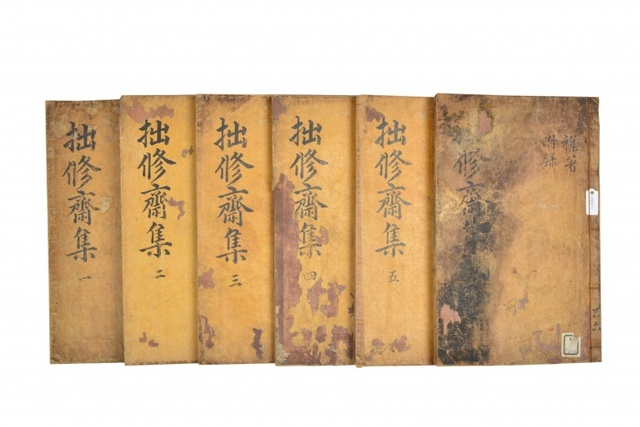

졸수재(拙修齋) 조성기(趙聖期, 1638~1689)는 17세기 서울에 거주했던 관료가문인 임천 조씨 출신의 인물이다. 그의 평생은 불우했다. 20세 무렵 찾아온 앉은뱅이 병으로 과거를 폐한 이후, 외부와의 접촉을 끊고 서재에서 공부하기를 30여년에 천지만물의 이치에 통달하였다고 한다.

그는 자신의 처지 때문이기도 했지만, 당대 상황과 제반 모순에 대해 대단히 비판적이었다. 스승과 제자라는 학문적 계보에 얽매이지 않았고, 주자학의 교조주의에 갇혀 있기보다는 자유로운 정신적인 탐색을 시도하였다.

서울학계와 성시산림의 등장

조성기가 성장했던 서울학계는 17세기 이래 수도권의 도시화가 서서히 진행되면서 서울과 근교에 생활권을 가진 성시산림(城市山林)의 출현이 이루어지던 시기였다.

주자성리학의 학풍을 고집하기 보다는 변화하는 서울이라는 공간위에 당색을 초월한 학문적 공감대를 형성해 나갔던 일군의 학자들이 등장하고 있었다. 이들은 변화하는 사회경제적 현실에 대한 방책 제시와 박학(博學)으로 표현되는 폭넓은 관심을 통해 개방적인 서울학계의 학풍을 만들어 갔던 그룹들이었다.

조성기와 함께 성장했던 그의 형제들도 이러한 학풍의 세례를 받았다. 조원기(황해도 관찰사), 조현기(인천부사), 조창기(사간원 사간), 조형기(경기도관찰사)는 실무관료로 활동하면서 재정과 경제 분야에 능력이 있다고 스스로 자부했다. 그리고 이들은 잠곡 김육을 종주로 하는 한당(漢黨)계열의 중심인물들이었다.

대동법과 호포론, 균평의 실현

조성기의 사상에 중요한 영향을 미친 인물은 중국 남송대의 학자 소옹(邵雍, 1011~1077)과 여조겸(呂祖謙, 1137~1181)이었다. 주자학이 점차 현실과 괴리되어 가는 점을 해결하기 위해 그는 위의 두 학자를 학문적 스승으로 삼았다.

소옹의 《황극경세서》에서 조성기는 일리(一理)의 보편성을 인식하였다. 기(氣)의 제약성을 넘어 이(理)의 능동성을 강하게 주장했다는 측면에서 18세기 조선사상계에서 진행된 호락논쟁의 과정에서 그의 학술은 중요한 의미를 지녔다.

경세학은 여조겸으로부터 많은 영향을 받았다. 조성기는 기존 주자학에서 내세우는 중국 요·순·우왕시대의 이상론으로 현실의 문제를 해결할 수 없다는 인식하에 한당(漢唐)의 국가 규모론을 시대변화에 대응할 대안으로 주장하였다.

조성기는 국가에 일정한 규모가 없이 단지 일인(一人)의 세력과 일심(一心)의 힘만으로 사업을 미봉하고자 한다면 끝내 붕괴되는 세상을 구할 수 없을 것이라 보았다. 당시 정치 사상계에서 주류를 형성한 세력은 송시열 등이 주도했던 산당(山黨)계열이었다. 산당세력은 국왕도 보편적 원리에 귀속되는 수신(修身)의 존재로 규정했고, 이럴 경우 의리의 주인인 산림(山林)이 국왕의 스승으로서 위상을 강화해야 한다는 정국 운영론을 주장했다. 이를 조성기는 비판한 것이다.

국가규모의 설정과 함께 조성기는 균평(均平)한 제도와 양민(養民)을 중요하게 생각했다. 당시 가장 중요한 개혁 현안으로 논의되던 대동법(大同法)과 호포론(戶布論)에 대한 지지는 이러한 경세이념을 잘 보여주는 대목이다.

대동법은 공납제의 개혁을 위한 방안이었다. 지방의 토산물을 현물로 내는 세금제도인 공납의 폐해를 해소하기 위해 토지 1결을 기준으로 동일한 세금을 걷게 하자는 제도이다. 또한 일반 백성들에게 부담이 집중되었던 군역(軍役)에 대한 개혁방안으로 제시한 호포론 역시 양반을 비롯하여 신분고하를 막론하고 동일하게 포(布)를 거두어야 한다고 하였다. 모두 균평과 양민의 이념에 바탕한 개혁이었다.

이 같은 입론 하에 국왕과 국가라는 보편적인 존재는 강조될 수밖에 없었다. 균평의 이념으로 제도의 개혁을 추진할 때 그 운영의 주체는 왕과 국가였다. 제도를 통해 왕과 국가의 위상을 보장할 수 있었던 것이다.

조원기는 국왕의 위상을 강화했고 정치적 결단을 강조했다. 제도개혁의 과정에서 당색을 고려하지 않고 재주에 따라 나아가고 물러나게 하면 자연스럽게 권력은 국왕에게 귀결될 것이고, 당시 고질적인 병폐인 붕당(朋黨)도 혁파할 수 있는 바탕을 마련할 수 있었다. 정치세력의 분기와 갈등을 모두 부정적으로 인식했고 이러한 생각은 국왕 주도의 탕평론(蕩平論)으로 나아가는 중요한 기반을 마련했다.

조성기는 보편적인 일리(一理)가 고금과 현우(賢愚)를 넘어서 모든 사람과 사물에 존재하는 것임을 주장했다. 이후 이 사유는 18세기 노론학계를 양분하게 되는 호락논쟁의 과정에서 서울지역 낙론학맥의 학자들에게 큰 영향을 미쳤다. 낙론의 종사였던 김창협, 김창흡 등이 조성기의 학문에 영향을 받았기 때문이다.

다음으로 그의 경세론은 많은 논란을 일으켰다. 왕도론을 강조했던 조선의 주자학자들은 주자의 논지에 반하는 한당국가규모론을 그대로 받아들일 수 없었다. 하지만 조성기는 국가정책·국방·재정·민생의 안정 등 사회 정치적인 문제의 해결을 우선했다. 이를 위한 대안으로 균평한 기준이 시행되는 국가운영의 규모를 주장했다.

또한 이를 실현하기 위한 조건으로 국왕권의 강화와 붕당의 혁파 나아가 궁극적으로 탕평책의 시행 필요성을 제기했다. 이러한 경세론은 서울·경기지역 실무관료집단인 한당(漢黨)의 정국 운영론으로 실현되었고, 18세기 탕평정치의 이론적 배경이 되었던 것이다.

글_조준호 실학박물관 학예팀장

로그인 후 이용해 주세요