혼자 사는 세상… 2026년엔 ‘1인가구’ 대세

고령화·저출산 영향으로 급속증가

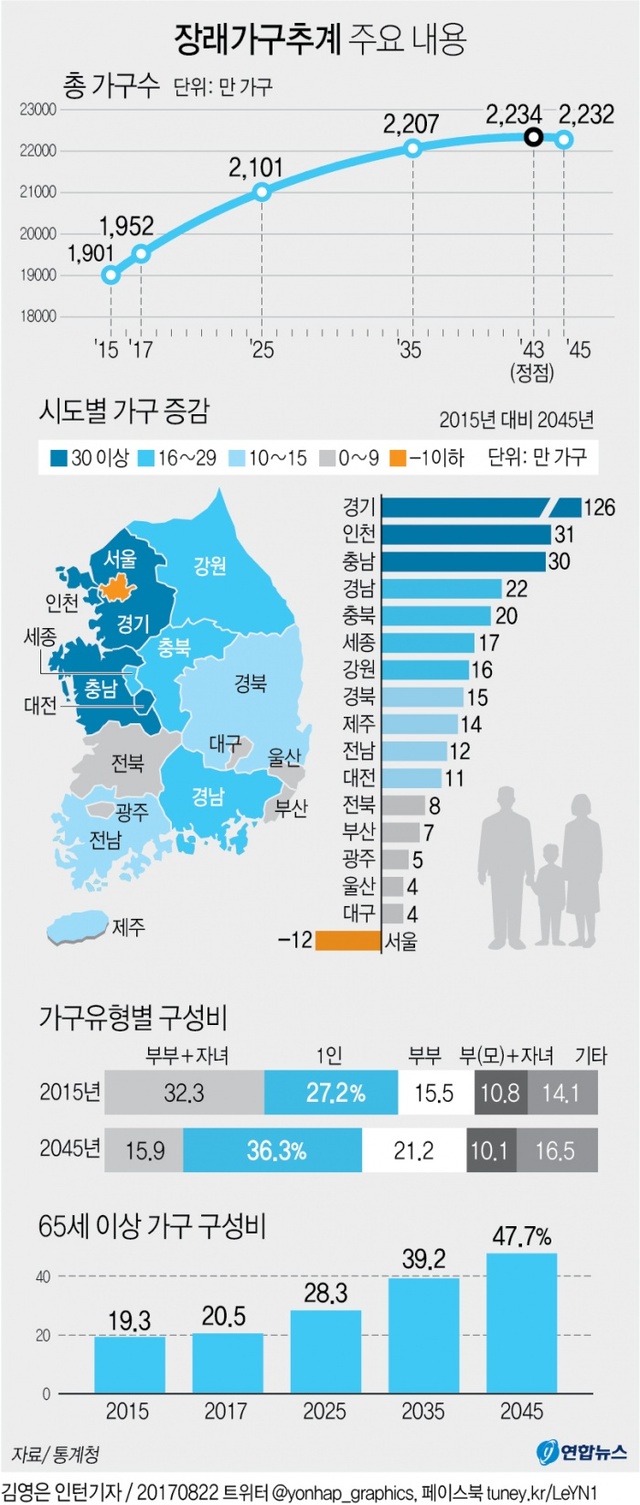

고령화와 저출산 추세가 이어지면서 전통적 의미의 가족관계가 급속도로 해체되고 있다는 사실이 통계로 드러났다. 불과 9년 뒤인 2026년이면 경기도를 비롯한 전국 모든 시도에서 1인 가구가 가장 주된 가구 유형으로 부상할 것으로 나타났다.

통계청이 22일 발표한 ‘시도별 장래가구추계’ 자료를 보면, 2015년 32.3% 비중으로 가장 주된 가구 유형(613만2천 가구)인 ‘부부+자녀’ 가구가 2045년 15.9%(354만1천 가구)로 줄고, 같은 기간 1인 가구가 27.2%(518만 가구)에서 36.3%(809만8천 가구)로 증가하는 것으로 추산됐다.

시도별로는 2015년 기준 경기(37.3%)·인천(36.0%) 등 11개 시도에서 ‘부부+자녀’ 가구가 가장 흔하고, 강원(31.2%)·경북(30.4%) 등 6개 시도에서만 1인 가구가 가장 많았는데, 2026년부터는 전국 모든 시도에서 1인 가구 비중이 가장 높아질 전망이다.

1인 가구 비중의 증가는 고령화 추세와 맞물려 진행되고 있다. 2015년 전국 1인 가구의 가구주 연령을 보면 39세 이하 비중이 36.9%로 가장 높고, 40~59세 33.2%, 60세 이상 30.0% 순이었다. 그러나 2045년에는 1인 가구 가운데 60세 이상 비중이 54%까지 치솟을 것으로 예상된다.

특히 경기, 인천 등 고령화가 덜 진행된 지역에서는 2045년까지 30년 사이 60세 이상 1인 가구가 3배 이상 증가하는 것으로 추산됐다. 지난해 60세 이상 1인 가구의 상대적 빈곤율이 67.1%에 달한다는 점을 감안하면, 노인 1인 가구의 삶의 질 문제는 앞으로도 복지 정책의 가장 큰 숙제가 될 것으로 보인다.

이지연 통계청 인구동향과장은 “현재 인구구조를 보면 40~50대 중장년층이 가장 많은데 30년 뒤 이분들이 고령층으로 급속히 편입되고, 사별 등을 경험하면서 고령층 1인 가구로 남게 될 가능성이 높다”고 말했다.

조성필기자

로그인 후 이용해 주세요