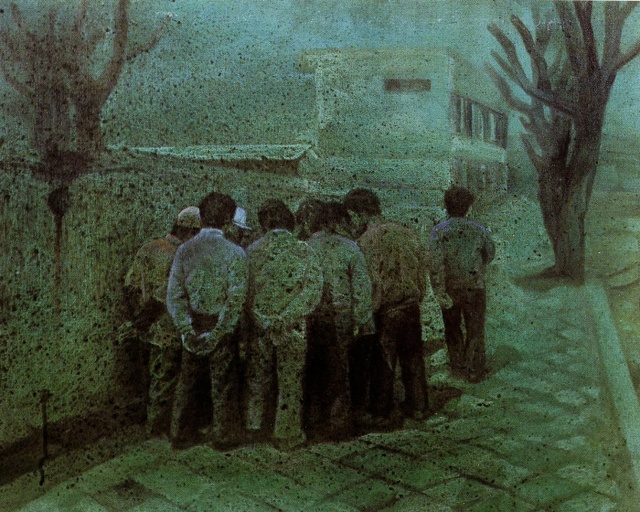

[그림 읽어주는 남자] 노원희의 ‘거리에서’

길게 정주했던 그의 삶의 동선은 단조로워요. 그 단조로움이 자칫 그의 삶과 예술을 쉽게 재단해 버릴 수 있는 함정일지 몰라요. 그의 집이, 머물러 사는 삶의 정착지라면 그의 예술은 이곳저곳을 흐르는 눈길(視線)의 목격지였기 때문이에요. 목격하는 눈길로서 그의 눈은 그러므로 이동하는 우물일 거예요.

그의 우물에 어린 것은 1970년대 박정희 유신 정권의 부조리하고 모순에 찬 억압적 현실과 시대정신이 탈색된 단색조 화풍의 미술계였으나, 그것을 미학적으로 풀어내기 위한 장치가 필요했어요. 1977년 인사동 문현화랑에서의 첫 개인전은 그런 고민이 짙게 묻어나는 작품들이었죠.

그리고 1980년 동산방 화랑에서의 ‘현실과 발언’ 창립전이 끝나자마자 11월 27일에 관훈미술관에서 시작된 두 번째 개인전. 미술평론가 김복영은 『공간』에 기고한 전시리뷰에서 작품 ‘거리에서’를 비롯해 ‘한길’, ‘얼굴’, ‘행렬’ 등 현실 속에 직접 목격될 수 있는 주제들을 다룬 그의 작품전이 말해주는 의미가 무엇인지를 물었어요.

또 그의 “작품이 시작되는 지점은 무엇보다 우선 ‘현실’이라는 데 특징이 있다”고 평가하면서 “오늘의 생활공간 속에서 목격하고 생각하는 리얼리티란 무엇일까? 또한 이로부터 발전하고 도달하는 회화의 본질이란 무엇일까? 대체로 이와 같은 문제가 이색적인 주제를 갖고 있는 이 작가를 대할 때 고찰해 두어야 할 것들”이라고 주장했죠.

미술평론가 김윤수는 『계간미술』에서 “자신이 본 현실을 자신의 언어로 말하고 있을 따름이다. 그림의 모티브는 인간의 삶이고 주제는 사회적 현실이다. 이러한 주제를 때로는 사실적인 방법으로, 때로는 어두운 색조, 형태의 왜곡과 축약 등의 기법으로 그려내고 있다. 따라서 그녀의 그림은 70년대의 번영과 화려한 구호 밑에 응달진 삶을 살아온 수많은 사람들의 초상화”라고 평가했고요.

1980년 겨울의 노원희는 현실의 목격자, 시대의 목격자로서 ‘응달진 삶’(김윤수)이 어린 곳에서 ‘생각하는 리얼리티’(김복영)를 깊게 사유했어요. ‘삶의 냄새에 대한 집착’(성완경?이영욱)이 묻어나는 회화는 사실 그 이후에 뚜렷해졌고요.

김복영은 “그의 작품 전면에 나타나는 ‘산문적’ 서술성의 본령은 어떻게 이해되어야 할 것인지” 망설였으나, 지금 돌이켜 보는 1980년대의 풍경은 지나칠 정도로 산문적이었던 것 같아요. 그 산문적 서술성은 그의 회화와 무관하게 때때로 산만했고 평범했으며 무취미했으니까.

산문이 가진 ‘자유로운 기술’로서의 문장은 그 시대에 자주 흩어지고 부서져서 시대에 저항하는 예술가들에게 거침없는 붓이 되고 펜이 되었죠. 1980년대, 그의 우물은 이제 그가 뚜벅이로 걸어서 보는 풍경들이 어렸고, 회화는 그렇게 어린 것들의 이면(응달)에 달라붙은 삶의 냄새(회화적 표면)로 응결되었던 것이죠.

김종길 경기문화재단 문화사업팀장

로그인 후 이용해 주세요