[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 백두산을 등정하여 북극고도를 관측한 북학파의 비조, 서명응

승인

2017-09-11 14:12

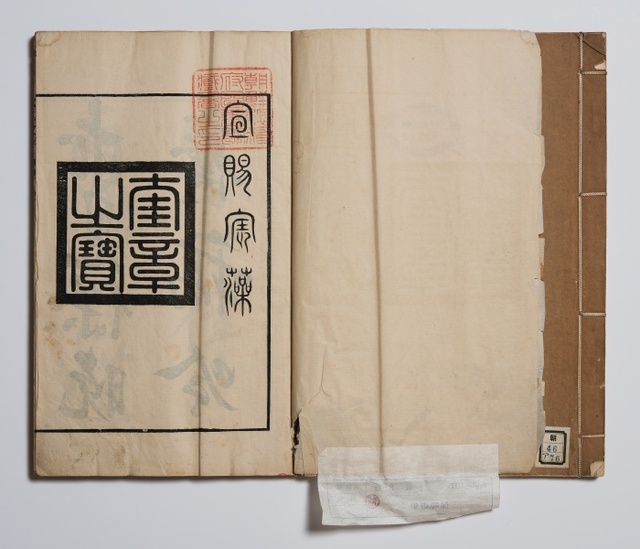

하나는 백두산을 유람하는 일이고, 둘째는 금강산을 한 번 가는 일이고, 다음으로 주역에 관한 책을 쓰는 일이었다. 그가 금강산을 가봤는지는 모르겠지만, 백두산 유람과 주역에 관한 책을 쓰는 소원은 다 이루었다.

서명응이 백두산을 올라가게 된 것은 1766년(영조 42)에 갑산으로 유배를 간 것이 계기가 되었다. 정조의 스승으로도 유명한 서명응은 사실 사도세자의 스승이기도 했다. 1747년(영조 23) 동궁을 호위하는 세자익위사의 세마 洗馬로 임명되면서 사도세자와의 인연이 시작되었다.

하지만 서명응은 임오화변의 도화선이 된 사도세자의 관서기행을 영조에게 알린 인물이었다. 평양을 몰래 다녀온 사도세자를 향한 영조의 마음은 떠났고, 그를 미워하던 정적들은 두 부자 사이를 갖가지 험한 말로 이간질했다. 결국 1762년 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽게 되자 충격을 받은 서명응은 도성에 들어가지 않고 한강 밤섬 근처 농암(籠巖)에서 세상과 담을 쌓고 살았다.

영조는 세상과 등진 그를 가만 놔두지 않고 4년 동안 집요하게 불렀으나 서명응은 완강하게 거절했다. 화가 난 영조는 그를 한반도의 최북단에 있는 갑산으로 귀양 보낼 것을 명했다. 영조는 서명응 대신 조엄(趙曮, 1719∼1777)을 부제학으로 삼았는데 조엄도 응하지 않았다.

영조는 조엄을 삼수부에 유배를 보냈다. 조엄과 귀양길을 동행한 서명응은 “유배지가 백두산 아래에 있으니 하늘이 백두산 유람을 시키려는 뜻이 아닌가?”하였다. 조엄도 “나 또한 백두산을 가보지 못했으니 우리 둘이 같이 가보는 게 어떤가?”물었다. 두 사람은 귀양지에 도착하자마자 짐을 꾸려 백두산으로 떠났다.

서명응의 백두산 유람은 단순한 유람이 아니었다. 서명응은 백두산에 올라 북극고도를 측정했다. 서명응은 백두산 등정 도중에 목수에게 천문기구인 상한의(象限儀)를 제작하도록 하고 이렇게 만든 상한의를 이용하여 백두산의 임어수와 연지봉 아래, 그리고 천수라는 지역의 북극고도를 측정하였다.

서명응의 북극고도 측정은 이후 조선의 학자들에게 널리 알려져 천문과 역법 등의 천문학 지식에 관심이 많았던 실학자 황윤석은 서명응에게 이 일에 관해 묻기도 하였다. 서명응은 전국의 북극고도를 측정하여 역서(달력)에 기재하자고 주장하였는데, 백두산 유람을 하면서 실제 자신의 주장을 실천에 옮긴 것이다. 이후 국가적으로 전국 8도의 북극고도를 측정해야 한다는 서명응의 생각은 아들인 서호수와 손자 서유구에 의해 계승되었다.

서명응은 평소 천문학에 관심이 많은 인물이었다. 당시 서양에서 전래된 천문학 지식들에 대해서도 자신의 역학(易學) 이론을 동원해서 해석하였다. 예컨대 하도(河圖)와 선천방원도(先天方圓圖) 등 종래 역학적 이론을 가지고 서양의 지원설을 이해하려 했다. 서양 천문학 지식들은 동양 역학으로 재해석하여 새로운 천문학 체계를 구성하고자 한 것이다.

서명응은 백두산에서 북극고도를 측정한 것뿐만이 아니라, 화원에게 주변 봉우리를 실물처럼 그리게 하고 봉우리의 높이를 실측하기도 했다. 백두산을 유람하면서 감상만 할 것이 아니라 서너 가지 일을 해내야 한다는 그의 실사구시적 학문 태도는 이후 북학파에게도 영향을 끼쳤다. 서명응은 북학파 인물들 가운데 박제가를 특히 아껴

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요