[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 28. 문화로 나라를 도운 표암 강세황

시대를 앞선 詩·書·畵의 대가… 조선의 문화융성 꽃 피우다

이 장면은 조선 역사상 최초로 국왕이 신하를 데리고 국왕만의 공간인 창덕궁 후원의 옥류천을 산책한 역사적 사건이 있던 날의 모습이다. 자신의 어진을 그려준 표암 강세황에게 정조는 특별한 선물을 주고 싶었다.

그것이 바로 자신이 산책하는 공간을 함께 산책하는 것이었다. 정조가 이날 강세황과 옥류천 계곡을 산책하기 이전에 조선의 어느 국왕도 신하들과 이곳을 산책하지 않았다. 그만큼 이 공간은 국왕만의 신성한 공간이었다. 그러나 그 신성한 공간은 강세황에 의해 처음으로 비밀을 드러냈고 이후 정조는 때때로 이곳을 규장각 각신들과 산책을 했다. 국왕이 자신의 공간을 처음 드러내게 한 강세황은 도대체 어떤 인물이었을까.

표암 강세황을 일컬어 ‘삼절(三絶)’이라고 한다. 시서화(詩書畵)에 모두 능했기 때문이다. 삼절이란 칭호가 붙은 강세황은 그럼에도 어린 시절부터 명문거족의 자제로 유복한 삶을 살았던 이는 아니었다.

강세황은 대대로 고위 관료를 배출한 소북(小北) 가문인 진주강씨 설봉공파의 후손으로 1713년(숙종 39) 윤 5월21일 현재 남산 국립극장 부근인 한양 남소동에서 강현(姜)의 3남 6녀 중 막내로 태어났다. 어려서부터 재능이 뛰어나 8세 때 시를 짓고, 13~14세 때는 글씨에 뛰어난 솜씨를 보여 소년기에 쓴 글씨조차도 병풍을 만드는 사람이 있을 정도였다.

아버지의 사랑과 교육을 받았으며 매형이었던 임정(任珽)의 영향도 크게 받았다. 처남 유경종 외에도 허필, 이수봉 등과 절친하게 지냈으며, 이익, 강희언 등과도 교유했다. 부친 강현(姜, 1650~1733)의 금산(金山) 유배(1725년)와 실각, 형 강세윤(姜世胤, 1684~1741)의 이인좌의 난 가담 혐의(1728년)로 그의 가문은 정계에서 소외당했다.

무신란이라 불리는 이인좌의 난 이후 15년이 넘도록 집안의 복권은 이뤄지지 않았다. 자신의 사회 진출이 불가능한 상황에서 강세황은 1744년 처가인 진주유씨가 세거한 안산으로 이주했다. 가문의 문제로 인하여 강세황은 청장년시기를 경기도 안산에서 재야인사로 보내야만 했다.

강세황이 이주하던 18세기 중반의 안산은 이익이 자리를 잡고 학문에 전념했던 근기남인의 핵심 공간이었다. 이익의 곁에서 시생을 자처하며 활약한 강세황은 그를 통해 문인 사회의 명사들과 관계하며 활동 범위를 점차 넓혀갔다. 강세황과 비슷한 처지였던 진주유씨, 여주이씨의 젊은 지식인들을 포함한 안산의 문인 사회는 그의 그림의 주요 수요자였으며 그의 사회적 활동을 뒷받침해 주는 후원인 역할을 했다.

강완이 남긴 강세윤의 묘지명을 보면, 백부가 반대당의 모함으로 이인좌의 난에 연루된 사실을 두고 매우 불편한 심정을 표현하고 있으며 자신이 과거에 합격한 뒤 영조가 백부를 신원하라고 선처를 한 사실 등이 기록되어 있다. 이로 인해 강세황은 재야 인사로서의 생활을 청산할 수 있게 됐다.

널리 알려진 대로 강세황의 호는 ‘표범의 암자’라는 뜻을 지닌 표암(豹菴)이다. 강세황은 표암 외에도 첨재(齋), 산향재(山響齋), 박암(樸菴), 의산자(宜山子), 견암(繭菴), 노죽재(露竹齋) 등의 호를 사용했지만 표암이란 호는 1766년(54세) 손수 작성했던 자신의 묘지에서 밝힌 것이다. 그는 자신의 등에 표범 같은 얼룩무늬가 있어서 표암이라 명명했다고 하는데, 특이한 점은 일반 사대부들의 호에 ‘표’가 들어가는 경우는 거의 없다는 점이다.

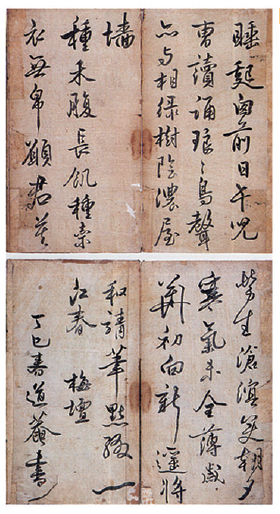

이는 출사하기 이전 불우했던 자신의 삶을 오히려 사실은 자신이 표범같은 존재였다고 말하고 싶은 의도에서 지은 것이 아닐까 한다. 30대 초반에 작성했던 첨재만필(齋漫筆)에는 평소에 읽었던 예기(禮記)ㆍ중용(中庸)을 포함해 소옹(召雍), 정이(程), 장재(張載) 등 중국 송대 사상가들의 시문을 초록한 내용도 보이고 기타 서화작품 속에도 주자(朱子)라든가 주자어류의 내용들이 등장하지만 이를 어떻게 긍정 혹은 부정해가며 학적 체계를 이뤘는지는 자세하지 않다. 하지만 이를 통해 그가 단순히 서예의 대가이거나 김홍도의 스승으로서 화가로 명망이 높은 인물이 아닌 학문적 깊이가 있음을 보여주고 있다.

강세황은 경기도 안산을 거점으로 청ㆍ장년기를 보내며 미의식을 형성했다. 특히 안산시절 유경종과 문학, 예술, 감식의 문제들을 공유했고 조중보(趙重普, 1706~1778)와는 초야에 버려져 있는 묘갈을 발견하고는 직접 탑본을 하면서 그 비문의 특이성을 지적하기도 했다. 또한 이철환ㆍ이현환ㆍ이관휴 등의 성호학파 인물들과는 시회를 결성해서 서화를 품평하기도 했다. 정윤용(鄭允容, 1792~1865)이 강세황의 시장(諡狀)에서 ‘젊은 시절 경세의 뜻을 품었지만 부친이 돌아가신 이후 과거공부에 뜻을 두지 않았다’고 기록했듯이, 표암은 안산에 내려와서 서화를 포함한 박물학 방면으로 그의 학적 관심을 돌렸다.

이러한 증언은 아들 강빈이 남긴 부친 행장에도 기록돼 있는데 이는 강세황의 청장년 시절 독서 범위 역시 경세적이거나 철학적인 저서보다도 시문(詩文), 서화(書畵), 고동(古董), 기물(器物), 자학(字學) 등 박물학 방면에 치우쳐 있음을 시사한다. 일례로 필사본 형태로 남아 있는 팔물지(八物志)는 이규경의 ‘오주연문장전산고’ 같은 거질의 저술로 나가지는 않았지만 박물학에 관한 표암의 관심을 입증해준다.

이 ‘팔물지’에는 서화 영역이긴 하지만 일본에 대한 개방적이고 객관적인 의식은 물론, 서양금 등 서양문물에 관한 관심과 적극성이 드러나기도 한다. 사대부 지식인들은 그들의 공간을 넘어 백성들의 삶을 묘사하는 등 문예의 소재로 활용하는 것을 통속적으로 생각했다. 하지만 조선후기에 들어 이러한 견해를 넘어, 민중을 이해하려는 다양한 시도들이 있었다. 가장 대표적인 이가 바로 강세황이었다.

강세황은 단원 김홍도의 풍속화에 “밤게와 새우젓이, 광주리와 항아리에 가득 찼네. 새벽에 포구를 출발하니, 백로가 놀라서 날아오르네. 한 번 펼쳐 보니, 비린내가 코를 찌르네. 표암 평”, “벼 타작 소리 들리는데, 탁주는 항아리에 가득 찼네. 저기 수확을 감독하는 이, 즐거운 흥취가 넘쳐나네. 표암 평”이라고 평가하듯이 백성들의 삶을 지켜보며 자신의 예술의 소재로 삼으면서도 개혁의 방안을 고민하고 있었다. 표암은 예순이 넘은 나이에 출사해 세상을 뜨기까지 관로(官路)에 서게 된다. 특히 그는 한성부와 깊은 인연이 있어 판관을 거쳐, 현재 서울시장에 해당하는 한성부 판윤을 여러 차례 역임하면서 국가 경영에도 참여했다.

하지만 표암은 관료적 면모보다는 예술가적인 면모가 강하다. 그러나 조정에서 강세황의 활약은 주로 문예적 재능을 매개로 이루어졌다. 그는 정조의 30세 어진(御眞) 제작을 감독했으며 북경 사행을 통해 청나라 지식인들과도 교류하며 명성을 얻었다. 강세황이 일반적인 관료의 소임보다 문화적 업무에만 관여할 수 있던 이유는 회화를 통한 정치적 소통을 시도했던 정조의 통치방식, 이전 시대에 비해 빈번해진 조선과 청나라 교류를 통한 시대적 조건이 형성되었기 때문이다.

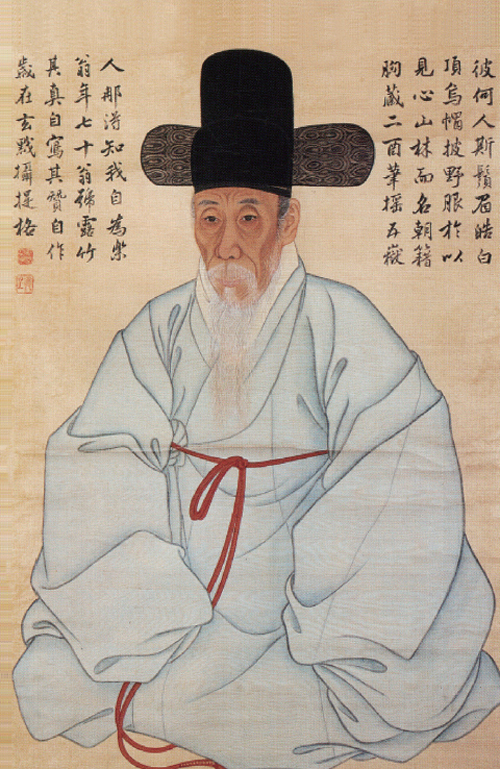

강세황이 자화상과 자서전을 통해 보여준 자의식 또한 독특한 것으로 그가 자화상을 통해 자기인식을 표명한 일은 동아시아 미술의 역사에서 있어 기념비적인 사건으로 기억돼야 한다. 화가로서 강세황의 역량은 그에게 다양한 수식어를 안겨 주었다.

강세황은 조선 화단에 남종화를 정착시킨 화가, 실경산수화에 새로운 화풍을 도입한 화가, 매란국죽 사군자화의 유행을 불러온 화가, 정취를 강조한 문인화풍의 화조화 정착에 기여한 화가였다. 그는 회화 제작을 넘어 미술에 대한풍부한 지식과 안목을 바탕으로 18세기의 주요 화가들의 그림에 화평을 쓰기도 했으며 화가의 전기를 기록하는 등 동시대 화단에서 폭넓은 활약을 펼쳤다.

강세황이 남긴 문집의 경우 그가 ‘문인(文人),’ 즉 지식인으로서 인정받기에 충분한 학문적, 문학적 소양을 가진 인물임을 증명한다. 중국 법서 학습을 바탕으로 일군 개성 있는 서체까지 구사한 강세황은 시서화를 갖춘 삼절(三絶)로서 인정받았다.

김산 홍재연구소장

로그인 후 이용해 주세요