[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 30. 천연두 치료 선구자 박제가

茶山과 ‘종두법’ 공동연구… 백성들 생명 구한 개혁가

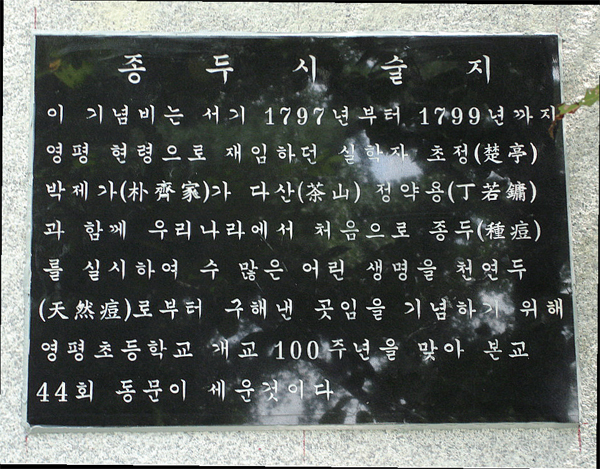

이 역사적인 현장은 영평현 관아가 있었던 포천 영평초등학교 교정이다. 한국 의학사의 한 장을 차지할 종두법의 주역은 북학파의 기수로 널리 알려진 초정(楚亭) 박제가이다.

이와 관련된 기록이 다산 정약용의 ‘종두설’에 나온다. 이때 초정은 영평 현령이 돼 한탄하며 부임했는데 그 후 수십일 만에 초정에 기뻐하며 나(정약용)에게 “두종이 완성되었네”하므로, 나는 “어떻게 된 것이오?” 했더니, 초정은 다음과 같이 말했다. “내가 영평현에 이르러 이 일을 아전들에게 이야기하였더니 이방이란 자가 흥분해하며 잘 된 것 하나를 구해 먼저 자기 아들에게 접종하였지. 그랬더니 종핵은 비록 매우 작았으나 종두는 잘 되었다고 하네”

초정 박제가(朴齊家, 1750~1805)는 십대 후반에 야뇌 백동수의 소개로 연암 박지원을 중심으로 한 백탑파의 일원으로 참여하면서 재능을 꽃 피웠다. 문학과 예술의 동호인 모임인 백탑파의 공통된 지향은 부강한 조선의 건설이었다.

백탑파 중에서도 박제가는 개혁의 선봉이었다. 박제가의 개혁사상은 1778년에 북경을 다녀온 뒤에 지은 <북학의>와 1798년에 국왕 정조가 농서를 구하는 윤음에 화답해 올린 ‘왕명으로 북학의를 지어 올리며[應旨進北學議疏]’에 집약돼 있다. 제22대 국왕 정조(正祖)가 서얼출신인 박제가에게 길을 열어줬다.

서얼허통으로 박제가는 벗 이덕무, 유득공과 함께 규장각 초대 검서관으로 선발되었던 것이다. 1786년 정월, 박제가는 ‘병오소회’를 제출했다. 이 상소문에서 박제가는 정조에게 청나라에서 활동하다가 로마 교황청으로 소환될 예수회 선교사들을 초빙하여 양반 자제들을 교육시킬 것을 주장했다. 상소문의 한 부분을 보자.

“신이 듣기에, 중국의 흠천감에서 역서(易書)를 만드는 서양 사람들은 모두 기하학에 밝고 이용후생의 방법에 정통하다고 합니다. 국가에서 관상감 한 부서를 운영하는 비용을 들여서 그 사람들을 초빙하여 머물게 하고, 나라의 인재들로 하여금 천문과 천체의 운행, 악기나 천문관측 기구의 제도, 농잠, 의약, 기후의 이치 및 벽돌을 만들어 궁궐과 성곽과 다리를 짓는 방법, 구리나 옥을 채굴하고 유리를 구워내는 방법, 화포를 설치하는 법, 관개하는 법, 수레를 통행시키고 배를 건조하는 방법, 나무를 베고 바위를 운반하는 법, 무거운 것을 멀리 옮기는 기술을 배우게 하십시오. 그러면 몇 년이 지나지 않아 나라를 다스리는데 알맞게 쓸 인재가 넘치게 될 것입니다”

■ 박제가, 포천에서 천연두를 연구하다

1798년, 영평 현령으로 재직하던 박제가는 국왕 정조가 농서(農書)를 구한다는 윤음을 받고 <북학의를 임금께 올리며>라는 개혁방안을 올렸다.

“…어린아이들은 병들지 않고, 늙은이들은 태평노래를 부르는 일 등 이 모두는 근본을 다지고 농업을 힘쓴 뒤의 효험이고 집집마다 사람마다 넉넉하게 된 이후의 일입니다. 천하가 화합하고 모든 존재가 제자리에서 잘 길러지는 일은 모두 여기를 벗어나지 않습니다. …신은 아침에 이 효과를 보면 저녁에 죽어도 아무 유감이 없습니다”

박제가는 아이들이 튼튼하게 자라나는 세상을 꿈꾸었다. 너무나 많은 아이들이 천연두를 앓다가 목숨을 잃었다. 1990년대에 출시된 비디오를 틀면 “옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나…”라는 말이 나온다. 불량 비디오로부터 어린이를 보호하자는 공익광고에 등장하는 마마는 천연두의 다른 이름이다.

박제가는 규장각에서 천연두에 관련된 기록을 모두 찾아내 기록해 두었다. 1796년, 경기도 영평 현령으로 부임한 박제가는 천연두 예방을 위한 본격연구에 돌입했다. 하늘의 뜻이었을까, 같은 시기에 다산 정약용도 천연두에 관한 책을 저술하고 있었다. 어릴 때 천연두를 앓아 눈썹이 세 갈래가 돼 ‘삼미자’라는 호를 소년시절에 사용하기도 했던 정약용에게 천연두는 원수였다. 아홉의 자녀 중에서 여섯을 잃고 셋만 장성했는데, 이중 넷이 천연두를 앓다가 죽었던 것이다.

1800년 봄, 다시 영평 현령으로 부임한 박제가는 벼슬에서 물러나 두물머리 고향집에 은거하고 있던 정약용을 만나 대화를 나누다가 정약용도 천연두를 연구하고 있다는 사실을 알게 되었다. 함께 연구하기로 뜻을 모은 박제가는 자신의 집에 소장하고 있던 책을 정약용에게 보냈다. 정약용은 자신의 책과 박제가의 책을 비교 검토하여 한 책으로 만들어 박제가에게 부쳐줬다. 얼마 후 박제가가 다시 정약용을 찾았다.

“이 책을 살펴보니 그 두종이 한겨울에는 떨어진지 보름이 지나도 접종을 하면 종두가 발생되지만, 만일 한여름이라면 대엿새만 지나도 이미 묵은 것이 되어 접종해도 두종이 발생하지 않는다네. 지금 연경(북경)에만 두종이 있는데 만일 우리나라에 가져와서 접종을 하려면 비록 한겨울에 연경에서 막 떨어진 딱지를 가지고 나는 듯이 달려오더라도 우리나라에 도착하게 되면 이미 보름이 지나 사용할 수 없을 걸세”

치료에 사용될 두종을 청나라에서 구해야 하는데, 청나라에 갈 수 있는 기회는 1년에 두서너 차례의 연행(燕行) 밖에 없었다. 만약 두종 공급이 중단되면 치료는 시도조차 할 수 없는 일이었다. 더욱 까다로운 조건은 반드시 서너 번을 접종을 거친 후에라야 훌륭한 두종을 얻을 수 있었던 것이다.

박제가는 영평 관아의 관리들에게 두종을 구하지 못해 천연두 치료를 하지 못하고 있다는 사실을 알리며 도움을 청했다. 이때 이방이 함께 하겠노라고 나섰다. 박제가는 북경에서 들여온 두종 하나를 이방의 아이에게 접종했는데 종핵은 비록 작았으나 종두가 잘 되었다. 이방의 아들이 접종에 성공하자 이번에는 관아에 소속된 노비가 자신의 아이에게도 접종해 줄 것을 요청했다.

역시 접종에 성공했다. 박제가는 자신의 조카에게도 두종을 접종해 성공을 거뒀다. 세 차례 접종하여 모두 성공을 거뒀고, 접종을 거듭하면서 종핵도 점점 커지고 종두도 더욱 훌륭하게 됐다. 박제가는 포천에서 활동하던 의원 이종인(李鍾仁)과 이종원 형제를 불러 종두를 전달하며 치료법을 알려주었다.

사또 박제가의 권유와 이종인의 활약으로 영평은 단 기간에 천연두의 공포에서 벗어났다. 박제가는 이종인에게 두종을 가지고 서울로 들어가 치료할 것을 권유했다. 사람도 살리고 수입도 많을 것이라는 박제가의 설득에 공감한 이종인은 서울의 양반가를 돌며 많은 아이들을 살렸다.

1800년 여름, 정조가 갑자기 승하했다. 정순왕후가 수렴청정을 하면서 노론 벽파가 권력을 장악하면서 개혁정책에 제동이 걸렸다.

이듬해 신유년 봄, 천주교도 색출을 시작으로 개혁세력에 대한 탄압이 시작됐다. 정약용이 천주교도로 체포돼 고문을 받고 장기로 귀양을 가고, 의원 이종인 형제도 천주교도로 몰려 고문을 당해 폐인이 되었다. 그해 가을, 박제가도 의금부에 체포됐다. 사돈 윤가기가 대비 정순왕후와 그의 오빠 김귀주, 영의정 심환지를 비방하는 자리에 함께 있으며 동조했다는 죄목이었다.

박제가는 고문으로 다친 다리를 절룩이며 함경도 종성으로 귀양을 떠났다. 천연두 치료의 선구자 삼인방은 모두 반역자로 내몰렸다. 애써 만든 두종도 단절되고 말았다. 그러나 한참 세월이 흐른 후 강진에서 유배를 살던 정약용은 “상주에 있는 의원이 종두를 접종하는데 1백 명이 접종해 1백 명이 완치돼 큰 이익을 얻었다”는 소식을 듣는다. 다산은 이종인이 시작했던 처방이 사라지지 않고 영남에서 다시 유행했을 것으로 추정하며 안도했다.

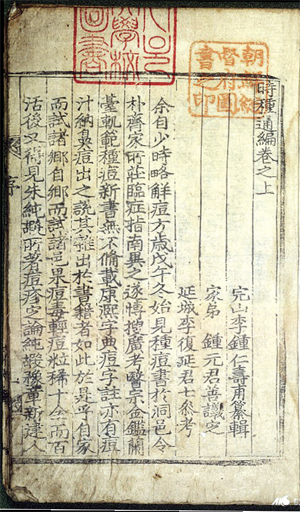

포천의 의사 이종인은 좌절하지 않고 다시 일어섰다. 임상경험을 바탕으로 저술에도 힘을 쏟아 1817년에 <시종통편(時種通編)>이라는 책을 펴냈다. 이종인은 책의 첫머리에 영평 현령 박제가에게 종두법을 배운 사실을 밝혔다. 이덕무의 손자 이규경이 지은 백과전서 <오주연문장전산고>의 ‘종두변증설’에도 박제가의 종두법이 포천의 의사 이종인을 통해 경상도로 전해졌다는 사실과 근세에 종두법을 시술하지 않는 사람이 없다는 사실을 기록하고 있다.

김영호 한국병학연구소

로그인 후 이용해 주세요