[나무가 기억하는 경기천년] 3. 이천 도립리 반룡송(蟠龍松)

승천할 龍의 자태로… 천년 세월 이천을 지켜온 ‘마을 수호목’

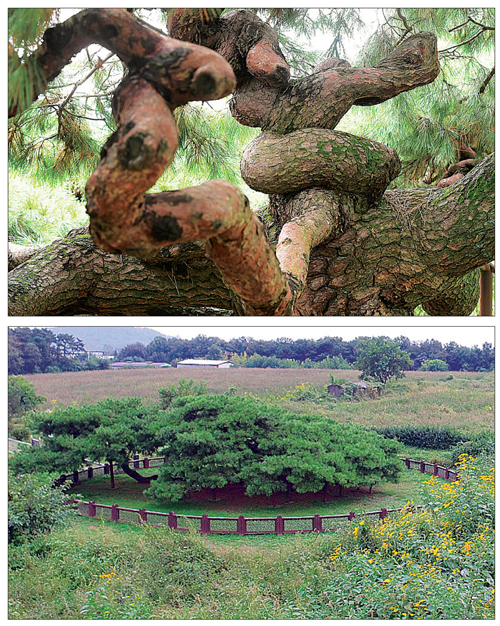

음양풍수설의 대가 신라말 승려 도선이 심은 것으로 전해지는 이천시 백사면 도립리의 ‘반룡송’(蟠龍松).

새로운 세상을 열 인물이 태어날 명당을 상징했던 반룡송은 그러나 현재, 한없이 초라하다. 가까이에서 마주한 나무 자체는 여전히 신성한 모습이지만, 대여섯 걸음만 물러나도 그 존재감을 느낄 수 없을 정도로 방치돼 있다.

안타까운 인상을 간직한 채 토박이들에게 이천 반룡송에 얽힌 이야기를 듣고 관련 정보를 찾아 읽었다. 그 끝에 ‘이천 반룡송은 긴 역사 속 인간의 욕심에 지쳐 스스로 고립을 선택한 것은 아닐까’ 하는 생각이 드는 것은 무슨 연유인가. 여하튼 이 같은 상상을 불러일으키는 것만 봐도 신령한 나무임이 틀림없다.

황금 추석연휴가 시작되기 전인 지난달 27일. 천연기념물로 지정된 이천시 백사면 도립리의 반룡송을 만나러 가는 길은 가을빛으로 물들어가고 있었다. 반룡송에 얽힌 전설을 떠올리기에 참 좋은 날씨였다. 그 설은 이렇다.

신라말 승려 도선은 전국 방방곡곡을 돌며 명당을 찾았다. 신라가 쇠함에 따라 세상이 새롭게 일어나길 바라는 마음으로 새 인물이 태어날 길지를 택하기 위함이었다. 그렇게 찾은 이천, 서울, 강원도, 계룡산, 함흥 등에 반룡송 5그루를 심었다고 전해진다.

그 나무 중 강원도에 심은 것은 죽고 말았지만, 함흥에서는 이태조(李太組), 서울에서는 영조(英祖), 계룡산에서는 정감(鄭鑑)이 태어났다고 한다. 그리고 한 그루가 이천시 백사면 도립리에 있는 반룡송인 것이다.

이 때문에 이천 백사면은 오래전부터 풍수지리 명당으로 꼽혔고 수많은 사람이 묘자리를 찾기 위해 방문했다고 한다. 정말 좋은 땅과 나무의 신성한 기운을 받아서인지, 실제로 많은 고시합격자를 배출한 곳으로 알려져 있다. 예전에는 신씨(申氏) 일가가 이곳에 정착했다.

그 영험하다는 반룡송을 만나러 가는 길에 필자의 마음은 설렘으로 가득했지만, 나무에 가까이 다가갈수록 슬픔과 안타까움만이 자리했다.

목적지가 얼마 남지 않았다는 내비게이션 안내에 따라 속도를 줄이고 나무가 있을 만한 곳을 눈으로 더듬었다. 그러나 나무는 물론, 천연기념물이 있을 만한 공간은 쉬이 보이지 않았다. 왕복 2차선 도로변 공터에 ‘천연기념물 381호 반송령 주차장’이라고 표시된 초라한 안내판 하나를 찾았다. 주차를 하고 인도도 없는 갓길로 조심조심 걷다 보니 허허벌판의 좁은 흙길 초입에 ‘문화유적 도립리 반룡송’이라고 써 있는 표지판이 보인다.

몇 m를 가야 하는지, 방향은 또 어디인지 추가 정보도 없는 표지판 아래에서 다른 길이 없어 일단 걸어 들어갔다. 잡풀 사이 흙길을 걷다가 대충 자라고 대충 피어도 예쁜 코스모스 몇 송이를 지나치니 드디어 낮게 우거진 소나무와 그것을 둘러싼 목재 울타리가 보인다. 낮은 풀밭에서 홀로 작은 언덕처럼 우뚝 솟은 모습이 마치 풀로 뒤덮인 무덤 같다. 표지판과 표지석 등이 초라하게 그 존재를 증명하고 있었다.

이천시 관계자에 따르면 세월이 흐른 후 상속 등의 절차를 거쳐 현재는 4명이 소유자로 등록돼 있다. 천연기념물로 지정된 후에는 관리보수를 이천시가 맡고 있지만 나무를 제외한 주변 땅은 모두 개인 소유지여서 정비가 쉽지 않다. 반룡송을 찾아가는 길이 초라할 수밖에 없는 이유다.

“초등학교에 다닐 때 반룡송으로 소풍왔었는데 당시에는 지지대도, 울타리도 없어 친구들과 나무 주위에서 뛰어놀았다. 껍질이 벗겨지고 세심한 관리가 안 돼 초라해진 지금의 반룡송 모습이 몹시 슬프다.”(조명호 이천문화원장)

이처럼 지역민의 기억 속에 반룡송은 ‘신성하고도 친근한 나무’였지만, 지금은 아니다. 어린이들의 소풍지이자 놀이공간이었다던 반룡송은 천연기념물로 그 가치를 인정받은 후 보호문제로 울타리를 쳤다. 함께 지키고 가꾸려는 조치가 지금의 고립을 가속화한 것 같아, 참 아이러니하다. 더욱이 신령한 나무라는 전설과 그 가치 때문에 각종 금지행위에 노출됐다.

반룡송 앞 경고 표지판에는 불켜는 행위, 취사 및 음주 행위, 쓰레기 투기 행위 등과 함께 ‘무속행위 금지’를 알리는 문구가 적혀 있다. 이중 무속행위 금지라는 문구는 빨간색으로 크게 표기, 여전히 무속인들이 종종 찾아온다고 한다. 올해 4월 열렸던 ‘이천시 산수유 축제’즈음에도 무속인들이 이곳에서 무속행위를 벌여 백사면사무소에서 두 차례 단속을 벌였다고 한다.

드디어 목재 울타리 속 반룡송의 곁으로 가까이 다가갔다. 소나무 가지 아래로 들어가니 나무를 둘러싼 주변은 사라지고 오롯이 반룡송과 필자만이 함께하는 느낌이 들 정도로 가지가 넓게 사방으로 드리워져 있다.

1996년 12월 30일 천연기념물 제381호로 지정된 반룡송은 당시 수령 500년으로 추정했을 뿐, 정확히 얼마나 이 자리에 서 있었는지 알 길이 없다. 다만, 이 나무를 심었다고 전해 내려오는 선승 도선은 827년에 태어나 898년까지 살았다.

나무의 높이는 4.25m, 가슴높이의 둘레는 1.83m다. 높이 2m 정도에서 가지가 사방으로 갈라져 넓게 퍼져 있다.

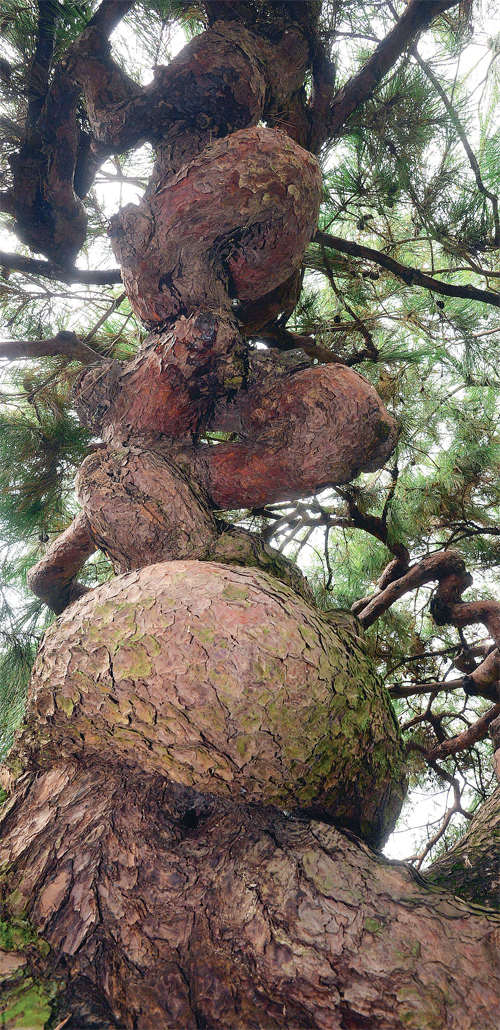

가까이서 본 반룡송은 절로 감탄을 자아낸다. 기둥부터 가지까지 용트림하듯 기묘하게 꼬여 있는 모습은 반룡송이라는 특별한 이름을 갖기에 충분하다. 이 소나무는 큰 줄기에서 뻗어나온 가지들은 꽈배기처럼 비틀려 있는데, 이 때문에 하늘에 오르기 전 땅에 서리고 있는 용의 모습이라 해 이름에 ‘반룡’이 붙었다. 이러한 형태의 나무줄기는 쉽게 볼 수 없어 그 가치가 매우 높다.

나무의 멋들어진 가지는 아쉽게도 지지대가 받치고 있다. 오랜 시간 뒤틀리며 뻗어온 가지들을 혼자 감당할 수 없어서 지난 2012년 30여 개의 지지대를 설치했다. 고정해 놓은 밴드가 가지를 옥죄고 있어 답답해 보인다.

붉고 거친 나무껍질도 눈에 띈다. 용을 연상케 하는 데에는 줄기의 모양뿐만 아니라 껍질도 한몫한다. 껍질은 마치 용의 비늘처럼 나무를 감싸고 있다. 신령스러운 나무의 껍질이라 이를 벗겨간 사람이 결국 창병을 얻어 사망했다는 얘기도 있다. 많은 사람이 반룡송을 찾아 신성한 기운을 얻고자 했음을 방증하는 설이다.

그나마 반룡송 옆에는 후계목으로 자라는 작은 나무가 있어 덜 외롭다. 벌판에서 소나무 두 그루가 서로 의지하는 느낌이었다.

다행스럽게도 최근 이 나무의 벗이 하나둘 생기고 있다. 이천문화원이 시민기록자와 함께 지역의 나무를 주제로 기록사업을 벌이고 있기 때문이다.

이와 관련 이동준 이천문화원 사무국장은 “전문가가 마을 기록을 맡게 되면 단번으로 끝나게 돼 주민 대상화에 그치게 된다”며 “이천시민이 주축이 돼 우리 이야기, 우리 역사를 주민 입장에서 써보자는 게 이 사업의 취지다”고 말했다.

이천 지역의 나무 중 반룡송은 시민기록자들이 당연히 기록할 대표주자다. 시민기록자 이명희씨(56·백사면 조음리)는 “마을 모든 사람들의 이야기를 들어주고 버팀목이 돼 주던 나무를 마을 수호신처럼 섬겼었는데 지금은 외면받는 현실”이라고 안타까워했다.

수백년, 어쩌면 1천년 이상 이천을 묵묵히 지켜온 반룡송. 나무를 통해 개인의 욕심을 빌기보다는 공동체의 역사와 화합을 추구하는 지역민의 마음에 좀 더 힘을 내주길 바라본다.

류설아ㆍ손의연기자

후원: 경기문화재단

로그인 후 이용해 주세요