[경기정명, 1000년, 경기문화유산서 찾다] 30. 양촌 권근의 입학도설

난세를 치세로… 조선의 백년대계 설계한 그림책

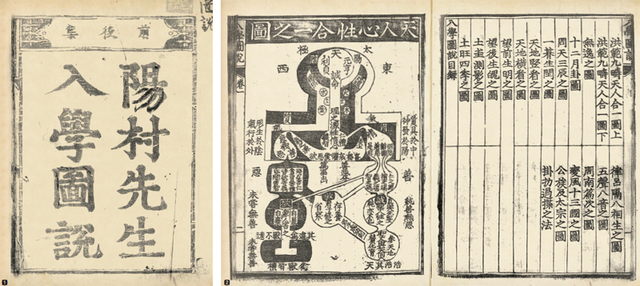

양촌 권근(1352~1409)이 공양왕 2년(1390)에 저술했다. 입학도설에는 모두 40여 개의 도설이 실려 있다. 도설의 핵심은 ‘천인심성합일지도(天人心性合一之圖)’이고, ‘대학지도’, ‘중용수장분석지도’ 등이 대표적이다.

이 도설은 남송 주렴계의 태극도 및 주자의 중용장구의 설을 참조하고 기타의 설을 절충하는 동시에 권근 자신의 견해도 제시했다. 진양 대도호부사 김이음(~1409)이 1396년 진양에 부임한 후 학생들로부터 입학도설을 얻어 보고 그 정교함에 감탄해 책을 간행하게 했다.

국내외에 걸쳐 4~5종이 전해지고 있는데 한국학중앙연구원 장서각에는 1425년과 1547년 그리고 1929년에 발간된 판본이 마이크로필름으로 보존되어 있다. 입학도설의 저자 양촌 권근은 고려 말 조선 초의 사상가이자 정치가다. 조선 최초 문형(文衡)이자 삼봉 정도전과 더불어 유교 국가 조선을 유교 국가답게 하는 성리학적 이론의 근거를 마련한 이론가이기도 하다.

정도전이 조선을 창업하는 사상과 제도의 틀을 설계했다면 권근은 조선을 보다 안정시키는 수성의 사상과 제도적 기반을 다졌던 인물이다. 양촌 권근에게 많은 저술이 있으나 그중에서도 대표할만한 저술은 입학도설과 오경천견록(五經淺見錄)이라고 할 수 있다.

입학도설을 쓴 양촌 권근은 목은 이색의 문인이다. 권근은 스승인 목은 이색과 정치적 행보를 같이함으로써 정도전 등 혁명세력으로부터 극심한 정치적 탄압을 받았다. 공양왕 2년(1390) 5월 윤이 이초가 명나라 황제에게 공양왕과 이성계가 군사를 일으켜 명나라를 치려 한다고 거짓으로 고하고 명나라의 힘을 빌려 이성계를 제거하려 했던 ‘윤이 이초의 난’에 연좌되어 목은 이색, 도은 이숭인 등과 함께 청주옥에 갇혀 있다 갑자기 홍수가 나는 바람에 청주옥 바로 앞에 있는 은행나무에 올라 겨우 살아났다. 이후 전북 익산으로 유배지를 옮기게 된다.

이때 “초학자 한둘이 찾아와서 대학과 중용을 배우려 해 설명해도 분명히 이해하지 못했다”(권근의 서문) 안타까운 나머지 권근은 누구나 쉽게 접근할 수 있고 이해할 수 있도록 철학을 그림으로 그려 “학생들이 질문하면 그에 대해 응답해 주었다. 그 문답한 내용을 기록해 그림 뒤에 붙이고 이름을 입학도설이라 했다”(서문)

유배지에서 조선성리학의 방향성을 제시하는 한국에서 가장 오래된 도설(圖說)이 탄생하게 된 배경이다. 성리학의 철학적 내용을 그릴만한 것은 모두 그렸다. 그 딱딱한 철학공부를 그림을 그려 이해시켰다는 점이 기발하다.

변계량(1369~1430)은 “입학도설과 오경천견록은 유교의 경서 연구에 이바지함이 컸으며 후학에게 잘 이용되어 모든 사람에게 회자하고 있다”고 말했다. 서거정(1420~1488) 또한 “입학도설이 후학들에게 성리학 연구의 새로운 방향을 제시했다”고 강조했다. 퇴계 이황(1501~1570)은 그의 성학십도를 입학도설에서 그대로 채용했다.(퇴계전서 권7, 進聖學十圖箚) 입학도설은 한국 도설의 비조였다.(배종호)

천일심성합일지도의 오른쪽 길은 성인의 길이다. 사단을 거쳐 순수하면서도 그치지 않고 성(誠)을 다해 진실무망하게 본성 그대로 실천하는 사람이 바로 성인(聖人)이라는 설명이다. 그래서 성인은 성(誠)을 지극히 해 도가 하늘과 같아지므로 하늘과 똑같이 크다. 군자는 성인으로 가는 본래의 길에서 욕심으로 약간 치우치다 다시 경(敬)으로써 정신을 집중하고 존양과 성찰로 수양하며 성인을 향해 길을 걷는다.

그림의 왼쪽 길은 마음에서 희노애구애오욕(喜怒哀懼愛惡欲)의 기(氣)의 영향을 받아 경우에 따라서 선이 될 수도 있고 악이 될 수도 있게 된다. 악의 길은 금수와 짐승으로 가는 길이다. 잔인해 인을 해치고, 탐욕으로 예를 해치며, 자기만 좋아하는 욕심으로 의를 해치며, 흐리멍덩한 것으로 지혜를 해친다. 그 어긋남이 금수와 멀지 않다.(其違禽獸不遠) 금수는 모두 옆으로 누워 있다.(禽獸皆橫) 머리를 하늘을 향해 들지 못한다. 유학은 인간이 짐승으로 추락하는 것을 가장 경계한다. 그러면서 어떤 경우에도 희망을 잃지 않고 있다.(未嘗無善) 입학도설은 어떻게 하면 인간이 짐승으로 추락하지 않고 성인으로 갈 수 있는지를 친절하게 그림으로 보여준다. 그것이 하늘이 인간에게 준 사명이다. 그래서 인간은 이 당위성을 날마다 순간순간 실천해야 하는 존재이다.

양촌 권근에 있어서 입학도설은 모든 사람이 성인이 되어야 하는 정치적 비전으로 다가온다. 그러나 권근은 유교적 이상을 실현할 수 있는 유교 국가 조선에 출사하는 것을 마지막 순간까지 주저했다.(최연식, 창업과 수성의 정치사상) 이것은 권근 자신이 시대적 변화와 요구에 어떻게 부응할 것인가를 고민했던 것으로 보인다.

고민하던 중에 현실 참여의 계기는 태조 이성계가 1393년 계룡산 행재소에서 환왕(桓王)의 신도비명을 지을 사람으로 권근을 지목해 소환하는 데서부터 비롯되었다. 또 1395년 명나라와 표전문 사건이 발생했을 때 명나라가 그 주모자인 정도전을 압송하라고 통보했으나 정도전은 병을 핑계로 가지 않았다.

이때 권근이 자청해 명나라에 가서(1396) 표전문제를 원만하게 해결하고 돌아오면서 새로운 기회를 포착해 수성 정국의 중심적 정치세력으로 부상할 수 있었다.(최연식) 권근은 “사군자(士君子)가 세상에 나서기도 하고 들어앉기도 해 그 법도가 일정하지는 않지만 요컨대 시기에 맞고 의리에 합당하게 할 뿐이다”(양촌집 권17, 贈孟先生詩卷序)라고 말한다.

절의와 출사를 넘나들었던 권근의 정치적 사유를 알 수 있는 대목이다. 이렇게 볼 때 그의 정치적 사유는 순수성을 강조하는 백이형(伯夷型)이라고 보기는 어렵다. 권근은 책임윤리에 따라 실천하는 이윤형(伊尹型)에 가깝다. 이 때문에 어지러운 난세를 외면해서는 안 된다는 입장이다. 치세를 위해 출사하는 것은 선비로서 당연한 시대적 책임이다.

고려 말과 조선 초기 양촌 권근은 창업과 수성의 갈림길에서 수성의 길을 열러 준 대사상가였다. 우주와 인간의 도덕적 합일을 추구하는 천일심성합일론을 권력관계에 투영시켜 왕권을 도덕적으로 견제해 신권과 긴장관계를 해소하려 했다. 왕의 길은 천일심성합일지도의 성인으로 가는 오른쪽 길이어야만 했다. 입학도설은 그 길로 가게 하는 지도인 셈이다. 다른 길이 없다. 다시 대학의 치국평천하로 확장되고 홍범구주천인합일지도에 이르면 군주는 천도를 계승하고 인간의 표준을 세우는 황극을 건립한다.

책임윤리로 무장하고 조선에 출사한 권근은 태종에게 치도(治道) 6조목을 올려 “수성할 때는 반드시 절의를 다한 전대의 신하에게 상을 주어야 한다”고 건의한다. 태조대에 간신으로 평가받던 포은 정몽주를 절의의 축으로 세우기를 건의한 것이다.

이후 정몽주는 조선정치사상사의 뿌리가 되고 지금도 충신의 화신이 되어 한국인의 심성 속에 살아 움직이고 있다. 또한 목화로 백성에게 추위를 피할 수 있게 한 문익점을 배향하고 그 자식들을 중용할 것과 화약을 활용해 왜구를 무찌른 최무선을 배향하고 그 자식들 역시 중용되도록 태종에게 요청한다.

국가경영에 꼭 필요한 절의와 실용의 두 축을 제시한 것이다. 절의와 실용의 두 축은 씨줄과 날줄이 되어 역사의 그물망을 짠다. 입학도설은 난세를 치세로 전환하는 국가의 백년대계를 설계하는 그림책이었다. 오늘날 국가경영자는 국가백년대계를 위해 이렇게 쉽고 간단한 그림책 하나 가지고 있나 묻고 싶다.

권행완 한국동양정치사상사학회 편집위원장(정치학박사)

사진=한국학중앙연구원·음성군 제공

로그인 후 이용해 주세요