스팩 10년…174개 상장, 합병하면 주가 39% 올라

80억 대 중·소형 스팩 상장 가장 많아…공모자금 1조 9천억 원 조달

합병을 목적으로 하는 스팩의 합병성공률이 67%가 넘는 것으로 나타났다. 합병 성공 후 3개월간 주가는 39% 상승했다.

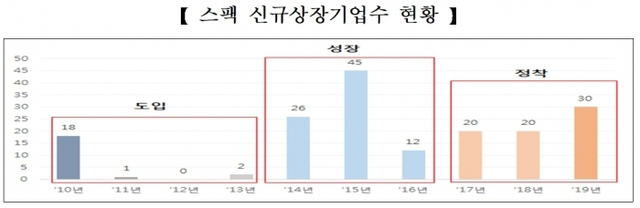

26일 한국거래소가 공개한 ‘스팩제도 도입 이후 10년의 성과’에 따르면 지난 10년 동안 총 174개 스팩이 상장했으며, 최근엔 한해 20사가 꾸준히 상장하면서 안정세를 보였다.

스팩(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)은 발행주식을 공모한 후 다른 기업을 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 명목상 회사다. 스팩 공모(IPO)를 통해 자금을 마련한 후 거래소에 상장하고, 일정기간(3년) 내 기업과 합병한다. 스팩을 통해 비상장기업은 신속한 상장과 자금을 얻고 투자자는 성장기업에 대한 저위험 투자기회를 얻을 수 있다. 스팩제도는 2008년 금융위기 이후 2009년 12월 국내 주식시장에 도입했다.

스팩은 제도 도입 직후인 2010년 18사를 시작으로 지난 10년간 총 174사가 상장했다. 제도 도입 직후 2년간 19개의 스팩이 신규 상장되며 시장의 관심을 모았으나, 2012년 신규상장이 한 건도 없는 등 제도 도입 초기엔 다소 부진한 모습을 보였다.

2013년 선데이토즈가 스팩합병에 성공하면서 관심이 폭발적으로 증가했고, 최근엔 매년 20사 이상의 스팩이 꾸준히 신규상장하는 등 스팩제도가 안정적으로 정착했다.

2010년부터 상장한 스팩 총 174사 중 합병에 성공한 스팩은 총 79사다. 이중 기술특례기업은 5사, 코넥스 이전기업은 18사로, 다양한 기업이 스팩을 통해 코스닥시장에 상장됐다.

2010년부터 2016년까지 상장한 스팩 104사 중 합병에 성공한 기업은 70사로, 성공률은 약 67.3%이다. 이는 미국의 합병 성공률(69.3%)과 비슷한 수준이다.

스팩제도 도입 이후 10년간 약 1조 9천억 원의 공모자금을 조달해 1사당 평균 약 110억 원의 자금이 조달됐다. 이 중 스팩합병을 통해 약 9천400억 원의 자금이 기업에 유입했다.

제도 도입 초기에는 공모규모가 평균 약 200억 원을 상회하는 등 대형규모의 스팩이 상장됐으나. 규모가 감소해 최근에는 80억 원 내외의 중·소형 스팩 상장이 가장 많았다.

대형기업의 경우 스팩보다는 IPO 수요가 높고, 소형기업은 상장요건에 맞는 기업 탐색이 어려운 경향이 있었다. 이로 인해, 중규모(70억 원~150억 원) 위주의 스팩이 트렌드로 정착했다. 합병대상 업종은 제조, IT, 바이오 순으로 많았다.

스팩주가는 합병심사를 청구하기 전까지 대부분 공모가(2천 원)부근에서 소폭 변동했다. 심사 승인 이후 합병대상기업의 가치를 반영해 상승했다. 스팩 공모가 대비 합병상장 이후 3개월간 주가 추이를 보면 평균 39.1%의 주가 상승률을 보였다.

분석 대상 74사 중 주가가 상승한 기업은 56사로 하락기업수(18사)보다 많았다. 상승기업 비율은 75.7%로 나타났다.

거래소 관계자는 “스팩제도는 낮은 위험으로 우량기업 발굴 기회를 제공하면서 성공적으로 정착했다”라면서 “스팩합병 기업의 평균 주가상승률은 39%에 달해 투자자에게 안정적이고 고수익의 투자상품을 제공하는 데 기여했다”라고 평가했다.

민현배기자

로그인 후 이용해 주세요